Jamais le savoir n’a été aussi accessible. Jamais la pensée critique n’a été aussi nécessaire. Et pourtant… la majorité d’entre nous – je m’y inclus, bien évidemment – cède encore à la tentation de penser peu, vite, ou pas du tout. Cet article explore les racines biologiques, psychologiques et sociales de la paresse intellectuelle : un mécanisme profond, hérité de l’évolution, aujourd’hui amplifié par nos modes de vie modernes. Entre biais cognitifs, économie d’énergie cérébrale et pressions sociales, il s’agit de comprendre pourquoi réfléchir est devenu un acte contre-nature… mais aussi comment résister à cette facilité mentale. Car penser véritablement n’est pas un luxe. C’est un devoir critique à l’ère de la complexité.

Évoquer la paresse intellectuelle pourrait donner l’impression d’un certain mépris de ma part pour celles et ceux qui, à mes yeux, ne pensent pas « assez ». Il m’arrive, je l’avoue, de grincer des dents devant la facilité avec laquelle certains s’abandonnent aux évidences. Mais en vérité, je suis moins agacé que peiné. Ce qui me bouscule profondément, c’est de constater à quel point le goût d’apprendre, de comprendre, de creuser — ce moteur que je considère vital et qui m’anime quotidiennement — est loin d’être universel. Apprendre quelque chose chaque jour. Ressentir ce petit frisson intellectuel devant une idée neuve. Prendre le temps de douter. Voilà des gestes qui me paraissent naturels… et qui, pourtant, semblent clairsemées de nos jours. Non pas par manque d’intelligence, mais par facilité, fatigue, ou pire : désintérêt. Et ça, oui, ça me rend triste. Parce que je crois qu’apprendre n’est pas un luxe : c’est, pour moi, une manière de rester vivant — pas seulement au sens biologique, ni même au sens émotionnel courant, mais au sens intérieur, intellectuel, existentiel. C’est ce qui me fait vibrer, ce qui me donne l’impression de ne pas simplement traverser les jours, mais d’enrichir ce que je suis. Bien sûr, d’autres vivront intensément à travers leur famille, leur métier, leurs engagements concrets. Je le respecte profondément. Mais pour moi, c’est dans l’acte de penser, de creuser, de comprendre, que se joue ma manière d’exister pleinement.

Ce texte oscillera donc entre approfondissement scientifique — pourquoi on est enclin à être paresseux sur ce plan… — et ressenti personnel. Il ne prétend pas faire la leçon. Il expose une inquiétude intime, ancrée dans mon expérience. Je ne dis pas que tout le monde devrait lire Spinoza chaque soir (moi-même, je ne le connais qu’à travers quelques émissions de radio ou de vulgarisation), ni écouter des podcasts techniques entre deux lessives. Je sais que la vie est rude, que le monde use — et que penser demande une énergie que nous n’avons pas toujours. Mais malgré tout, je continue à croire que chaque effort, même minime, pour maintenir une pensée active est un acte de résistance face à l’endormissement global, à la paresse dite intellectuelle.

La paresse intellectuelle est donc cette tendance profonde à éviter l’effort de réflexion. Ce n’est pas un mal exclusivement contemporain puisqu’elle plonge ses racines dans la structure même de notre cognition humaine. Pourtant, l’accélération vertigineuse de nos modes de vie modernes, marqués par l’instantanéité et la surcharge informationnelle, exacerbe plus que jamais cette inclination ancestrale. Autrefois, l’accès au savoir était un privilège. L’éducation critique, la lecture, la simple information n’étaient réservées qu’à une minorité. L’ignorance était alors davantage subie que choisie. Aujourd’hui, tout a changé. Jamais dans l’histoire humaine le savoir n’a été aussi accessible, aussi démultiplié, aussi omniprésent. Pourtant, paradoxalement, la paresse intellectuelle ne disparaît pas. Elle se dévoile au contraire plus crûment. Dans un monde saturé d’informations, le réflexe de sélection rapide, d’adhésion sans examen, s’impose comme la norme — renforcé par les mécaniques mêmes de l’accélération numérique.

Ce phénomène n’est pas anodin. La paresse intellectuelle est l’un des freins les plus insidieux au progrès collectif. Et surtout, elle agit en silence : rares sont ceux qui reconnaissent leur propre propension à simplifier, à juger hâtivement, à s’enfermer dans des schémas mentaux sans véritable réflexion. Le cerveau, satisfait de ses raccourcis, donne l’illusion de comprendre, alors qu’il ne fait souvent qu’effleurer la complexité du réel. Dans un monde confronté à des défis inédits — écologiques, technologiques, sociaux, éthiques —, cette inconscience collective menace notre capacité à évoluer. Une civilisation dominée par la paresse intellectuelle n’avance pas : elle stagne, elle répète tragiquement ses erreurs. Et je n’e m’exclus pas du processus, et réfléchir sur ce sujet me permet, à moi aussi, de m’exposer à cette question capitale. Car, notez bien ceci : dans ce texte, je défends l’intime conviction que l’effort intellectuel constitue un pivot fondamental pour faire évoluer nos sociétés. Sans ignorer le rôle des émotions, des instincts ou des récits dans l’histoire humaine, je choisis de mettre l’accent sur la nécessité de cultiver une pensée lente, critique et consciente, plus indispensable que jamais. Dans un monde saturé d’informations, le réflexe de sélection rapide, d’adhésion sans examen critique, demeure profondément enraciné…

I. Les racines de la paresse intellectuelle

A. Une économie d’énergie cérébrale

Avant d’être un défaut moral, la paresse intellectuelle est avant tout un mécanisme d’économie biologique. Le cerveau humain est particulièrement gourmand en énergie ; à lui seul, il représente environ 2 % de notre masse corporelle, mais consomme près de 20 % de notre énergie au repos. Pour assurer notre survie, l’évolution a donc façonné un cerveau habile à limiter ses dépenses énergétiques dès qu’il le peut. Ainsi, naturellement, réfléchir en profondeur est coûteux. Toute activité mobilisant l’attention soutenue, l’abstraction, ou la remise en question exige un effort métabolique considérable. Il est donc naturel que, confronté à une surcharge d’informations ou à des choix complexes, notre cerveau privilégie spontanément les raccourcis, les automatismes, les solutions immédiates.

Et c’est là qu’intervient un certain Daniel Kahneman, psychologue et prix Nobel d’économie, qui a théorisé ce fonctionnement à travers sa célèbre distinction entre deux modes de pensée, popularisés dans son ouvrage « Système 1 / Système 2 : les deux vitesses de la pensée » (« Thinking, Fast and Slow » en version originale). Selon lui :

- Le Système 1 est rapide, intuitif, automatique. Il nous permet de réagir sans effort aux stimuli quotidiens, mais il est aussi biaisé, approximatif, et peu apte à traiter des situations complexes.

- Le Système 2 est lent, réfléchi, délibératif. Il demande un engagement volontaire de notre attention, mobilise la logique, et permet de corriger les erreurs du Système 1 — mais au prix d’un effort conscient.

La plupart du temps, pour économiser ses ressources, notre cerveau laisse le Système 1 gouverner nos pensées et nos actions. Activer le Système 2 n’intervient que lorsqu’un effort particulier est explicitement requis, ou lorsqu’une situation inhabituelle force la vigilance. Ainsi, la tendance spontanée à « penser peu« , à privilégier la réaction intuitive plutôt que l’analyse approfondie, n’est pas une anomalie : c’est un réglage naturel du vivant. Comprendre cette réalité biologique est une étape clé pour dépasser la simple condamnation morale de la paresse intellectuelle, et envisager comment, consciemment, nous pouvons rééquilibrer nos modes de pensée.

B. Les biais cognitifs et raccourcis mentaux

Si le cerveau cherche naturellement à minimiser son effort énergétique, il s’appuie pour cela sur des mécanismes plus subtils que la simple fainéantise : les biais cognitifs et les heuristiques. Ces outils mentaux fonctionnent comme des lentilles déformantes : ils simplifient la complexité du monde, accélèrent la prise de décision, mais au prix d’une distorsion partielle de la réalité.

Les heuristiques — ces « raccourcis de pensée » — nous permettent d’agir rapidement dans la plupart des situations du quotidien. Elles sont vitales : sans elles, nous serions paralysés par l’infinité d’options à chaque instant. Mais elles deviennent problématiques lorsqu’elles sont appliquées à des situations qui exigeraient, au contraire, une analyse lente et rigoureuse.

Les biais cognitifs, quant à eux, sont des déformations systématiques de notre jugement. Parmi les plus connus, citons :

- Le biais de confirmation, qui nous pousse à chercher, sélectionner et interpréter les informations de manière à conforter nos croyances existantes.

- L’effet de halo, qui nous amène à généraliser une impression positive ou négative sur une seule caractéristique à l’ensemble d’une personne ou d’une situation.

- Le biais d’ancrage, qui nous fait donner une importance démesurée à la première information rencontrée, même si elle est aléatoire ou peu pertinente.

🧠 Focus : Kahneman et la théorie des biais cognitifs

Dans les années 1970, Daniel Kahneman et Amos Tversky ont été les premiers à théoriser de manière rigoureuse les biais cognitifs.

Leur travail a montré que nos erreurs de jugement ne sont pas de simples accidents, mais des distorsions systématiques et prévisibles de la pensée humaine.

Ils sont ainsi considérés comme les fondateurs de l’économie comportementale et de la psychologie moderne des biais cognitifs.

À retenir : les biais cognitifs ne sont pas des anomalies individuelles, mais des structures mentales profondes qui affectent toute prise de décision humaine.

Daniel Kahneman a montré que ces biais ne sont pas des accidents isolés : ils sont structurels à notre fonctionnement mental. Le Système 1, rapide et intuitif, gouverne la majorité de nos décisions, en recyclant ces raccourcis cognitifs pour répondre instantanément aux sollicitations. Activer le Système 2, plus lent et analytique, permet parfois de repérer ces erreurs… mais cela demande un effort conscient que nous rechignons naturellement à produire. Ainsi, loin d’être de simples erreurs anecdotiques, les biais cognitifs renforcent la paresse intellectuelle : ils nous donnent l’illusion de penser juste alors même que notre raisonnement est déformé dès la racine. Et parce que ces biais sont souvent invisibles pour ceux qui en sont victimes, ils rendent l’autocorrection difficile, nourrissant un cycle insidieux de croyances erronées et de réflexes automatiques.

C. Le besoin de confort psychologique

Au-delà de la simple économie d’énergie cérébrale, la paresse intellectuelle trouve aussi ses racines dans une nécessité plus profonde : le besoin de confort psychologique. Penser en profondeur, remettre en question ses croyances, accepter l’incertitude sont des activités qui génèrent un malaise naturel. Face à l’ambiguïté, le cerveau humain cherche spontanément à réduire l’instabilité émotionnelle en comblant rapidement les vides cognitifs. Ce mécanisme, connu en psychologie sous le nom de besoin de closure cognitive, pousse chacun à chercher des réponses claires, définitives, rassurantes — même lorsque la situation exigerait patience et investigation.

Pour beaucoup, assumer pleinement un « je ne sais pas » est plus déstabilisant que de s’accrocher à une intuition vague, un « je crois que« , même imprécis. Cette attitude n’est pas toujours consciente : elle permet de maintenir une cohérence intérieure minimale, d’éviter la dissonance cognitive, et de protéger l’estime de soi face à la complexité du monde. Le problème, bien sûr, est que cette recherche prématurée de certitude fragilise la qualité du raisonnement. En préférant l’illusion de savoir à l’effort du doute, en acceptant des demi-vérités plutôt que d’affronter l’inconfort du « non-savoir« , l’esprit se referme sur lui-même. La paresse intellectuelle ne naît donc pas uniquement du désir de ménager son énergie, mais aussi d’un refus instinctif de l’inconfort psychologique que le véritable exercice de la pensée exige.

II. Comment les sciences étudient la paresse intellectuelle

A. Psychologie cognitive

La psychologie cognitive a mis en lumière depuis plusieurs décennies l’existence d’un phénomène central expliquant la paresse intellectuelle : l’avarice cognitive. Ce concept, développé dans les années 1990 par les psychologues Susan Fiske et Shelley Taylor, repose sur l’idée que les humains sont naturellement « radins » en matière d’effort mental. Pour minimiser les dépenses énergétiques de leur cerveau, ils privilégient les stratégies mentales automatiques, rapides, peu coûteuses — et donc souvent approximatives. L’avarice cognitive explique pourquoi, même face à des enjeux complexes, nous avons tendance à utiliser le moins de ressources mentales possibles : nous simplifions, nous généralisons, nous évitons la remise en question et nous nous contentons d’une compréhension partielle du réel.

Ce fonctionnement rejoint les travaux de Daniel Kahneman sur ses deux modes de pensée. Sans effort conscient pour solliciter pleinement notre capacité d’analyse, nous restons des cognitive misers — des avares cognitifs, fonctionnant en mode économique permanent. Ainsi, la paresse intellectuelle n’est pas un accident, ni uniquement une faiblesse morale : elle résulte d’une stratégie adaptative du cerveau humain, visant à préserver son énergie en limitant l’effort critique.

Mais dans un monde de plus en plus complexe, où l’information est surabondante et les enjeux globaux inédits, cette économie naturelle de l’effort devient paradoxalement un frein : l’avarice cognitive, autrefois utile à la survie immédiate, devient un handicap pour la compréhension lucide et profonde de la réalité contemporaine.

B. Neurosciences

Nous avons déjà évoqué l’économie d’énergie cérébrale comme moteur naturel de la paresse intellectuelle. Approchons maintenant ce phénomène sous un autre angle : le coût biologique réel de l’effort mental. Comme je le disais plus haut, le cerveau, même au repos, est un organe extrêmement énergivore. Lorsqu’il est sollicité pour un effort soutenu — réfléchir en profondeur, remettre en cause ses intuitions, maintenir une attention exigeante — c’est principalement le cortex préfrontal qui entre en jeu. Or, cette région, responsable de nos fonctions dites « supérieures« , est particulièrement gourmande en ressources : oxygène, glucose et énergie neuronale. À chaque fois que nous engageons pleinement cette partie de nous-mêmes, nous consommons davantage que lors d’un simple traitement automatique ou émotionnel. Le cerveau, toujours économe, rechigne à allumer les pleins phares quand une veilleuse suffit.

Ce biais biologique explique en partie notre inclination spontanée à éviter l’effort critique : penser vraiment n’est pas seulement difficile psychologiquement — c’est aussi énergétiquement coûteux. Face à la surcharge informationnelle de notre époque, cette tendance à l’économie devient un obstacle : au lieu de ralentir pour penser, nous accélérons pour ne pas freiner. Et dans cet emballement, la réflexion profonde est souvent la première victime.

C. Sciences de l’éducation

Si penser en profondeur est difficile, l’enseigner l’est encore davantage. Former à l’esprit critique ne consiste pas à transmettre un simple savoir : il s’agit d’inciter à ralentir, à questionner, à accepter l’incertitude — tout ce contre quoi le cerveau humain résiste naturellement. À chaque étape de l’apprentissage critique, l’élève doit aller contre ses instincts cognitifs :

- Contre l’attrait des réponses immédiates ;

- Contre la recherche de confort mental ;

- Contre les automatismes du raisonnement rapide.

Les sciences de l’éducation montrent combien il est ardu d’installer durablement ces réflexes de vigilance intellectuelle. Le cerveau préfère automatiser et simplifier : solliciter sans cesse l’attention consciente et l’analyse critique demande un effort prolongé, coûteux en énergie et souvent vécu comme inconfortable. À cela s’ajoute une dimension émotionnelle forte : développer un regard critique, c’est accepter de remettre en cause ses croyances, son identité intellectuelle, parfois même les fondations sur lesquelles repose sa vision du monde. Cet exercice d’instabilité n’est ni naturel, ni spontanément recherché. En conséquence, l’enseignement du doute, de la vérification, de la pensée lente se heurte à une double résistance :

- Celle des mécanismes biologiques d’économie d’effort ;

- Et celle des mécanismes psychologiques de préservation du confort personnel.

Former à l’esprit critique exige donc bien plus qu’une transmission d’informations : c’est un entraînement patient à la lucidité, une invitation constante à ne pas céder à la facilité mentale que notre nature favorise.

🔎 Pas de côté : L’esprit critique est-il contre-nature ?

Et là, à la lumière de ce qui précède, je ne peux m’empêcher de me demander : développer une pensée critique ne va-t-il pas, en un sens, à contre-courant de notre nature spontanée ?

Réfléchir en profondeur demande une attention particulière, une énergie consciente, une forme d’inconfort assumé. Rien dans notre configuration biologique ne nous pousse spontanément à l’analyse lente, à la remise en cause, à la nuance. Et pourtant, c’est justement cette capacité — rare, coûteuse, instable — qui fait de nous des êtres singuliers. Une anomalie dans le vivant.

Je le vois comme un bug, oui. Mais un bug magnifique. Puisque nous en sommes porteurs, autant l’assumer. Explorer cette faille, aller au bout de ce que notre lucidité permet. À mon niveau, c’est une source de joie profonde. Une manière, peut-être, de donner sens à cette conscience que rien n’exigeait.

Penser n’est pas un devoir extérieur. C’est une conquête intérieure — fragile, exaltante, et souvent solitaire.

D. Sociologie et philosophie

La paresse intellectuelle ne se limite pas aux mécanismes biologiques ou psychologiques individuels : elle prend aussi une dimension sociale et politique majeure. Les travaux en sociologie ont montré combien les systèmes sociaux favorisent l’acceptation passive des normes, des croyances et des idéologies dominantes. Par simple confort mental ou désir d’appartenance, nombre d’individus reproduisent des schémas de pensée sans jamais les interroger en profondeur. La pression du conformisme, l’autorité perçue des groupes ou des institutions, et la peur de la marginalisation renforcent cette tendance à penser « comme tout le monde« , à éviter l’effort critique qui isole et expose.

Cette dynamique, plusieurs penseurs l’ont explorée avec acuité. Hannah Arendt, notamment, a poussé la réflexion à un niveau radical à travers son analyse des régimes totalitaires. Je reviendrai plus loin sur son concept majeur de « banalité du mal », qui illustre avec une puissance glaçante ce que peut engendrer l’absence de pensée individuelle. Retenons ici que penser n’est pas qu’une gymnastique intellectuelle : c’est un acte de résistance. Comme l’a également souligné Albert Camus dans une perspective plus existentielle, refuser de voir, refuser de comprendre, c’est déjà céder à ce qui nie notre liberté intérieure. À travers Arendt comme à travers Camus, se dessine une même conviction : penser est un engagement — intime, moral, politique.

E. Sciences de l’information

La révolution numérique n’a pas seulement transformé notre accès au savoir : elle a aussi profondément modifié notre rapport à la réflexion elle-même. Le flux continu d’informations, l’instantanéité des réponses disponibles, la possibilité permanente de « chercher plus tard » ont renforcé notre tendance naturelle à éviter l’effort intellectuel. En ayant l’impression d’avoir tout à portée de main, nous sommes moins enclins à retenir, à relier, à méditer. Pourquoi s’astreindre à réfléchir longuement quand une réponse rapide est accessible d’un simple geste ? Ce phénomène a été conceptualisé sous le nom de « biais de Google« : notre cerveau, sachant qu’il peut retrouver l’information instantanément, réduit son investissement mémoriel et réflexif. L’information devient une extension externe de notre pensée, sans véritable intégration profonde.

Mais cet accès facilité ne signifie pas nécessairement meilleure compréhension : l’abondance d’informations sans tri critique favorise la pensée rapide, les jugements superficiels, et parfois même la désinformation. À force de « zapper » d’une réponse immédiate à une autre, nous perdons la capacité de creuser, de relier, de construire un raisonnement solide et nuancé. Ainsi, le numérique, loin d’avoir supprimé la paresse intellectuelle, l’a démultipliée sous une forme nouvelle : celle d’une connaissance facile, fragmentée, et souvent non digérée.

III. Manifestations concrètes de la paresse intellectuelle

A. Dans la vie quotidienne

La paresse intellectuelle se manifeste d’abord dans les petits gestes ordinaires, ces automatismes apparemment anodins qui, mis bout à bout, façonnent un rapport au monde fondé sur l’économie mentale plutôt que sur la lucidité. Elle s’exprime dans les réactions instantanées aux titres d’articles, dans la consommation passive des contenus audiovisuels, dans la reprise de slogans ou d’opinions entendues ailleurs sans les examiner.

Prenons un exemple simple : lire un titre sensationnaliste sur un réseau social et en tirer une conclusion, sans jamais cliquer sur l’article, ni croiser les sources, ni s’interroger sur le contexte. Ce comportement, devenu presque réflexe, repose sur le Système 1 décrit par Kahneman : rapide, intuitif, mais peu rigoureux. Il satisfait le besoin de compréhension immédiate, tout en évitant l’effort de lecture ou d’analyse. En cela, il illustre parfaitement la pensée paresseuse du quotidien. Autre forme : le jugement hâtif, que ce soit sur une personne, une idée, une situation. Une tenue vestimentaire, un accent, une opinion discordante suffisent parfois à activer un stéréotype ou une généralisation injustifiée. Penser demanderait ici de suspendre son jugement, d’interroger ses réflexes, d’accueillir l’inconfort du doute. Mais dans la course quotidienne, nous préférons souvent trancher vite plutôt que penser juste.

Enfin, la paresse intellectuelle prend aussi une forme plus subtile : l’absence volontaire de questionnement. Ne pas vouloir “se prendre la tête”, refuser d’entrer dans des débats jugés “trop compliqués” ou “polémiques”, éviter les conversations profondes au profit d’échanges légers. Ces choix peuvent être légitimes ponctuellement — la fatigue, la surcharge émotionnelle sont bien réelles —, mais s’ils deviennent systémiques, ils traduisent une érosion de notre disponibilité à penser. En somme, la paresse intellectuelle dans la vie quotidienne ne se voit pas toujours. Elle ne crie pas, ne provoque pas forcément de scandale. Elle se glisse dans nos routines, nos silences, nos renoncements discrets. Elle agit non comme un mal spectaculaire, mais comme une érosion lente de notre exigence intérieure.

B. Dans la sphère sociale et politique

La paresse intellectuelle ne se limite pas aux comportements individuels : elle devient particulièrement préoccupante lorsqu’elle s’exprime dans l’espace collectif, là où les décisions communes et les représentations sociales se construisent. Dans la sphère sociale et politique, elle prend plusieurs formes bien reconnaissables : simplification excessive des débats, polarisation idéologique, et adhésion à des récits confortables mais peu nuancés. Les débats publics sont souvent structurés non pas pour faire émerger la complexité, mais pour produire des oppositions claires, facilement saisissables : pour ou contre, vrai ou faux, progressiste ou conservateur. Cette binarité séduit parce qu’elle rassure. Elle permet de réduire l’incertitude et de s’aligner rapidement avec un camp, une idéologie ou une opinion dominante. Pourtant, la complexité sociale et politique ne se laisse pas enfermer dans de telles cases. La réalité, multiforme, réclamerait des analyses croisées, une lente élaboration des idées et une écoute mutuelle. Or, dans un monde saturé de messages courts, d’émotions fortes et de joutes médiatiques, c’est la pensée réflexe qui l’emporte sur la pensée critique.

La paresse intellectuelle alimente également la montée des radicalismes. Les discours simplistes, les promesses faciles et les explications monofactorielles des problèmes sociaux prospèrent précisément parce qu’ils offrent une réponse rapide aux angoisses collectives. À l’inverse, les voix qui appellent à la nuance, à la complexité ou à la patience sont souvent perçues comme élitistes, floues ou peu convaincantes. Certains mouvements politiques ont parfaitement compris le potentiel électoral de cette paresse intellectuelle collective — et n’hésitent pas à la cultiver. En France, le Rassemblement National, et aux États-Unis, le trumpisme, ont bâti leur succès sur une rhétorique de simplification extrême : identification de boucs émissaires uniques (immigration, élites, médias), promesses de solutions immédiates à des problématiques structurelles complexes, méfiance systématique envers les experts, les journalistes ou les universitaires. Leur discours ne se contente pas d’exploiter la pensée réflexe : il l’entretient activement, en valorisant l’adhésion instinctive et émotionnelle plutôt que l’examen critique. Ce mécanisme n’est pas un accident rhétorique. Il s’agit d’une stratégie délibérée, qui transforme la peur et l’incertitude en levier de mobilisation électorale. Plus les citoyens sont encouragés à juger rapidement, à se méfier de la nuance et à adopter des réponses simples à des problèmes complexes, plus il devient difficile de restaurer un débat politique fondé sur la raison, la patience et la confrontation d’idées. Le débat politique tend alors à se transformer non plus en espace de réflexion collective, mais en marché des réflexes.

Enfin, la sphère sociale amplifie la paresse intellectuelle par le conformisme de groupe. Beaucoup adoptent les opinions majoritaires ou celles de leur cercle social non par conviction profonde, mais pour éviter le coût émotionnel de la dissidence : être minoritaire, remettre en question son identité sociale, ou subir la critique publique exige un effort que peu sont prêts à fournir. Penser différemment dans l’espace public est devenu un acte courageux, non parce qu’il demande des connaissances extraordinaires, mais parce qu’il impose de résister à la facilité du mimétisme social.

C. Dans les institutions éducatives

L’éducation devrait être le principal rempart contre la paresse intellectuelle. Former des esprits critiques, capables de penser de manière autonome, nuancée et lente : telle est, en principe, sa mission première. Pourtant, dans de nombreux systèmes éducatifs contemporains, cette ambition est compromise par des contraintes structurelles qui favorisent — parfois malgré elles — des mécanismes de pensée rapide, conformiste et peu approfondie.

Première dérive : la standardisation des apprentissages

Dans un souci d’efficacité et de gestion de masse, l’enseignement valorise des formats pédagogiques qui simplifient la complexité : leçons structurées en réponses uniques, évaluations sous forme de QCM ou de tests à correction rapide, programmes uniformisés. Ces méthodes offrent un avantage logistique évident : elles permettent de former et d’évaluer rapidement de grands nombres d’élèves. Mais elles transmettent aussi, implicitement, un message : il existe toujours une réponse attendue, claire et figée. Chercher au-delà est inutile, voire contre-productif. Beaucoup d’élèves trouvent d’ailleurs un soulagement naturel dans ces formats : ils réduisent l’incertitude, sécurisent l’apprentissage et limitent l’exposition au doute. Ce réflexe est compréhensible — et même biologique. Mais il s’installe durablement si le système ne valorise pas l’effort critique dès le départ.

Deuxième dérive : la culture du rendement

À l’image d’autres secteurs (santé, médias, politique), l’éducation a progressivement intégré des objectifs de productivité : taux de réussite, employabilité rapide, réduction du temps consacré à chaque compétence. Ce glissement transforme l’école d’un lieu de réflexion en un espace de production de résultats quantifiables. Cette logique, initialement adoptée pour « moderniser » l’enseignement, a fini par trahir sa mission fondatrice : elle valorise le court terme au détriment de la formation intellectuelle profonde. Penser lentement, questionner, hésiter : ces attitudes, indispensables au développement de l’esprit critique, sont perçues comme des freins à la progression attendue.

Troisième dérive : l’évitement du conflit intellectuel

Le développement de la pensée critique expose les élèves à des dilemmes, des controverses et des débats de valeurs. Or, dans de nombreux contextes éducatifs, ces confrontations sont perçues comme des sources de tension qu’il vaut mieux éviter. Les enseignants, surchargés ou soumis à des contraintes institutionnelles, sont incités à favoriser le consensus mou plutôt que la remise en question active. Résultat : la peur du conflit intellectuel empêche la véritable émancipation de la pensée. Les élèves apprennent à reproduire des schémas plutôt qu’à les interroger.

Enfin, l’environnement numérique contemporain renforce encore ces tendances. Face à des jeunes habitués à des contenus rapides, interactifs et émotionnels (réseaux sociaux, vidéos courtes), l’enseignement académique apparaît souvent lent, abstrait et déconnecté. Cette dissonance pousse parfois même les enseignants à adopter des méthodes encore plus simplifiées, renforçant involontairement la domination de la pensée rapide. Penser par soi-même est devenu non seulement difficile, mais contre-culturel. L’éducation contemporaine ne manque pas de volonté, mais elle est prise dans un engrenage qui l’amène, bien souvent, à reproduire ce qu’elle devrait précisément combattre.

D. Dans les médias et le numérique

La révolution médiatique et numérique a profondément modifié notre rapport à l’information et à la réflexion. Là où les médias traditionnels pouvaient autrefois encadrer, voire ralentir le flux des idées, les technologies contemporaines ont introduit une nouvelle temporalité : celle de l’instantanéité, de la réaction immédiate et de la saturation permanente.

Première manifestation : la simplification des contenus

Pour capter l’attention dans un environnement hyperconcurrentiel, les médias privilégient désormais les titres accrocheurs, les résumés rapides, les formats courts. Les articles longs, nuancés et complexes sont relégués à des niches élitistes, tandis que les plateformes numériques imposent des logiques de « snack content » : une information réduite à l’essentiel, voire à l’émotion brute. Cette dynamique satisfait parfaitement notre tendance naturelle à la paresse intellectuelle : elle dispense de l’effort critique, de la vérification et de la mise en contexte.

Deuxième manifestation : l’algorithme comme amplificateur des biais cognitifs

Les plateformes numériques — réseaux sociaux, moteurs de recherche, agrégateurs de contenus — utilisent des algorithmes qui privilégient les contenus susceptibles de susciter des réactions rapides : likes, partages, commentaires. Cette sélection algorithmique crée des bulles de filtres (filter bubbles) qui renforcent le biais de confirmation : l’utilisateur est exposé majoritairement à des idées qui confortent ses opinions préexistantes. Au lieu de défier nos intuitions ou de nourrir la pensée critique, le numérique renforce le confort cognitif en nous exposant à ce que nous sommes déjà prêts à croire.

🔎 Focus : Les « filter bubbles »

Le concept de filter bubble désigne le phénomène par lequel les algorithmes personnalisent le contenu auquel nous sommes exposés en ligne, en fonction de nos préférences passées.

Résultat : nous voyons surtout des idées similaires aux nôtres, ce qui renforce nos croyances existantes et limite l’exposition à des opinions divergentes.

À retenir : les filter bubbles amplifient le biais de confirmation et nourrissent la paresse intellectuelle en évitant le frottement avec la complexité et la contradiction.

Troisième manifestation : la culture de l’immédiateté

Enfin, la vitesse de circulation de l’information pousse à la réaction instantanée. Lire attentivement, croiser les sources, prendre du recul sont devenus des comportements marginaux, parfois même perçus comme de la procrastination ou de l’élitisme. Cette précipitation favorise des erreurs de raisonnement, des jugements hâtifs et la viralité de fausses informations — symptômes flagrants de la paresse intellectuelle à l’ère numérique. Le numérique, loin de corriger nos biais cognitifs naturels, les amplifie. Il transforme une faiblesse individuelle — la paresse intellectuelle — en phénomène collectif et systémique.

IV. Les dangers de la paresse intellectuelle

A. Fragilité face à la manipulation

Une société qui ne croise plus ses sources, qui n’émet plus le moindre doute sur l’information perçue, n’est pas seulement paresseuse — elle est vulnérable. C’est une société que l’on peut manipuler à loisir, surtout par le courant dominant des nantis. Dans un tel climat, l’intellectuel honnête devient marginal, presque gênant. Et les discours simplistes, caricaturaux, binaires — ceux qui activent le système 1 décrit par Daniel Kahneman — deviennent rois : ils flattent nos biais, fissurent la complexité, et nous épargnent l’effort.

Mais si ma volonté d’interroger le monde s’accompagne de celle de le rendre un peu plus juste, alors il faut reconnaître que l’absence d’esprit critique profite avant tout aux puissants. Le politique qui veut faire passer une loi impopulaire attend que tout le monde dorme. Le lobbyiste qui veut infléchir une norme sanitaire s’appuie sur notre fatigue cognitive. La manipulation ne gagne pas par la force, mais par les interstices de notre nonchalance intellectuelle. L’ignorance, pour ceux-là, n’est pas vacuité : elle est terrain fertile. Et sur ce terrain, les obscurantismes de tous bords prospèrent. Là où le doute fait peur, où la vérification est vécue comme un effort de trop, germent le complotisme, le négationnisme, le fatalisme. Un terreau propice à la pensée magique, à la peur de l’autre, aux vérités alternatives. Certains diront qu’il peut être légitime de « ne pas vouloir savoir ». Refuser le doute comme on refuse une charge mentale supplémentaire. C’est vrai. Mais ce choix individuel devient problème collectif quand des décisions publiques se fondent sur des croyances non questionnées — et que la démocratie repose, au fond, sur des cerveaux endormis.

Sur ce point, j’aimerais évoquer plusieurs intellectuels qui se sont penchés sur cette question :

🧠 Noam Chomsky : une pensée critique contre les mécanismes d’influence

Noam Chomsky, linguiste et philosophe américain, développe dans La fabrication du consentement (1988), coécrit avec Edward Herman, un modèle dans lequel les médias dominants ne sont pas de simples organes neutres d’information, mais des vecteurs de légitimation de l’ordre établi. Selon lui, les médias filtrent les faits, imposent une hiérarchie de l’information, orientent l’opinion… sans jamais avoir besoin d’imposer frontalement une idéologie. Ce n’est pas la censure explicite qui façonne les esprits, mais un environnement informationnel saturé, orienté, et reçu sans recul critique. Exactement ce que permet — voire ce que favorise — la paresse intellectuelle.

Chomsky ne blâme pas les individus : il décrit un système où l’exigence de temps, de contexte, de contradiction… est peu compatible avec le rythme de consommation médiatique contemporain. La manipulation ne s’impose plus : elle s’insinue doucement, presque imperceptiblement. Dans cette perspective, la paresse intellectuelle n’est pas tant une faiblesse individuelle qu’une conséquence collective d’un système pensé pour nous maintenir dans une forme de docilité mentale. Ce système a tout intérêt à ce que la populace s’abstienne de réfléchir.

Je dois dire que la lecture de Chomsky résonne d’autant plus fort pour moi que j’ai, à une époque, frôlé ce milieu-là. J’ai un rapport ambivalent aux médias : j’en connais les coulisses, les logiques internes, les tensions entre idéal et réalité. On nous vend souvent l’image du journalisme comme chien de garde, un contre-pouvoir qui alerte, qui dérange, qui éclaire. Mais la vérité est plus trouble. La presse, dépendante, notons-le, n’est pas neutre. Elle est traversée d’intérêts, de pressions, de mécaniques d’audience. Et si certains résistent avec rigueur, beaucoup se contentent de relayer — rapidement, sans croisement, sans doute. Non par malveillance, mais par manque de temps, de moyens ou de volonté. Chomsky ne parle pas d’un complot : il parle d’un système perverti, où la forme finit par imposer son fond.

🕯️ Hannah Arendt : quand l’absence de pensée devient une faute morale

Hannah Arendt, philosophe allemande d’origine juive, a consacré une part essentielle de son œuvre à comprendre les mécanismes qui mènent les sociétés vers la barbarie — et notamment comment des régimes totalitaires peuvent émerger sans que la majorité ne s’y oppose réellement. Dans Les origines du totalitarisme (1951), puis dans Eichmann à Jérusalem (1963), elle explore une idée aussi troublante que puissante : ce n’est pas nécessairement la haine qui rend les hommes dangereux, mais l’incapacité à penser. Le fonctionnaire nazi Adolf Eichmann, qu’elle analyse, n’est pas décrit comme un monstre sadique, mais comme un homme « banal », obéissant, vide de réflexion propre — un rouage dans une machine qu’il ne questionne jamais. D’où son expression célèbre : « la banalité du mal ».

Ce que pointe Arendt, c’est que le refus d’exercer son jugement, de penser par soi-même, est une condition de possibilité des pires atrocités. Pas besoin de fanatisme : la paresse intellectuelle suffit. Le glissement vers l’inhumain peut être facilité par des individus qui, sans être animés de mauvaises intentions, cessent simplement de penser en tant qu’êtres responsables. Dans le propos qui nous occupe ici, cette idée est fondamentale : refuser de douter, c’est parfois participer sans le vouloir à l’inhumain. La nonchalance intellectuelle n’est pas seulement une faiblesse : elle peut devenir, à grande échelle, une complicité.

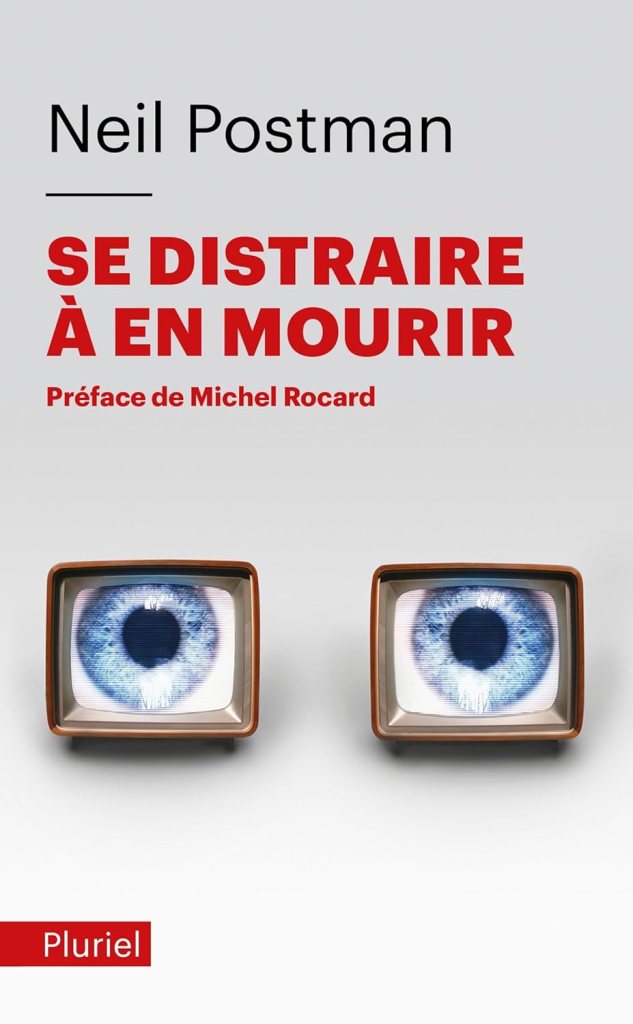

📺 Neil Postman : penser n’est plus rentable

Neil Postman, chercheur américain en communication et culture, a frappé fort dès 1985 avec son ouvrage « Amusing Ourselves to Death » (Se distraire à en mourir). Son diagnostic est aussi simple que glaçant : dans les sociétés modernes, l’information n’est plus pensée pour éclairer, mais pour divertir. Le médium conditionne le message. Et quand le médium devient la télévision — puis les réseaux sociaux — le message devient fragmentaire, émotionnel, spectaculaire. Postman ne critique pas la distraction en soi, mais son emprise croissante sur toutes les sphères de la vie publique. Même la politique, l’école, le journalisme, deviennent des produits soumis aux logiques de l’instantané et de l’audience. On zappe, on consomme, on réagit — mais on ne pense plus. « Ce n’est pas (George) Orwell (via son « 1984« ) qui avait raison, c’est (Aldous) Huxley (via son « Le meilleur des mondes ») : les gens ne seront pas opprimés par ce qu’ils détestent, mais réduits à l’impuissance par ce qu’ils aiment. » disait Postman. Cette phrase résume tout : la paresse intellectuelle est parfois moins une fuite qu’un abandon volontaire, une forme d’asservissement joyeux. Pourquoi douter, pourquoi chercher, quand tout est déjà servi, enrobé, digérable — et plaisant ?

Je dois dire que cette vision me parle profondément. Postman avait vu juste : aujourd’hui, tout pousse à réagir vite, à consommer l’information comme un divertissement, sans jamais s’y attarder. Les émissions politiques ressemblent à des shows, les débats sont des duels, les idées deviennent des hashtags. Ce que je ressens, c’est une profonde régression intellectuelle masquée par l’apparence du progrès technologique. Et ce n’est pas un simple glissement : c’est une stratégie. Le système lui-même reconnaît, par sa forme, qu’il n’aide pas à penser. Il abrutit. Il détourne. Il épuise. On ne lit plus un article, on lit le titre. On ne doute plus, on commente. On ne pense plus, on scrolle. Ce n’est pas seulement que penser n’est plus rentable : c’est que penser devient presque un acte de résistance.

B. Appauvrissement du débat public

Le plus difficile, dans un échange, ce n’est pas d’avoir raison — c’est d’identifier les angles morts du discours dominant, de se décentrer, d’oser dire : « et si ce n’était pas si simple ? ». Mais, englués dans des émotions vives, des idées toutes faites qui fusent et saturent l’espace, ce n’est pas facile. Ni pour vous. Ni pour moi. Je ne m’en exclue pas : nous débattons tous, la plupart du temps, sur des opinions préfabriquées. Ce que nous croyons penser est souvent ce que nous avons reçu, digéré trop vite, jamais vraiment remis en question. C’est particulièrement prégnant sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. Ces espaces, qui auraient pu favoriser l’échange d’idées, valorisent surtout la vitesse, la visibilité et l’impact émotionnel. Ce n’est pas ce qui est argumenté qui circule, mais ce qui choque, amuse ou conforte. On y exprime des opinions en rafale, souvent sans sources, sans nuance, sans contrepoids. Plus c’est affirmé, plus c’est liké. Plus c’est nuancé, plus c’est ignoré. Et là encore, je ne m’en exclue pas. Même animé de bonne volonté, je me surprends parfois à chercher la formule plutôt que le fond, à réagir avant de comprendre. Les réseaux sociaux nous programment à penser vite — pas à penser bien.

Encore une fois, ce glissement — de la réflexion vers l’opinion, puis de l’opinion vers la pulsion — n’est pas qu’un phénomène culturel : il est structurel. Plusieurs auteurs ont analysé la manière dont les plateformes numériques, notamment, façonnent, formattent, puis corrompent notre manière de penser. J’évoque ici rapidement Cory Doctorow, écrivain et militant pour un Internet libre, qui parle de “merdification” (enshittification) sur lequel je reviendrai ultérieurement dans un texte dédié. Pour faire court, il a théorisé un processus par lequel les plateformes, dans leur quête de profit, dégradent progressivement la qualité de l’information et des échanges, jusqu’à ne laisser que ce qui maximise le temps passé à l’écran. Ce qui circule, ce n’est pas ce qui éclaire — c’est ce qui engage. Même si c’est faux, simpliste, ou toxique. Pour se recentrer sur l’appauvrissement du débat public, plusieurs intellectuels se sont interrogés…

📺 Pierre Bourdieau : parole compressée, pensée coupée

Je pense à Bourdieu, car il a dénoncé — dans l’ouvrage/entretien Sur la télévision (1996) — la logique de simplification imposée par le média télévisuel, alors très central dans le paysage culturel. Il y analyse plusieurs mécanismes : le temps de parole réduit, la nécessité de clarté immédiate, et l’exclusion progressive des pensées complexes. Il critique aussi la mise en scène des “experts” : des figures choisies moins pour leur rigueur que pour leur aptitude à faire le show, à tenir un discours court, rassurant, bien formulé. Pour lui, cela constitue un danger pour les intellectuels. Beaucoup, pour exister médiatiquement, finissent par se plier au format, réduisent leur pensée, et deviennent ce qu’il appelle des fast-thinkers. « L’illusion la plus dangereuse, disait-il, c’est de croire que l’on peut parler comme on pense dans un espace fait pour empêcher de penser. »

Je suis un enfant des années 80. J’ai grandi avec une télévision particulièrement centrale. Et si, à l’époque, j’aurais pu voir cette critique comme rigide, austère, presque élitiste et/ou déconnecté… je la comprends que trop bien aujourd’hui. On a simplement glissé vers les réseaux sociaux, en ajoutant une dimension interactive, participative, virale — mais le principe est resté le même : simplifier, raccourcir, réagir vite, penser peu. Et c’est la première fois que je fais ce lien : j’ai tourné le dos à la télévision (traditionnelle) il y a près de vingt ans, et j’ai fait pareil avec les réseaux sociaux il y a quelques mois. Tout semble lié. Pour notre sujet, Bourdieu montre ainsi comment la forme médiatique appauvrit tragiquement le fond du débat. Il dit à juste titre dans son livre que « la télévision impose une forme de pensée courte, de discours sans contradiction. » Et note amusante : je suis une chaîne YouTube extraordinaire, que je qualifierait d’utilité publique, composée de gens très talentueux, nommée « Blast », je suis tombé tout récemment sur cet épisode qui parle justement de la critique de la télévision, et de ce livre, par Pierre Bourdieu.

🧩 Jacques Rancière : débattre fatigue, mais fuir affaiblit

Jacques Rancière est un philosophe français connu pour sa réflexion sur le politique, l’émancipation et le rôle du savoir. Dans La haine de la démocratie ou Le Maître ignorant, il bouscule la vision apaisée du débat démocratique : pour lui, le vrai débat ne commence pas quand on se comprend — mais quand on ne se comprend pas. Il développe le concept de dissensus : un désaccord profond, pas seulement sur les idées, mais sur le cadre même dans lequel ces idées peuvent exister. Le dissensus, c’est quand des voix minorées prennent la parole là où elles n’étaient pas censées intervenir, et changent les règles du jeu. Ce n’est pas un obstacle au politique — c’est son fondement même. Pour lui, « le dissensus est la condition même du politique. »

Mais soyons honnêtes : le dissensus, ça demande des ressources. Il faut du calme intérieur, de la rigueur, du vocabulaire, du temps, du recul. Et très souvent, je ne les ai pas. Il m’est arrivé de me sentir démuni dans des échanges trop techniques, ou simplement trop las pour argumenter vraiment. Pas par mauvaise foi, mais parce que débattre sérieusement, c’est aussi s’exposer, admettre qu’on ne maîtrise pas tout. Et ce n’est pas confortable. Mais ce que Rancière m’aide à voir, c’est que le conflit d’idées n’est pas un échec du dialogue — c’en est l’essence. Accepter d’être bousculé, de ne pas conclure, de laisser une tension ouverte : c’est ça, le prix de toute pensée vivante.

🕯️ Hannah Arendt : quand le débat s’éteint, le mensonge prospère

Hannah Arendt, encore une fois, a quelque chose à nous dire ici. Elle ne réduit pas la démocratie à un régime institutionnel : pour elle, c’est un espace vivant où la parole circule, se confronte, se corrige. Et si cet espace se ferme, alors la démocratie devient façade. Elle rappelle une chose essentielle, souvent oubliée à l’heure des réseaux saturés d’opinions, en disant que « la liberté d’opinion n’a aucun sens si l’information sur laquelle elle se fonde n’est pas garantie. » C’est une phrase qui agit comme un éclairage froid : une opinion sans base fiable n’est qu’une croyance, une intuition ou une pulsion. Et dans un environnement où le débat se rétracte, où les voix se répondent sans s’écouter, où la vérité devient subjective, le terrain devient idéal pour le mensonge organisé. Quand le débat public s’effondre, le pouvoir du faux grandit. Et ce n’est pas le cri des dictateurs qui menace alors la démocratie, c’est le silence des citoyens qui ont renoncé à penser ensemble.

C. Blocage du progrès social et scientifique

L’anti-intellectualisme au pouvoir

L’exemple le plus frappant — et sans doute le plus emblématique — de paresse intellectuelle érigée en méthode politique reste, à mes yeux, Donald Trump (encore lui…). Déjà, lors de son premier mandat, on en voyait les prémices. Pendant la crise du COVID-19, il a nié la gravité du virus, moqué les masques, suggéré l’injection de désinfectant et contesté systématiquement les recommandations scientifiques. Le discours ne cherchait pas à informer, mais à imposer un narratif simplifié, rassurant, émotionnel — fût-il absurde. La science devenait gênante parce qu’elle introduisait du doute, de la complexité, de la temporalité. Autrement dit : de la pensée. Refuser l’effort de penser, c’est une chose. Organiser ce refus à l’échelle d’un État, c’en est une autre. Mais depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, la tendance s’est durcie. Ce n’est plus une posture : c’est une politique.

Des coupes budgétaires massives ont touché les grandes institutions scientifiques (NIH, NSF), paralysant des pans entiers de la recherche. Des restrictions idéologiques ont été imposées sur les demandes de subventions (certains mots bannis : genre, discrimination, handicap, etc.). Et surtout, les universités ont été prises pour cible, menacées dans leurs financements, accusées de partialité idéologique, voire de trahison culturelle. Certaines ont vu leurs capacités d’accueil d’étudiants internationaux suspendues, fragilisant leur modèle économique et leur rayonnement intellectuel. Trump ne se contente plus de dévaluer le savoir scientifique — il cherche à le purger de tout ce qui échappe à sa ligne. Ce n’est pas un désintérêt pour la science, c’est une guerre culturelle contre ce qu’elle représente : l’ouverture, la remise en question, la méthode, l’autonomie de pensée. Peut-on bâtir un progrès durable en piétinant ce qui le rend possible ? Peut-on penser une société sans penser sa complexité ? Ce qu’on observe ici, c’est le coût réel de la paresse intellectuelle quand elle devient pouvoir. Elle bloque les avancées, démobilise les chercheurs, désinforme le public, et transforme le débat scientifique en champ de bataille idéologique. Et tout cela, non pas au nom de la vérité — mais au nom du confort mental collectif. Trump n’est pas un cas isolé. Bolsonaro au Brésil ou Orbán en Hongrie ont suivi la même trajectoire : réduction des moyens pour la recherche, attaques contre les universités, rejet de champs jugés “idéologiques” comme les études de genre ou l’écologie. Dans tous les cas, la cible n’est pas tant la science que ce qu’elle représente : le doute, la lenteur, la complexité. En la neutralisant, ces dirigeants installent un confort mental où la pensée devient superflue.

La défiance envers les experts : quand la paresse se maquille en lucidité

Particulièrement pendant le COVID, qui fut une sorte de catalyseur, il y a eu pendant cette période particulière une accélération d’une forme de fausse pensée, sans méthode, nourrie de défiance et de simplifications mais vécue comme un réveil lucide. Pourquoi ? Parce que tout le monde cherchait à donner du sens à un événement chaotique, quand la science, elle, avançait à tâtons. Les gens se sont mis dans une démarche du « je fais mes propres recherches« . On voit en surface un désir, légitime, d’autonomie intellectuelle mais une sélection biaisées d’informations et un rejet massif de toute complexité. Les épidémiologistes, infectiologues, chercheurs du CNRS ou de l’INSERM sont devenus des figures suspectes, parfois même insultées ou menacées. Ce moment a cristallisé ce que la paresse intellectuelle peut produire de plus trompeur : un complotisme actif, mais sans méthode, qui confond soupçon et lucidité.

🧩 Pas de côté : Le complotisme, paroxysme de la paresse intellectuelle ?

Le complotisme n’est pas une absence de pensée — c’est une pensée sans méthode. Il donne l’illusion de réfléchir, tout en évitant la rigueur : pas de preuves solides, pas de contradiction admise, pas de vérification possible.

Certains scandales réels (Watergate, Panama Papers, MK-Ultra…) ont bien mis au jour des dérives longtemps dissimulées. Mais ces révélations sont nées d’enquêtes, pas d’intuitions. Elles ont résisté à l’examen, parce qu’elles reposaient sur des faits.

Le complotisme, lui, ferme le débat au lieu de l’ouvrir. Il apaise par des récits simples, cohérents — mais invérifiables. Ce n’est pas la vérité qu’il cherche, c’est un refuge.

À retenir : ce n’est pas l’existence de manipulations qui fait le complotisme, c’est le rejet du doute, de la méthode et de la complexité. Une pensée qui rassure… sans penser vraiment.

Savoir et ne rien changer : l’impensé écologique

D’une certaine manière, on pourrait ajouter ici l’urgence climatique. L’inaction face à cette urgence illustre un paradoxe frappant : nous savons, collectivement, ce qu’il faudrait faire — mais nous ne le faisons pas, ou pas à la hauteur des enjeux. Cette inertie peut être lue, en partie, comme une forme de paresse intellectuelle. Non pas une paresse triviale ou individuelle, mais une paresse systémique, cognitive, quasi structurelle. Elle se manifeste d’abord par une dissociation entre savoir et action : l’information est disponible, les preuves scientifiques sont établies, les alertes sont constantes. Mais ce savoir reste inopérant, car il n’est pas intégré dans nos schémas décisionnels ou comportementaux. C’est ce que les psychologues appellent un « biais d’inaction » — qui n’est pas un biais cognitif canonique mais qui donne d’emblée son sens — ou une forme d’acrasie collective : l’incapacité à agir selon ce que l’on sait être juste.

🎯 Focus sur : l’acrasie, ou le savoir impuissant

Du grec ancien akrasia, l’acrasie désigne un paradoxe profondément humain : agir contre son propre jugement rationnel. On sait ce qu’il faudrait faire — mais on ne le fait pas.

Déjà étudiée par Aristote, cette « faiblesse de la volonté » révèle une faille entre la pensée et l’action. Ce n’est pas l’ignorance qui empêche d’agir, mais l’incapacité à transformer le savoir en décision concrète.

Dans les enjeux écologiques contemporains, l’acrasie est omniprésente : nous connaissons l’urgence, les causes, les conséquences… mais notre comportement ne suit pas. Le confort, l’habitude, la peur du changement l’emportent sur la cohérence.

À retenir : l’acrasie n’est pas l’ennemie du savoir — c’est son miroir impuissant. Un rappel que comprendre ne suffit pas : encore faut-il vouloir… et pouvoir agir.

Ensuite, cette paresse s’explique par le coût cognitif que représente une pensée écologique cohérente : elle exige de déconstruire des habitudes, de questionner le confort, de rompre avec l’imaginaire du progrès infini. Or, l’effort mental pour ce type de reconfiguration est souvent évité, au profit de récits simplificateurs, de déni partiel, ou de délégation (aux gouvernements, aux générations futures). Enfin, il faut intégrer la dimension structurelle et manipulatoire : le système productif, les industries fossiles, les intérêts économiques ont tout intérêt à entretenir la confusion, le doute, ou l’inaction feutrée. Cette fabrication du non-agir participe elle aussi d’une paresse intellectuelle, mais exogène, fabriquée — et redoutablement efficace.

V. Comment cultiver une résistance à la paresse intellectuelle ?

Je l’ai déjà dit : je ne juge pas. Ou plutôt, j’essaie de ne pas juger — car pointer la paresse intellectuelle chez mes contemporains est peut-être, en soi, une forme subtile de paresse intellectuelle de ma part. Je m’inclus pleinement dans le processus. Je suis une victime, moi aussi. Je suis un grand client de la version moderne du « panem et circenses » — littéralement : « du pain et des jeux ». L’expression vient du poète satirique Juvénal, qui, dès le Ier siècle de notre ère, dénonçait la manière dont le peuple romain, autrefois politiquement engagé, s’était laissé endormir par l’abondance et le divertissement : tant qu’on lui donnait à manger (panem) et qu’on lui offrait des spectacles (circenses), il se taisait. Aujourd’hui, cette formule n’est plus seulement une critique de Rome : elle décrit, avec une acuité glaçante, notre propre condition contemporaine. C’est un paradoxe troublant : jamais l’humanité n’a compté autant d’individus éduqués, lettrés, informés — et pourtant, jamais nous n’avons été aussi saturés de contenus, aussi soumis à un flot ininterrompu de distractions. Il y a profusion de nourriture, bien qu’inégalement répartie, et une prolifération sans précédent de divertissements. L’esprit est occupé en permanence, souvent jusqu’à l’épuisement. Et cela ne doit rien au hasard. Cette occupation mentale, cette anesthésie par l’abondance, a une fonction : empêcher le doute, retarder la pensée, dépolitiser les consciences.

Il faut aussi reconnaître une évolution majeure par rapport aux divertissements d’antan : aujourd’hui, une partie du divertissement cherche à éveiller les consciences, à transmettre des idées, à déranger parfois — voire à transcender. Certains jeux vidéo, séries ou films proposent des narrations complexes, des métaphores puissantes, des questionnements philosophiques ou politiques. Et je le dis sans détour : je m’ennuierais profondément s’il n’y avait que du divertissement brut, sans fond. J’en consomme, bien sûr — on a tous besoin de relâchement — mais ce n’est pas ce qui me nourrit. Le danger ne vient donc pas du divertissement en soi. Il vient de l’absence de vigilance. De l’oubli que cette abondance de contenus n’est pas neutre. Une partie de cette profusion est là pour capturer l’attention, neutraliser le doute, remplacer la pensée par la distraction. Il ne s’agit pas de rejeter le divertissement, mais de ne pas le laisser devenir notre seul horizon. C’est en tout cas mon point de vue.

Donner ici des conseils ou des astuces pour cultiver un « bouclier anti-paresse intellectuelle » serait enfoncer des portes ouvertes. On les connaît, ces conseils : lire, s’informer, douter, ralentir. Ils sont justes, mais ils manquent leur cible si l’on oublie que le problème n’est pas individuel, mais systémique. L’essentiel n’est pas tant de savoir comment résister, mais de prendre conscience d’un environnement globalisé où l’endormissement des esprits n’est pas un accident. C’est une condition de fonctionnement. Une attention fragmentée, un flot de distractions constantes, un confort douillet mais creux : autant de mécanismes qui permettent de maintenir un statu quo — au bénéfice de ceux qui prennent les décisions. Comme lorsque l’on parle d’urgence climatique, de dépendance énergétique et technologique ou de bifurcation alimentaire (je m’y suis plongé mais je sais combien la remise en cause est difficile et traumatisante). Résister, ce n’est pas appliquer une méthode. C’est, d’abord, ne pas s’étonner d’avoir du mal.

💡 Moment lucidité bonus

Au fil de mes réflexions, je m’efforce de ne pas seulement décortiquer les mécanismes à l’œuvre chez les autres, mais aussi de passer un peigne fin sur mon propre esprit. Analyser, c’est aussi s’analyser. Comprendre, c’est aussi chercher à s’améliorer. Et puisque je m’appuie régulièrement sur une intelligence artificielle pour structurer, enrichir ou affiner mes textes, ne suis-je pas, en un sens, en train d’illustrer cette paresse intellectuelle que je critique ?

Le paradoxe est réel. Je ne vais pas prétendre que l’IA n’a été qu’un levier ou un miroir critique. Ce serait malhonnête. J’ai, sur de nombreux passages, délégué une part de l’effort de réflexion — et parfois même de formulation. L’IA a structuré, approfondi, reformulé, et, il faut bien le dire, pensé à ma place sur certains segments. Avec mon consentement, certes. Et avec beaucoup d’allers-retours. Mais pensé tout de même.

Alors, paresse ou choix conscient ?

De mon point de vue, ce n’est pas une abdication. C’est une stratégie assumée, un moyen de co-construction pour aller plus loin, plus vite, ou plus précisément que je ne l’aurais pu seul. Mon objectif n’a jamais été de prouver que je « savais écrire », ni de démontrer une quelconque virtuosité solitaire. Il a toujours été d’explorer, d’apprendre, de creuser. Et sur ce terrain, l’IA s’est révélée un partenaire exigeant — parfois trop flatteur — qui stimule mes raisonnements, me propose des angles nouveaux (et ça, pour moi, c’est capital), me pousse à formuler plus clairement ce que je pressens.

On pensera ce qu’on voudra. Mais voilà mon positionnement : je préfère l’intelligence en dialogue que l’autosuffisance paresseuse. Et c’est, au fond, ce que je cherche à incarner ici, sur ce blog — pas une pensée parfaite, mais une pensée en mouvement.

Sources et mentions pour aller plus loin

📚 Ouvrages sur la cognition et les biais mentaux

- Daniel Kahneman – Système 1 / Système 2 (2011)

Deux modes de pensée : rapide et intuitif vs lent et analytique. Incontournable sur les biais cognitifs. - Susan Fiske & Shelley Taylor – Social Cognition (1991)

Ouvrage fondateur sur la cognition sociale. Introduction du concept d’avarice cognitive. - Betsy Sparrow et al. – Google Effects on Memory (2011)

Étude sur le biais de Google : comment les moteurs de recherche modifient notre mémoire. - Daniel Levitin – The Organized Mind (2014)

Stratégies mentales face à la surcharge informationnelle. Idéal pour comprendre l’économie cognitive. - Dan Ariely – Predictably Irrational (2008)

Expériences ludiques qui révèlent les logiques irrationnelles derrière nos choix quotidiens.

🧠 Résistance à la pensée autonome et conformisme social

- Elisabeth Noelle-Neumann – La spirale du silence (1974)

Pourquoi les individus se taisent face à la majorité. Théorie centrale sur le conformisme. - Albert Camus – Le Mythe de Sisyphe (1942)

Une ode à la lucidité malgré l’absurde. Penser comme résistance existentielle. - Hannah Arendt – Eichmann à Jérusalem (1963)

La « banalité du mal » : quand l’absence de pensée devient une complicité éthique. - Jacques Rancière – La Haine de la démocratie (2005)

Essai sur la peur des élites face au peuple pensant. Très pertinent sur la méfiance envers la pensée autonome.

🎓 École, éducation et reproduction des schémas

- Ken Robinson – L’Élément (2009)

Réflexion sur la créativité étouffée par l’école. Voir aussi ses conférences TED. - Ivan Illich – Une société sans école (1971)

Critique radicale de l’école comme lieu de dressage plutôt que d’émancipation. - Philippe Meirieu – Pédagogie : le devoir de résister (2001)

Réflexion sur le rôle subversif de l’enseignement face aux normes sociales. - Pierre Bourdieu – Sur la télévision (1996)

Deux cours télévisés sur le rôle des médias dans la fabrication de la pensée dominante.

🌐 Numérique, désinformation et contrôle de l’attention

- Eli Pariser – The Filter Bubble (2011)

Ouvrage clé sur les bulles informationnelles créées par les algorithmes. - Shoshana Zuboff – L’Âge du capitalisme de surveillance (2019)

Sur l’exploitation de l’attention via les données personnelles. - Tristan Harris & Aza Raskin – The Center for Humane Technology (depuis 2018)

Ressources, podcasts et réflexions sur la captation de l’attention numérique. - Cory Doctorow & Rebecca Giblin – Chokepoint Capitalism (2022)

Comment les plateformes verrouillent les créateurs dans un écosystème captif et appauvrissant.

🔥 Idéologie, science et refus du progrès

- Naomi Oreskes & Erik Conway – Les marchands de doute (2010)

Doute organisé par des élites pour freiner le progrès scientifique (tabac, climat…). - Michael E. Mann – The New Climate War (2021)

Sur les nouvelles formes de négation climatique. Ciblage des scientifiques, confusion stratégique. - Timothy Snyder – Sur la tyrannie (2017)

Mini-guide pour résister aux glissements autoritaires. Forte portée critique. - Steven Levitsky & Daniel Ziblatt – How Democracies Die (2018)

Comment des leaders populistes affaiblissent les institutions et la pensée critique. - Heather Heying & Bret Weinstein – A Hunter-Gatherer’s Guide to the 21st Century (2021)

Notre biologie est en tension avec le progrès : réflexion controversée mais stimulante. - Barbara Stiegler – Il faut s’adapter (2019)

Critique de l’injonction néolibérale à l’adaptation constante, souvent au détriment de la pensée. - Neil Postman – Technopoly (1992)

Mise en garde contre la domination de la technique sur la pensée critique. - Neil Postman – Se distraire à en mourir (1985)

Le divertissement comme arme douce de dépolitisation. Lien direct avec ton chapitre « pain & jeux ».

🏛️ Référence antique

- Juvénal – Satires, Satire X, v. 77–81

Origine de l’expression « Panem et circenses » : le peuple dépolitisé par la nourriture et le spectacle.

Charte de transparence IA

🧠 Idée : 100 % humaine

📁 Structure : plan et développement du concept via les différentes disciplines proposés par IA

✍️ Rédaction : humaine à mi-temps, reformulation et accompagnement

🎨 Illustrations : générées à 100% par l’IA

Intervention globale de l’IA estimée : 65 %

Répondre à Gael Barzin Annuler la réponse.