Entre souvenirs personnels et analyse, ce texte démonte l’illusion du « c’était mieux avant ». À partir d’une mémoire très 80’s, il passe par les biais cognitifs, la mémoire collective (Halbwachs) et le présentisme (Hartog), détaille les racines culturelles de la nostalgie, ses usages politiques/marketing, puis propose une boussole : habiter lucidement le présent.

Comme beaucoup, je suis un grand nostalgique. Je ne le crie pas sur tous les toits, mais une grande partie de moi pense aussi que « c’était mieux avant ». Enfant des années 80 (je suis né en 1983), j’ai tout un album d’images acidulées qui se déploie dès que j’y pense : vestes en jean, Club Dorothée, K7 audio, MTV en boucle, premiers modems 56k qui condamnaient la ligne téléphonique, premiers jeux vidéo grand public… Autant de balises sensorielles qui parfument le présent sans l’abolir. Pourtant, ma jeunesse n’a rien eu d’un paradis ; ni d’un enfer d’ailleurs, juste une jeunesse passe-partout. Introverti, maladroit avec les codes sociaux, je me suis très tôt réfugié dans la pop culture, qui m’offrait un réconfort plus fiable que mes amitiés fragiles. Et aujourd’hui, objectivement, ma vie est plus qu’enviable : je suis adulte standard, actif et plutôt bien intégré, j’ai un toit, une personne passionnante et fiable à mes côtés, une santé correcte et la possibilité de m’offrir presque tout ce que je veux. Internet est passé de l’ère escargot à la fibre optique, je peux voir et entendre tout en haute définition. J’ai pour ainsi dire une liberté que je n’aurais jamais imaginée.

Alors pourquoi ce sentiment persistant que « c’était mieux avant » ? C’est cette question — banale en apparence, et maintes fois traitée, mais plus subtile qu’il n’y paraît — que je veux explorer à ma sauce ici : comprendre les mécanismes psychologiques et culturels qui déforment notre mémoire et alimentent cette illusion douce-amère.

I. La tentation du passé idéalisé

On regarde souvent son passé avec une chaleur qui tient moins de l’archive que de la recomposition. Étymologiquement, « nostalgie » mêle nóstos (retour) et álgos (douleur) : la douleur du pays perdu. D’un « mal du pays » au sens médical, le mot a glissé vers un regret doux-amer d’un temps idéalisé. Une douceur qui réchauffe tout en piquant. Elle ne demande pas de preuves ; elle chuchote seulement : « c’était mieux », sans argument solide. Mais son appel peut vite devenir un courant contraire : comparer, soupirer, suspendre l’élan. Je me reconnais dans cette ambivalence : garder pour le passé un regard doux sans renoncer à l’idée qu’on devient — normalement — une meilleure version de soi-même à mesure que les jours passent.

Avant d’entrer dans la mécanique de la nostalgie et de l’idéalisation du passé, je veux évoquer l’intéressant concept de Svetlana Boym (1959–2015), théoricienne russo-américaine, qui distingue deux formes de nostalgie dans The Future of Nostalgia (Basic Books, 2001) : la nostalgie réflexive, d’une part, et la nostalgie restauratrice, d’autre part. La première sait qu’on ne reviendra pas en arrière ; elle contemple, honore des gestes, des lieux, des voix, pour éclairer ce qui compte encore aujourd’hui — réécouter un disque rayé, refaire un plat, retrouver une façon de se dire bonjour. C’est à cette veine qu’appartient la “madeleine” de Marcel Proust : on confond souvent — moi le premier — cette image avec une nostalgie sucrée qui voudrait restaurer un âge d’or, alors qu’elle relève d’une nostalgie réflexive : elle réactive un temps enfoui sans prétendre le reconstituer, pour mieux le transposer dans le présent de l’écriture. La nostalgie restauratrice, à l’inverse, veut remettre le passé en état, reconstituer un âge d’or « tel quel » en gommant ses zones d’ombre ; elle transforme la douceur en programme : mêmes rôles, mêmes frontières, même décor — et souvent les mêmes exclusions.

En y réfléchissant, je porte les deux — comme la plupart d’entre nous – avec sans doute un propension plus importe pour la restauratrice. La nostalgie restauratrice jaillit comme un élan spontané que l’on subit d’abord ; la nostalgie réflexive, elle, se choisit après coup : elle consent à la perte, recueille les valeurs et les transpose. Cette distinction entre nostalgie réflexive et restauratrice éclaire notre rapport intime au passé. Mais elle n’explique pas pourquoi notre mémoire l’embellit systématiquement. Pour cela, il faut se tourner vers le fonctionnement même de la mémoire et de ses biais.

II. Les mécanismes cognitifs qui embellissent le passé

Notre mémoire fabrique des souvenirs systématiquement infidèles. Pourquoi ? Parce qu’elle est constructive, non reproductive. Contrairement à un disque dur, elle n’enregistre pas tout : elle sélectionne, organise, reconstruit. À l’encodage, le cerveau retient surtout des indices saillants — une émotion, un visage, un lieu, un détail frappant — et s’appuie sur des schémas (ou scripts) qui servent de trame par défaut (« aller au restaurant », « prendre le train », « passer un examen »). Grâce à eux, nous n’avons pas à tout réapprendre : nous déroulons un scénario familier et y insérons les détails du moment. Revers de la médaille : quand nous nous souvenons d’un événement précis, nous comblons les vides avec des éléments typiques du schéma — quitte à transformer ou embellir le souvenir initial.

Si je pense à mes deux voyages au Japon (2005 et 2006), dont j’essaie péniblement d’écrire le récit dans un projet annexe, ce sont d’abord des éclats qui reviennent : la moiteur du soir à Tokyo, la sonnerie polie d’un konbini (les supérettes japonaises), la vapeur d’un bol de ramen qui me brouille les lunettes, le cliquetis caractéristique d’un passage à niveau ou encore l’odeur du tatami dans une chambre minuscule. Mais ai-je vraiment vécu tous les clichés du Japon moderne ou bien est-ce mon esprit qui déroule un schéma « Japon » — trains ponctuels, distributeurs lumineux, parapluies transparents — et comble simplement les blancs avec des images typiques ? Plus le temps passe, plus j’ignore ce qui a été et ce qui aurait pu être : c’est troublant, voire frustrant, et c’est précisément ainsi que le souvenir se fait récit plus qu’archive.

Tout cela est lié au fait que notre capacité attentionnelle est limitée, notre cerveau filtre et simplifie sans cesse les informations. Plutôt que d’enregistrer chaque détail, il encode des indices saillants et les intègre dans des schémas préexistants. Mais le plus injuste, si l’on y réfléchit bien, c’est que le souvenir se transforme chaque fois qu’on le sollicite : à chaque rappel, il est réactivé puis ré-encodé. Des années après ces voyages, je me suis remémoré énormément de choses. J’aurais dû en écrire le déroulé quand c’était encore frais. Cette reconsolidation l’actualise en fonction de notre état présent — croyances, émotions, nouveaux apprentissages — ce qui le rapproche toujours plus d’une interprétation que d’un enregistrement brut. Avec le temps, la mémoire se focalise davantage sur la trame générale (schémas) que sur les indices spécifiques.

Quand les autres réécrivent nos souvenirs

À cela s’ajoute l’influence des contextes et des personnes extérieures. Discuter d’un souvenir avec quelqu’un peut en altérer la substance : c’est l’effet de désinformation montré par la psychologue Elizabeth Loftus ; une information erronée, présentée après l’événement, peut induire des souvenirs faux ou distordus, même chez des témoins de bonne foi. S’y ajoute l’illusion de vérité : plus une affirmation est répétée, plus elle nous paraît familière… donc crédible. Je suis particulièrement sensible à ce phénomène. Ensemble — reconsolidation, schémas, influence sociale, désinformation, illusion de vérité — ces mécanismes forment un terreau idéal pour la nostalgie et l’embellissement. Je n’ai pas d’exemple personnel parlant, mais l’expérience classique de Loftus éclaire bien l’enjeu : selon qu’on dit que « les voitures se sont heurtées » ou « se sont percutées violemment », les témoins estiment des vitesses plus élevées et “se souviennent” parfois de verre brisé… qui n’existait pas.

L’émotion, moteur et déformateur de la mémoire

Les émotions jouent un rôle déterminant dans la distorsion de nos souvenirs. Elles interviennent dès l’inscription mnésique, ce moment où l’expérience devient trace de mémoire : une joie, une peur, une surprise renforcent la fixation alors que les détails périphériques s’effacent. Amygdale et hippocampe priorisent le cœur de la scène — un véritable effet tunnel. Beaucoup de mes moments d’euphorie sont ainsi flous. Prenons un exemple de joueur : le jour où j’ai enfin mis la main sur ma première PlayStation. Ce dont je me souviens surtout, c’est l’excitation — la boîte grise, l’odeur de plastique neuf, le whooom du démarrage, la LED verte. Mais impossible de retrouver la première mise sous tension, de dire si j’étais seul, ni même l’année exacte. L’euphorie a gravé le centre et laissé les bords se dissoudre : c’est exactement ce que fait l’émotion lors de l’inscription mnésique.

🧠 Focus : L’inscription mnésique

L’inscription mnésique désigne le moment où une expérience devient trace de mémoire. C’est l’étape d’encodage qui précède le stockage et le rappel. Contrairement à une caméra, le cerveau ne capture pas tout : il sélectionne ce qui est saillant (émotions, visages, lieux, détails marquants) et l’intègre dans des schémas préexistants.

Cette sélection repose sur notre attention limitée et sur l’action de l’hippocampe et de l’amygdale, structures cérébrales qui renforcent l’encodage lorsque l’événement est émotionnel (peur, joie intense, surprise). Ce processus privilégie souvent les éléments centraux mais peut négliger les détails périphériques.

Une fois inscrite, la trace reste malléable : à chaque rappel, elle se réactive et peut être modifiée par nos croyances, notre humeur et les informations nouvelles (c’est le processus de reconsolidation). La nostalgie et le biais de positivité peuvent alors adoucir ou embellir ces souvenirs, donnant l’impression que « c’était mieux avant ».

Comprendre l’inscription mnésique aide à voir pourquoi nos souvenirs sont à la fois résistants (on se rappelle l’essentiel) et malléables (les détails changent). Nous ne stockons pas des enregistrements parfaits, mais des scénarios adaptatifs qui se réécrivent au fil du temps.

En outre, au moment du rappel, intervient ce qu’on appelle l’effet de congruence émotionnelle : nous avons tendance à nous souvenir plus facilement d’événements dont la tonalité affective correspond à notre humeur actuelle. Un état d’esprit joyeux réactive plus volontiers des souvenirs heureux ; un état morose, des souvenirs tristes. Chaque rappel peut d’ailleurs modifier le souvenir en y injectant l’émotion du présent, ce qui change sa coloration. Enfin, la nostalgie agit comme un filtre particulier : elle adoucie les aspects négatifs et accentue les positifs. C’est ce qu’on nomme le biais de positivité des souvenirs : avec le temps, notre mémoire autobiographique a tendance à lisser les aspérités pour ne retenir qu’un récit plus doux, plus cohérent — ce qui alimente l’impression que « c’était mieux avant ».

Biais de positivité des souvenirs (rosy retrospection) : pourquoi le passé paraît plus doux

Il s’agit de la tendance à se souvenir d’une expérience comme plus agréable qu’elle ne l’était sur le moment. Avec le temps, les aspects désagréables s’estompent tandis que les aspects positifs persistent. Ce phénomène a été formalisé par Terence R. Mitchell et Leigh Thompson en 1994, puis approfondi en 1997 avec Edward Peterson et Randy Cronk. Leur observation est simple : lorsqu’on interroge des vacanciers sur place puis après leur retour, leur satisfaction augmente systématiquement a posteriori. Ce décalage illustre parfaitement la « vision rose » du passé : un événement neutre ou mitigé devient un souvenir agréable.

Plusieurs processus se conjuguent pour produire cet effet : les émotions négatives liées à un souvenir s’effacent plus vite que les positives, créant un lissage affectif (fading affect bias) ; nous nous appuyons surtout sur les moments les plus intenses et sur la fin d’une expérience pour l’évaluer rétrospectivement, ce qui favorise le souvenir d’instants forts ou heureux (peak-end rule) ; nous transformons aussi l’expérience en récit cohérent et gratifiant, en sélectionnant ce qui la rend « racontable » ; enfin, chaque rappel actualise le souvenir avec notre état émotionnel présent, souvent plus apaisé ou nostalgique, ce qui modifie encore la trace initiale. Résultat : des vacances pluvieuses deviennent un souvenir d’aventure, un concert raté se transforme en moment mythique, une console vidéo obsolète devient l’icône d’un âge d’or ludique. Ce biais est ainsi l’un des carburants majeurs de la nostalgie et de l’impression que « c’était mieux avant ».

Si je me projette sur moi-même, je constate deux configurations distinctes du biais de positivité des souvenirs :

- Premier cas : mes études tardives, commencées à plus de trente ans. Des années plus tard, je garde encore dans le ventre un fantôme de l’angoisse ressentie à chaque session d’examen, signe que la charge négative n’a pas totalement disparu et que le processus de « rosissement » est lent.

- Deuxième cas : lors de ma dernière visite chez mon père en Belgique, le retour a été rallongé de plusieurs heures à cause d’un « accident de personne ». L’évènement est très récent et pourtant, déjà, je retiens davantage le plaisir du séjour que la fatigue et l’agacement du trajet.

Ces deux exemples montrent bien comment le biais de positivité des souvenirs n’est pas uniforme : selon l’intensité émotionnelle, la répétition ou la signification d’un événement, le négatif peut persister longtemps ou au contraire s’effacer très vite au profit du positif.

Biais de contraste et effet de cohorte : glorifier un point de référence du passé

Le biais de contraste est notre tendance à évaluer le présent en fonction du point de référence du passé. Plus le présent paraît complexe, incertain ou saturé d’informations – ce qu’il est, assurément -, plus le passé semble simple, stable et désirable. Nous oublions souvent que ce passé contenait lui aussi ses contraintes et ses imperfections. Ce biais sélectionne et amplifie les souvenirs positifs d’une époque — enfance, premiers voyages, premiers médias — tout en effaçant les aspects moins agréables. Résultat : notre mémoire se construit un âge d’or qui n’a jamais existé tel quel. Comprendre le biais de contraste permet de relativiser cette impression que « c’était mieux avant » et de voir comment nos jugements actuels sont façonnés par un filtre comparatif plus émotionnel que factuel.

📼 Focus : Les années 80, entre mythe et réalité

Les années 1980 sont souvent décrites comme un âge d’or de la pop culture : clips vidéo, consoles de jeux, mangas, micro-informatique, couleurs flashy et liberté apparente. Cet imaginaire s’appuie sur le biais de contraste et le biais de positivité des souvenirs, qui sélectionnent et amplifient les aspects agréables en effaçant peu à peu les irritants.

Pourtant, la décennie était marquée par de fortes tensions géopolitiques (guerre froide, peur nucléaire, conflits régionaux), des chocs économiques (désindustrialisation, chômage massif, inflation persistante) et des crises sanitaires (apparition du sida, catastrophes industrielles comme Bhopal ou Tchernobyl). La sécurité routière était faible, l’écologie marginale, et la place des femmes ou des minorités moins protégée qu’aujourd’hui.

Né en 1983, je n’ai pas vécu les années 80 en tant qu’adulte. Mes souvenirs sont donc ceux d’un enfant, largement protégé des crises économiques, des tensions géopolitiques et des épidémies. Je me rappelle des jouets, des dessins animés, des couleurs et des musiques, mais pas du chômage massif ni des peurs nucléaires. Cette perspective d’enfance accentue encore l’impression que « c’était mieux avant » : elle combine le biais de positivité des souvenirs et l’innocence liée à l’âge.

Cette dissonance entre souvenirs idéalisés et réalités historiques illustre la façon dont nos mémoires collectives se construisent : elles retiennent surtout les couleurs, les sons et les premiers émois (nostalgie affective) et relèguent les crises et contraintes à l’arrière-plan. Plus le présent paraît complexe et saturé d’informations, plus ce passé semble simple et désirable.

Comprendre cette sélection mnésique aide à relativiser l’impression que « c’était mieux avant » et à replacer les années 80 dans leur contexte réel, fait à la fois de progrès et d’angoisses, de culture pop et de crises silencieuses.

Cet âge d’or présumé peut se traduire par ce que l’on appelle l’effet de cohorte, cette tendance de chaque génération à voir sa propre jeunesse comme un âge d’or. Les expériences collectives vécues entre l’adolescence et le début de l’âge adulte (musique, médias, valeurs, événements marquants) deviennent des repères identitaires forts. Avec le temps, ces repères acquièrent une aura mythique : la génération 80-90 glorifie MTV, le Club Dorothée et les premières consoles de jeux ; la génération suivante glorifiera TikTok, YouTube ou ses propres codes culturels. Ce mécanisme renforce la nostalgie et donne l’impression que « c’était mieux avant » : en réalité, ce n’est pas le passé qui est objectivement supérieur, mais notre mémoire qui fixe cette période comme référence centrale de notre identité. Comprendre l’effet de cohorte permet de prendre du recul : nos souvenirs d’enfance et d’adolescence sont puissants parce qu’ils sont fondateurs, pas parce qu’ils étaient objectivement meilleurs.

Pourquoi les années 80 restent-elles la décennie culte ?

Plus de 40 ans après, les années 80 semblent concentrer une grande part de la nostalgie collective, pourquoi ? Plusieurs facteurs se combinent :

- Moment charnière : passage de l’analogique au numérique, essor des consoles, des PC, des VHS et de chaînes musicales mondiales (MTV).

- Génération prescriptrice : les enfants des 80’s sont aujourd’hui aux manettes des médias, du marketing et de la production culturelle.

- Imaginaire fort : néons, synthés, blockbusters, anime, look sportswear — un style immédiatement reconnaissable et « codable » en nostalgie.

- Nostalgie institutionnalisée : reboots, remakes, éditions collector, séries rétro qui recyclent en continu les codes 80’s.

- Contraste avec le présent : face à l’hyperconnexion et à l’instabilité actuelles, les 80’s paraissent plus lentes, lisibles et unifiées culturellement.

🔮 Et demain ?

La vague 80’s suit un cycle générationnel : les personnes qui ont grandi dans cette décennie (aujourd’hui quadragénaires et quinquagénaires) occupent les postes décisionnels dans les médias et le marketing. C’est ce pouvoir prescripteur qui maintient la nostalgie 80’s au sommet.

Toutefois, on observe déjà un retour des années 90 et 2000 — mode Y2K et revival CRT — qui annonce le prochain grand cycle nostalgique. L’esthétique Y2K (« Year 2000 ») désigne le style de la toute fin des années 90 et du tout début 2000 : looks futuristes métalliques et holographiques, pantalons taille basse, interfaces Web 1.0 flashy, musique eurodance et clips MTV. Quant au revival CRT, il correspond au retour des téléviseurs et moniteurs à tube cathodique (Cathode Ray Tube), prisés pour le rétro-gaming et l’image d’époque des vieilles consoles. Ces tendances, associées aux premiers souvenirs d’Internet, marquent déjà le passage du relais culturel. D’ici 5 à 10 ans, les 80’s devraient progressivement céder leur place dominante aux décennies suivantes, tout en restant un « classique rétro » comme les années 50 ou 60 aujourd’hui.

Résultat : les années 80 demeureront toujours une référence culturelle, mais leur statut de nostalgie dominante devrait passer le relais aux générations suivantes à mesure que les enfants des 90’s et 2000’s deviennent prescripteurs à leur tour.

Temporalité subjective : quand le temps accélère… et change notre regard

La temporalité subjective désigne la manière dont nous percevons l’écoulement du temps, indépendamment des horloges. J’y suis particulièrement sensible. Avec l’âge, cette perception a tendance à s’accélérer : les journées paraissent plus courtes, les années filent plus vite. En se posant quelques secondes avec un regard sur le temps écoulé, nous sommes tous pareils : qu’avons-nous fait pendant tout ce temps ? Plusieurs mécanismes l’expliquent :

- Moins de nouveautés : les expériences inédites se raréfient, la routine comprime la mémoire.

- Schématisation : le cerveau encode moins de détails, ce qui donne l’impression que le temps passe plus vite.

- Rétrospection biaisée : nous condensons nos souvenirs en « pics » et en « fins », laissant disparaître les transitions.

Cette accélération du temps ressenti influe sur notre rapport au présent : on relativise davantage, on anticipe mieux, on devient souvent plus patient et moins réactif aux frustrations immédiates. La nostalgie se nourrit de ce phénomène : plus le temps semble filer, plus on valorise les périodes où il paraissait s’étirer à l’infini (enfance, adolescence). Ces biais individuels ne se limitent pas à nos histoires personnelles : ils se conjuguent et se renforcent à l’échelle d’une génération. C’est là qu’intervient la nostalgie collective, nourrie par des cadres sociaux et culturels.

III. La nostalgie collective et ses racines culturelles

On oublie souvent que la nostalgie n’est jamais un sentiment strictement individuel : elle est fabriquée et entretenue socialement. Comme l’a montré le sociologue français Maurice Halbwachs, nos souvenirs se forment et se conservent dans des cadres collectifs — la famille, l’école, la religion, la nation, les médias. Nous nous rappelons avec les autres, par les autres. Cette interconnexion explique pourquoi des générations entières partagent une même « couleur » du passé. Chaque cohorte projette sur une période donnée l’atmosphère de sa propre jeunesse : la génération Y, dont je fais partie, se représente volontiers les années 1980 comme un été permanent, simple et lumineux. Cette image n’est pas seulement un souvenir personnel, mais la construction d’un imaginaire collectif, nourri par les programmes télé, la publicité, les objets du quotidien, les sons et les couleurs de l’époque. De la même manière, d’autres générations mythifient les Trente Glorieuses, Mai 68 ou les années 1990. La nostalgie devient alors un langage commun, un répertoire de signes dans lequel chacun retrouve, au-delà de son vécu singulier, une version partagée du passé, le fameux « bon vieux temps » que l’on évoque avec un petit soupir. Si Halbwachs montre que nos souvenirs sont enchâssés dans des cadres sociaux, l’historien français François Hartog explique qu’à l’heure d’un avenir incertain, ces souvenirs collectifs deviennent un dernier ancrage identitaire. Dans les sociétés présentistes, le passé est investi comme un réservoir de stabilité et la nostalgie devient le langage collectif d’un présent inquiet.

Mais ces souvenirs n’existent pas sans vecteurs : ils se fabriquent dans des matrices culturelles qui sélectionnent, stylisent et diffusent le passé. Au niveau des racines culturelles, on peut déplier cela en plusieurs catégories :

- Racines familiales : l’album photo posé sur la table du salon, les anecdotes répétées aux repas de famille, les rites de passage — rentrée scolaire, fêtes religieuses, service militaire ou premier emploi — forment le premier socle d’une mémoire affective. C’est dans ces micro-récits domestiques que l’on apprend ce qui vaut la peine d’être transmis.

- Racines éducatives : l’école et ses manuels donnent une forme à la mémoire collective. Ils fixent des dates, des héros, des « grands hommes » et ritualisent certaines fêtes nationales, instillant très tôt une chronologie commune. La nostalgie qui en résulte n’est pas seulement intime : elle est cadrée, validée et rendue visible par l’institution.

- Racines médiatiques : publicités, émissions de télé, génériques de dessins animés, slogans radiophoniques ou, aujourd’hui, memes circulant sur Internet ; ces flux massifs impriment des refrains et des images dans l’inconscient collectif. Des décennies plus tard, un simple jingle ou une image pixellisée peut réveiller tout un décor mental partagé.

- Racines matérielles : objets du quotidien, design d’un appareil photo jetable, architecture d’un centre commercial, paysages sonores d’une gare ou d’un poste de radio. La nostalgie se nourrit de textures, d’odeurs, de formes familières : chaque objet est un support potentiel de mémoire.

- Racines festives : calendriers, commémorations, festivals et cérémonies collectives rythment l’année. Ils fonctionnent comme des « balises » temporelles : on se souvient moins d’un jour précis que d’un rituel répété — Noël, le bal du lycée, la Fête de la musique, le feu d’artifice du 14 juillet.

Mais ces racines culturelles ne sont pas des puits transparents (tout comme l’Histoire avec son grand « H« ) : elles sont orientées, filtrées et souvent biaisées. Les récits familiaux privilégient les moments heureux, gomment les tensions et enjolivent les figures d’autorité. L’école fabrique une mémoire nationale sélective, où certaines voix sont amplifiées et d’autres réduites au silence. Les médias de masse accentuent ce biais en produisant des images « grand public », calibrées pour susciter émotion et consensus. Même les objets et les rituels festifs, en apparence innocents, transmettent des hiérarchies implicites : ce qui est commémoré et patrimonialisé prend valeur de norme, tandis que ce qui est oublié disparaît de l’horizon collectif. Autrement dit, la nostalgie collective repose moins sur un « vrai » passé que sur un passé scénarisé, reconstruit pour donner sens et cohésion au présent. C’est ce caractère construit et orienté qui explique à la fois la force et le danger de la nostalgie : elle peut inspirer une mémoire partagée, mais aussi figer des mythes ou exclure des vécus minoritaires. Et c’est dans ce cadre que je me suis développé moi-même, bon petit soldat des années 80, nourri aux mêmes contenus que n’importe qui de mon âge. Ce constat n’est pas seulement intime : il éclaire un mécanisme collectif. Plus une société change vite, plus elle mobilise la nostalgie comme point fixe, jusqu’à l’instrumentaliser politiquement ou commercialement.

IV. Les enjeux sociétaux du « c’était mieux avant »

Plus une société se transforme vite – technologies, normes, économie — plus l’incertitude augmente. J’y suis évidemment soumis personnellement même si j’entretiens également ce que l’on appelle la curiosité prospective ou l’optimisme exploratoire. Même si cela sous-entend des tensions accrues au niveau des ressources utilisées, je pense avoir un petit penchant néophile ce qui doit s’expliquer au fait que j’ai encore la capacité de m’adapter aux mutations de notre civilisation. Dans tous les cas, pour beaucoup, la nostalgie fournit un point fixe rassurant. Cela vient également nourrir ce que l’on appelle la mémoire collective.

Quand l’histoire se raconte en sépia

Les sociétés, comme les individus, ont une mémoire sélective : elles retiennent ce qui flatte leur identité (grandes réussites, culture populaire, figures héroïques) et effacent les aspects moins reluisants. « C’était mieux avant » sert à souder un groupe autour d’un récit commun — même si ce récit est partiel. Cela construit des mythes fondateurs ou des âges d’or qui renforcent l’identité nationale, régionale, générationnelle. Si je l’applique, par exemple, à mon pays d’origine, la Belgique, on voit que la mémoire collective met volontiers en avant les réussites et les symboles positifs — la bande dessinée (Tintin, Spirou), le surréalisme (Magritte), la gastronomie conviviale (bière, chocolat, frites), l’Europe de Bruxelles, le modèle de compromis « à la belge » — tout en minimisant ou oubliant d’autres aspects moins reluisants, comme les tensions communautaires et linguistiques, les héritages coloniaux ou les difficultés structurelles.

Le rétro au service du récit politique

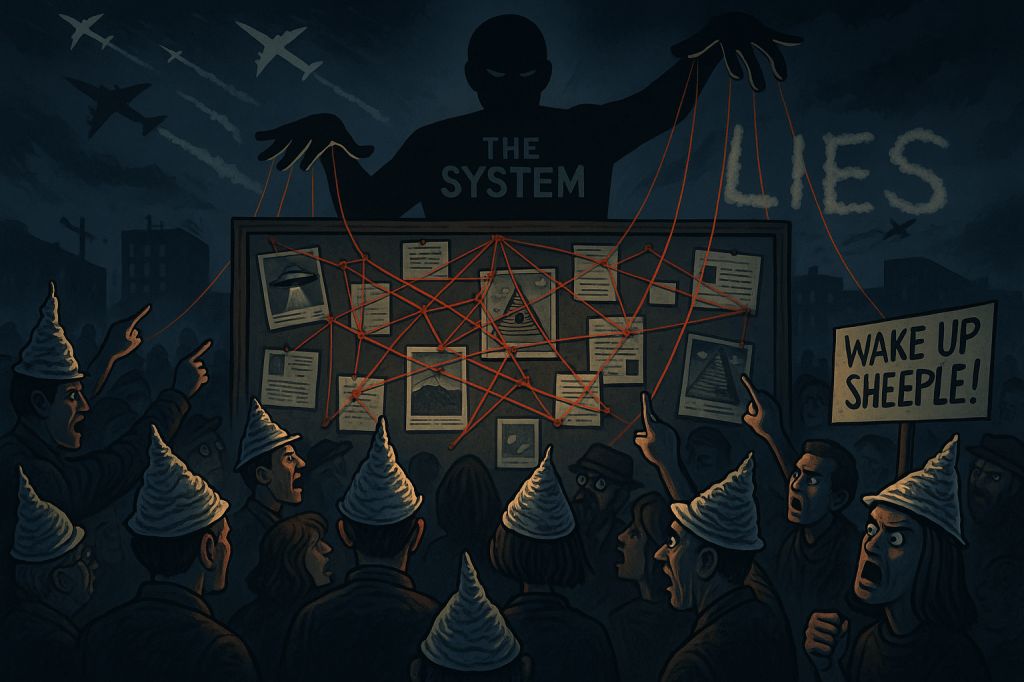

Dans la sphère publique, c’est sans doute la politique qui joue le plus sur la corde de la nostalgie. Elle en fait un levier particulièrement puissant : proposer un passé mythifié comme horizon d’avenir. L’idée est d’offrir un récit clair et rassurant dans un présent jugé trop complexe et anxiogène. Les discours et programmes s’appuient sur les biais cognitifs liés à la nostalgie et sur le vœu pieux d’un « retour » à une belle époque.

Plusieurs slogans emblématiques l’illustrent — le plus récent étant « Make America Great Again » — mais l’instrumentalisation va bien au-delà des mots : fêtes, musées, monuments, costumes traditionnels, revival de symboles nationaux… Tout concourt à renforcer la cohésion autour d’un récit nostalgique, en gommant les zones d’ombre et en simplifiant les fractures du passé. De la manipulation pure et simple.

Ce procédé est efficace : il apaise l’angoisse collective et donne l’impression d’un horizon simple et mobilisateur. Mais il est aussi profondément ambivalent : en figeant l’idéal dans le rétro, il délégitime l’évolution sociale, bloque le progrès, et peut servir de prétexte au maintien d’inégalités ou d’exclusions — puisque « le passé » qu’on veut restaurer n’était pas nécessairement plus juste.

Le passé comme produit dérivé

Et, plus que tout, la nostalgie n’est pas qu’une émotion mais un marché. Un marché particulièrement lucratif. C’est bien là où je me sens le plus concerné. Et moi, et bien d’autres de ma génération, tel un public idéal, chouchouté et entretenu : quadragénaires voire quinquagénaires au pouvoir d’achat globalement bien installé, mémoire affective riche et désir de retrouver ces repères. Je le sens moi-même : né en 1983, je suis pile dans la ligne de mire des rééditions 80’s, des concerts anniversaires, des reboots de séries ou encore les figurines Funko Pop (ces statuettes à grosses têtes) qui recyclent toutes les icônes de ma jeunesse. Tout cela n’est pas anodin : chaque objet, chaque packaging, chaque événement anniversaire est conçu pour réactiver un souvenir précis et déclencher une émotion familière.

La nostalgie devient ici un capital émotionnel exploité par le marketing. On ne vend pas seulement un produit, mais la promesse de retrouver un moment du passé : une ambiance, un logo, une musique, un geste. C’est précisément cette charge affective qui transforme le vintage en marché lucratif. Elle alimente le revival du vinyle (revenu au premier plan avec des ventes records depuis 2010) et même, dans une moindre mesure, celui des cassettes audio, plébiscitées par certains labels indépendants et collectionneurs. Cette économie exploite notre mémoire affective autant qu’elle l’entretient, jusqu’à transformer le passé en produit culturel et en valeur marchande.

V. Ouvrir la réflexion : habiter son présent

Comme pour bien des thèmes que je traite ici, je reste englué dans la nostalgie. Je me rends compte que, de tout ce que j’ai évoqué, je suis bien moins sensible à la propagande réactionnaire qu’au marketing qui exploite ce créneau et fait vibrer des millions de nostalgiques comme moi. La nostalgie est ambivalente : c’est à la fois une ressource émotionnelle et un terrain de manipulation commerciale. Elle me donne l’illusion que ce qui m’anime aujourd’hui me fournit des repères identitaires, comme si ma mémoire servait de boussole dans un monde qui change trop vite. Monde qui, paradoxalement, me convient dans sa grande globalité, puisque j’ai aussi ce fantasme de pouvoir toucher du doigt les futures avancées technologiques, d’être témoin des innovations à venir et des bascules qu’elles provoqueront.

En d’autres termes, je vis entre deux pôles : la tendresse pour ce qui m’a construit et la curiosité pour ce qui vient. Cet équilibre, parfois instable, est aussi un garde-fou : il me rappelle qu’on peut aimer son passé sans l’idéaliser et désirer l’avenir sans le fantasmer. Habiter son présent, c’est peut-être ça : se souvenir sans se figer, s’enthousiasmer sans s’aveugler. Et je dis cela, mais je sais qu’au fond, avec honnêteté, je suis bien moins éloigné de Proust que je ne le voudrais. J’aimerais — et c’est sans doute mon défaut — intellectualiser mon rapport à la nostalgie, en avoir le contrôle, le cartographier. Mais, quoi que je fasse, je n’arrive pas à le saisir pleinement : il est là, tapi entre mes souvenirs et mes désirs, présent mais diffus, comme une odeur ou une musique qu’on croit reconnaître sans jamais pouvoir la nommer tout à fait. Entre les deux, il y a le présent. Je donne l’impression de détourner le regard ; ce n’est pas tout à fait vrai — même s’il y a de ça. Mon présent se définit, à mon sens, entre ce qui a été et ce qui sera. Je terminerai par ceci (citation apocryphe) : c’est peut-être cela habiter son présent, sentir l’odeur d’un futur en train d’émerger, tout en reconnaissant le parfum des madeleines d’hier.

VI. Sources et ressources

Mémoire, nostalgie, historicité

- Svetlana Boym, « The Future of Nostalgia » (Basic Books, 2001). — Réflexive vs restauratrice.

- Maurice Halbwachs, « Les cadres sociaux de la mémoire » (1925) ; « La mémoire collective » (1950).

- François Hartog, « Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps » (Seuil, 2003).

- Paul Ricœur, « La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli » (Seuil, 2000).

Mécanismes cognitifs (distorsions & souvenirs)

- Terence R. Mitchell, Leigh Thompson, Edward Peterson & Randy Cronk (1997), « Temporal adjustments in the evaluation of events: The “rosy view” » — rosy retrospection/biais de positivité des souvenirs.

- Donald Redelmeier & Daniel Kahneman (1996), « Patients’ memories of painful medical treatments » — consolidation a posteriori.

- Karim Nader, Glenn E. Schafe & Joseph E. LeDoux (2000), Nature — reconsolidation (mémoires remaniées au rappel).

- Frederic C. Bartlett, Remembering (Cambridge, 1932) — schémas.

- Roger Schank & Robert Abelson, Scripts, Plans, Goals, and Understanding (1977) — scripts.

Charte de transparence IA

🧠 Idée : 100 %. Je porte toujours un regard chaleureux à ma jeunesse alors que je n’étais pas le plus épanoui des petits garçons. Pourtant, on fonctionne ça à enjoliver le passé.

📁 Structure : Avant d’explorer les mécanismes cognitifs (c’est là où je m’amuse le plus), j’ai voulu comprendre cette tentation du passé idéalisé. C’est ce qui a fait surgir la notion de nostalgie réflexive et restauratrice.

✍️ Rédaction : J’ai fourni l’introduction, la conclusion, les anecdotes et les versions initiales des différentes parties. L’IA m’a servi de relecteur-accélérateur.

🎨 Illustrations : Illustration à la une, image du train de nuit et du feu de camp proposées par l’IA. Autres illustrations provenant de couvertures d’ouvrages divers.

Intervention globale de l’IA estimée : 65 %

Laisser un commentaire