Bien avant l’ère des réseaux sociaux, l’attention était déjà une ressource convoitée. Aujourd’hui, elle est devenue le carburant central du numérique : notifications, vidéos en flux, scroll infini… Nos usages quotidiens montrent à quel point cette économie invisible structure nos vies, en transformant chaque seconde d’attention en marchandise. De son statut de marchandise finie, à son histoire, j’explore ses ressorts cognitifs, ses outils de captation modernes et je fais un détour dans le domaine de la culture.

- I. Une ressource rare devenue marchandise

- II. Aux origines : chronologie d’une captation progressive

- III. Les ressorts cognitifs et psychologiques

- IV. Les outils de captation : L’invisible pouvoir qui gouverne notre attention

- V. La culture sous le joug de l’attention

- VI. Les enjeux philosophiques et politiques

- VII. Vers une éthique de l’attention ?

- VIII. Sources et ressources pour aller plus loin

L’économie de l’attention est un sujet que j’ai déjà abordé en filigrane, parce qu’il me fascine autant qu’il m’effraie. Je me sens d’autant plus concerné que je suis très actif sur le plan culturel : j’alterne volontiers d’un contenu à l’autre, sans réel temps mort. Longtemps, j’ai réduit cette économie particulière à la seule sphère numérique (je l’ai découverte avec l’essai de Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge, 2019). Mais si l’on remonte le fil, ses prémices sont bien antérieures à Internet. Dès la presse des XVIIᵉ–XIXᵉ siècles, une bataille s’engage pour « attraper l’œil du lecteur ». Le XXᵉ siècle amplifie le phénomène : la radio et le cinéma ajoutent le sonore, la télévision transforme la publicité en spectacle de masse, le zapping pousse à redoubler d’ingéniosité.

Les années 2000–2010 déplacent la bataille : ciblage, mesure fine de l’attention, réseaux sociaux et, bientôt, smartphone avec notifications, scroll infini, binge-watching. Comme tout le monde, j’y suis soumis. Avec le temps, j’ai cherché à reprendre un peu de contrôle. Je ne suis pas sorti d’affaire ; mais en explorant cette économie, j’espère mieux choisir à qui je donne mon attention. Au fil de ce texte, je reviendrai sur le statut de l’attention comme ressource finie. Puis, j’examinerai les ressorts cognitifs qui permettent de capter si efficacement notre attention. Bien sûr, je dresserai un état des lieux des outils du numérique les plus présents (et parfois les plus perfides) dans nos usages quotidiens. Par choix personnel, je me focaliserai ensuite sur la culture, qui n’est pas exempte de logiques de captation. Enfin, je terminerai par une série de penseurs qui invitent à considérer l’attention non plus comme une ressource uniquement individuelle, mais comme un enjeu collectif et politique.

I. Une ressource rare devenue marchandise

Bien avant Internet et les réseaux sociaux, le prix Nobel d’économie américain Herbert Simon publie un texte prophétique intitulé » Designing Organizations for an Information-Rich World » (traduction indicative du titre : « Concevoir des organisations pour un monde riche en information« ). Il y formule une idée devenue célèbre : « Dans un monde riche en informations, l’abondance d’information signifie une pauvreté d’autre chose : une rareté de ce que l’information consomme. Ce que l’information consomme est assez évident : elle consomme l’attention de ses destinataires. Ainsi, une abondance d’information engendre une pauvreté d’attention. » Nous sommes alors en 1971, une époque où la télévision s’impose et où l’informatique naissante commence à générer des flux d’informations.

Ce que Simon mettait en lumière, c’est une mutation historique : pendant des siècles, la rareté portait sur les contenus eux-mêmes — rares, chers, difficiles à diffuser. Les manuscrits copiés à la main restaient l’apanage d’une élite et même après l’invention de l’imprimerie, la reproduction restait limitée : un tirage, c’est un nombre de pages fini. Avec le numérique, la logique s’inverse radicalement. Ce n’est plus le contenu qui manque, mais bien l’attention pour l’accueillir. Je le constatais récemment en parlant avec mon père de ma liseuse — une Kobo Sage de 32 Go. Le poids dérisoire des fichiers permet d’y stocker l’équivalent d’une bibliothèque colossale : entre 25 000 à 30 000 livres. Plus vertigineux encore : en 2022, on estimait que chaque minute, plus de 500 heures de vidéo étaient mises en ligne sur YouTube. Comment espérer suivre un tel déferlement ?

Quand les penseurs décryptent la captation

Simon n’est pas le seul à soulever ce paradoxe. Marshall McLuhan, théoricien canadien des médias, l’a formulé dès 1964 dans « Pour comprendre les médias ». Pour lui, au-delà du message, c’est le médium lui-même qui façonne notre perception et notre disponibilité mentale. On lui doit sa thèse phare : « le médium est le message ». La télévision, avec son flux continu d’images, préparait déjà la logique de captation que le numérique allait radicaliser. On peut aussi solliciter Guy Debord, philosophe, cinéaste et penseur politique français, sur notre question avec son « La société du spectacle » paru en 1967. Pour lui, les images deviennent une forme de domination. Le spectacle, disait-il, n’est pas un simple divertissement : il oriente et organise notre attention collective, en détournant nos regards vers des représentations qui servent des intérêts économiques et politiques. Enfin, Jonathan Crary, historien de l’art et de la culture américain, a montré comment notre époque tente de coloniser le temps lui-même. Dans son livre « 24/7: Le capitalisme à l’assaut du sommeil« , paru en 2014, il décrit une économie qui refuse toute pause. Pas de nuit, pas de hors connexion, pas même de sommeil. Pour lui, l’attention est aspirée sans répit, devenue une ressource exploitable en continu. Effrayant mais il n’a pas tort.

L’attention, une ressource pas si différente du charbon ou du pétrole

Par métaphore, on évoque le domaine de l’extractivisme : là où les sociétés industrielles creusaient la terre pour en extraire du charbon, du pétrole ou des métaux, les sociétés (aujourd’hui globalement numériques) exploitent nos esprits comme des gisements à ciel ouvert. Chaque seconde passée devant un écran, chaque clic ou chaque “vue” est un fragment d’attention transformé en ressource économique. Comme pour les ressources naturelles, cette logique s’accompagne d’une surexploitation. À force de sollicitations permanentes, nos capacités cognitives s’épuisent : burn-out attentionnel, fatigue mentale, saturation informationnelle deviennent les symptômes d’un système qui pompe sans relâche. La surabondance d’information agit comme une véritable pollution mentale, encombrant nos esprits au point d’altérer notre discernement et notre disponibilité. C’est pourquoi certains appellent aujourd’hui à une écologie de l’attention.

🌱 Focus : L’écologie de l’attention selon Yves Citton

Yves Citton (né en 1962) est un essayiste et universitaire français, professeur de littérature et de médias à l’Université Paris 8 et codirecteur de la revue Multitudes. Spécialiste des Lumières autant que des médias contemporains, il explore les manières dont nos sociétés organisent, exploitent ou protègent l’attention collective.

Dans Pour une écologie de l’attention (2014), il propose de considérer l’attention comme un bien commun fragile, au même titre que l’air ou l’eau. Là où la logique extractiviste épuise nos capacités cognitives, il invite à inventer des environnements protecteurs : ralentir, filtrer, choisir, cultiver un usage plus conscient de notre temps mental.

L’enjeu n’est pas seulement individuel (reprendre la main face aux sollicitations), mais aussi collectif : préserver la qualité de l’attention est une condition essentielle pour la démocratie et la vie en société. L’écologie de l’attention appelle ainsi à une responsabilité partagée : protéger nos esprits comme nous protégeons nos ressources naturelles.

Le “temps de cerveau disponible” comme point de bascule

Simon l’annonçait, Patrick Le Lay, qui a été PDG de TF1 de 1988 à 2007, l’a revendiqué avec son aveu de 2004. En France, c’était une révélation brutale : la télévision ne vendait pas des programmes, mais l’attention des téléspectateurs. Ailleurs dans le monde, le même constat s’est imposé sous d’autres formes. Google et Facebook se sont très tôt définis comme des entreprises publicitaires ; Netflix a pu déclarer que son véritable concurrent était… le sommeil ; et d’anciens dirigeants de Facebook ont reconnu que la plateforme avait été conçue pour exploiter nos vulnérabilités psychologiques afin de maximiser le temps passé à l’écran. Partout, la logique est la même : l’attention humaine n’est plus un effet secondaire de la consommation médiatique, elle en est devenue la marchandise centrale.

Et, même en le sachant, est-ce que ça nous arrête ?

Nous savons tous que les plateformes monétisent nos données ; mais plus insidieusement encore, elles monétisent notre attention. À titre personnel, j’ai limité drastiquement mes notifications et réduit ma présence sur les réseaux sociaux, lassé par leur vacuité et leurs bulles informationnelles. Et pourtant, chaque jour, je consacre encore trois à quatre heures au numérique — entre écriture, jeu vidéo, lectures et réflexes smartphone. Cette part minoritaire d’enrichissement intellectuel justifie, à mes yeux, le reste : un compromis fragile entre maîtrise et réflexe.

🔎 Données vs attention : le faux dilemme

Si la captation de l’attention précède largement l’ère numérique, c’est pourtant la revente de données personnelles qui a concentré l’indignation publique. Nous avons brandi le spectre du « vol » de nos données en oubliant qu’en parallèle, on nous « prélevait » déjà notre attention — une ressource encore plus rare et non renouvelable.

En pratique, nous avons nous-mêmes facilité ce système. Par paresse, lassitude ou sentiment d’impuissance, nous avons accepté sans les lire des contrats d’utilisation interminables. En un clic, nous avons offert nos données — et souvent notre attention — à des plateformes qui en ont fait leur matière première. Le consentement implicite est devenu la norme : cocher la case, passer à l’étape suivante, profiter de la gratuité.

La donnée se copie, se revend, se corrèle ; elle reste une trace exploitable dans le temps. L’attention, elle, est immédiatement consommée : chaque minute donnée est perdue pour toujours. À l’échelle économique, les données ne sont qu’un carburant supplémentaire pour affiner la captation de l’attention. C’est l’attention qui est le cœur du modèle — la donnée n’en est qu’un prolongement.

À choisir, préférerions-nous qu’on achète nos données ou qu’on loue notre regard ? La question est peut-être ailleurs : pourquoi avons-nous accepté si longtemps l’un et l’autre comme « normaux » ?

Ce flux continu est à la fois carburant et vide épuisant. La fatigue et le sentiment de dispersion qui en résultent correspondent à ce que les chercheurs appellent la « fatigue attentionnelle ». Mes micro-gestes en disent long : je consulte mon smartphone des dizaines de fois par jour, souvent sans raison précise.

II. Aux origines : chronologie d’une captation progressive

Je ne pensais pas devoir remonter aussi loin pour comprendre l’origine de cette économie. Quand j’ai découvert le concept, je l’associais d’abord à notre présent débordant de sollicitations. Pourtant, comme je l’évoquais en introduction, les premiers dispositifs eye-catching (accroche-regard) apparaissent dès la presse du XIXᵉ siècle : manchettes racoleuses — à base de crimes, scandales et faits divers — qui industrialisent le « regard capté ». Rien de très différent, au fond, de nos titres dits « putaclic » : susciter une curiosité immédiate, créer un manque artificiel d’information, forcer le clic. La mécanique est identique : attirer d’abord, informer ensuite — parfois très peu.

Mais c’est surtout la publicité qui, dès ses origines, impose la captation comme principe. J’ai un rapport compliqué avec elle : elle m’étouffe. Depuis des années, je fais tout pour l’éviter (radio coupée, versions premium… rien n’y fait). La publicité est l’archétype de l’accroche-regard : elle arrache un fragment d’écoute ou de regard, qu’on le veuille ou non. Laboratoire historique de la captation, elle a fourni au numérique ses stratégies les plus efficaces. Qu’elle soit parfois inventive ou belle ne change rien au fond : l’intention reste la même — orienter l’attention vers un produit, un service, une marque. Au niveau sonore, le jingle est sans doute l’essence de l’accroche-regard. En quelques notes simples et répétitives, il s’implante dans la mémoire auditive et associe automatiquement une marque à une émotion. C’est une petite capsule mnésique, l’équivalent pavlovien d’une signature sonore — et le véritable ancêtre de nos notifications modernes, qui poursuivent la même logique d’interruption et de captation instantanée.

De l’après-guerre jusque dans les années 1990, et même au seuil des années 2000, la télévision s’impose comme la reine du eye-catching. Pendant ces décennies dorées, elle domine sans partage la consommation culturelle et capte l’attention collective à une échelle jamais atteinte auparavant. C’est le média-roi, celui qui rythme les soirées familiales, qui structure les discussions du lendemain, qui façonne les imaginaires communs par ses séries, ses émissions et ses publicités omniprésentes. La télévision est alors plus qu’un simple support : elle devient le cœur battant de la vie sociale et culturelle, au point d’incarner le foyer lui-même. Cette sacro-sainte télévision, j’ai vécu à son contact une bonne partie de ma jeunesse. Pourtant, certaines personnes de mon entourage — mon père, ma belle-mère notamment — avaient fait le choix assumé de s’en passer. À l’époque, je pensais qu’ils se privaient, qu’ils manquaient une part de la grande conversation collective qui passait par l’écran. Aujourd’hui, après plus de quinze ans sans télévision traditionnelle, je comprends pleinement leur démarche. Ce que je prenais pour une absence était en réalité une autre manière de vivre : échapper aux flux imposés, aux publicités répétitives, aux rythmes collectifs dictés par la grille des programmes. Une forme de sobriété attentionnelle avant l’heure.

La première décennie des années 2000 marque l’émergence d’une économie de l’attention 2.0. L’attention n’est plus seulement captée par des contenus de masse : elle devient interactive, personnalisée, invisible. Avec Google Ads, Facebook ou YouTube, on croit utiliser un service gratuit ; en réalité, on « travaille » pour lui en l’alimentant en données. Au-delà du regard, ce sont chaque clic, recherche, interaction qui deviennent traçables, mesurables, monétisables. Puis arrive le smartphone (à partir de 2007) : Internet n’est plus un lieu que l’on visite, mais un environnement ubiquitaire qui nous suit en permanence. Optimisés pour le tactile, nourris par la géolocalisation et la logique des notifications, les réseaux transforment le téléphone en dispositif de captation permanent. Peu importe le contenu : l’objectif est de retenir le regard, provoquer du clic, de la rétention, du scroll — parce que l’attention se convertit en revenus.

L’IA et l’économie de l’attention : une logique réactive ?

Pour clore ce panorama, un mot de l’IA, la technologie des années 2020. À la différence des plateformes de flux, l’IA générative/conversationnelle (celle avec laquelle on dialogue) ne fait pas le premier pas : elle est réactive — elle répond quand on l’appelle. Une fois engagée, sa capacité à produire du contenu quasi infini peut toutefois devenir un outil de rétention. La différence, pour moi, est ailleurs : là où les plateformes consomment mon attention, l’IA me permet souvent de l’investir — transformer de l’information en idées, plans, textes. Je m’y perds parfois, certes, mais ce que j’en retire n’est pas un simple défilement : des propositions, des pistes, une attention transformée en production. C’est ainsi, en tout cas, que je le vis.

III. Les ressorts cognitifs et psychologiques

Comme je l’ai évoqué, j’ai découvert le concept d’économie de l’attention à travers l’essai La civilisation du poisson rouge. La métaphore du poisson rouge, à qui l’on prête une capacité d’attention réduite à huit seconde – quand celle des Millenials serait, elle, limitée à neuf ! – illustre de manière frappante notre propre concentration, minée par l’usage intensif des écrans — véritables point culminant de cette économie si singulière. Ce qui m’a marqué, c’est que son auteur, Bruno Patino, est aussi le président d’Arte, cet oasis intellectuel dans le paysage télévisuel franco-allemand. Il se place donc dans une position rare : à la fois observateur averti, praticien confronté aux logiques de l’attention et analyste lucide d’un monde en mutation, puisqu’il a dû composer avec ces mécanismes tout en cherchant à s’en affranchir. S’il s’était d’abord contenté de tirer la sonnette d’alarme avec l’image du poisson rouge (en 2019, donc), Patino a décidé d’enfoncer le clou en publiant une suite, Tempête dans le bocal (2022) dont j’ignorais l’existence jusqu’à l’écriture de ce propos. Cette fois, l’avertissement dépasse l’échelle individuelle pour prendre une dimension collective : ce qui relevait hier de l’épuisement de chacun devient aujourd’hui une menace pour la société entière. C’est sur ce nouvel état des lieux que je vais désormais m’arrêter.

Au cœur de nos usages numériques, deux moteurs dominent : le biais de nouveauté et le biais de rareté. Le premier nous pousse à chercher du neuf : flux en continu, scroll infini, recommandations sans fin. Le second court-circuite notre élan en rendant certains contenus éphémères (stories, offres flash). Il se traduit psychologiquement par le FOMO (Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose). Ironie du FOMO, comme le note Bruno Patino : il porte la plupart du temps sur des objets futiles (micro-contenus, interactions dopées à la dopamine, infos redondantes). Je ne m’en exclue pas : lucide mais pris dedans, j’ai fini par éprouver une vraie déception face à ces mécaniques.

À cela s’ajoute l’aversion à la perte (Daniel Kahneman & Amos Tversky) : perdre nous fait plus mal que gagner ne nous fait plaisir. Nous redoutons donc la « perte » — sociale, informationnelle, parfois économique — même quand l’objet perdu est trivial. Le va-et-vient nouveauté/rareté entretient ainsi un engagement quasi compulsif. D’autres biais se greffent comme un besoin de validation sociale (anthropologique) qui nourrit une anxiété numérique — la peur du silence social — et encourage à publier davantage, donc à rester plus longtemps exposé aux dispositifs de captation, le biais de confirmation (chercher ce qui renforce nos croyances), l’effet de popularité (bandwagon effect) : nous accordons ainsi plus de valeur à ce qui est perçu comme populaire. Sur les réseaux, une vidéo virale attire encore plus d’attention, alimente les tendances et crée une boucle auto-renforcée. Même hors réseaux, ce réflexe persiste : à usage équivalent, je privilégie sur Amazon l’objet aux meilleures notes — preuve que la popularité façonne la crédibilité perçue. Sur les réseaux, ce biais nous fait parfois confondre mise en lumière et qualité.

Le numérique : forme ultime de captation d’attention

Les algorithmes sont les moteurs de l’économie de l’attention. Ces derniers décident quels contenus s’afficheront en priorité sur votre fil. L’objectif n’étant pas d’informer… ni même de nous divertir mais de maximiser le temps passé et l’interaction. D’une certaine manière, je dirais que le numérique a obtenu l’hégémonie de cette économie de l’attention. Quand on part du début de l’histoire de cette économie, on se rend compte qu’on est arrivé à un niveau tel que nos moindres respirations sont pesées, mesurées, traduites, en temps réel, permettant ainsi d’adapter le contenu instantanément pour maximum cette denrée qu’est l’attention. Alors que la presse mais aussi la radio et la télévision essayait déjà de nous charmer, le numérique a, en plus, cette faculté (préoccupante ?) d’être omniprésente. Le numérique est d’ailleurs encore plus insidieux puisqu’il vient remplacer le temps que l’on passait à écouter la radio ou à regarder la télévision. Déjà parce que, vous l’aurez compris, l’attention est limitée, d’une part, et que le numérique est tellement riche en propositions qu’il remplace aisément les anciens medias, d’autre part. On peut dire qu’il possède un effet totalisant, devenant l’infrastructure des autres médias. Le tout est pensé via une discipline centrale que l’on nomme le « retention engineering« .

Anatomie d’une science de la captation numérique

Le retention engineering se place au croisement de plusieurs disciplines :

Psychologie comportementale

On retrouve deux idées phares que beaucoup de gens connaissent mais qui sont capitales. On a, d’un côté, les réflexes conditionnés conceptualisés par le physiologiste et médecin russe Ivan Pavlov – l‘image du chien bavant au son d’une cloche est particulièrement caractéristique -, et, de l’autre, le travail du psychologue américain Burrhus Frederic Skinner avec son conditionnement dit opérant. Ce dernier est assez passionnant car il introduit le fait que les comportements peuvent être modulés par leurs conséquences, on parle d’ailleurs de renforcement quand un comportement est suivi d’une récompense, mais aussi, et surtout, de sa variante dite « intermittente« . C’est-à-dire quand la récompense arrive… mais de façon aléatoire créant un niveau de dépendance accru. On retrouve cela dans les célèbres machines à sous… et dans le numérique notamment au travers du scroll infini, des notifications ou encore des likes. Je reviendrai sur tout cela plus loin.

Design persuasif

Le design persuasif, lui, a été théorisé par Brian Jeffrey Fogg où il émet l’idée d’une ergonomie pensée telle qu’elle oriente le comportement de l’utilisateur sans qu’il en ait conscience. Le bonhomme a créé un modèle, intitulé « Fogg Behavior Mode » basé sur un triptyque d’éléments que voici (avec exemples) :

- Motivation -> soit le désir d’agir (plaisir, reconnaissance, peur de manquer) qui peut être dans la réalité la simple envie de rester en contact ;

- Ability -> soit la facilité d’action (avec en ligne de mire, et c’est le fil rouge du numérique d’aujourd’hui, la réduction des frictions) que l’on peut traduire par un bouton « like » toujours visible où un seul clic suffit pour l’activer ;

- Et trigger -> soit le déclencheur (notification, bouton, vibration) que l’on peut traduire dans notre exemple par la notification « quelqu’un a aimé votre photo«

Le design persuasif est diffus dans notre quotidien mais pourtant omniprésent dans nos usages. Il exploite pleinement nos biais cognitifs (curiosité, peur du manque, recherche sociale) et transforme une interaction anodine en boucle addictive. Le vrai problème, ce n’est pas tant l’existence du design persuasif — après tout, on peut admirer son efficacité technique, son raffinement presque artistique -, c’est que la majorité des gens l’ignore. Nous croyons naviguer librement, cliquer par choix, scroller par envie, alors que chaque geste a été anticipé, calibré et orienté. Et cette méconnaissance a des effets bien au-delà de notre rapport aux plateformes : elle conditionne aujourd’hui notre manière même d’être en relation avec les autres. Répondre plus vite parce qu’une notification s’affiche ou liker machinalement pour maintenir un lien… autant de comportements dictés par un design invisible qui façonne nos interactions humaines aussi sûrement qu’il structure nos usages numériques.

Marketing digital

Le troisième pilier du retention engineering est le marketing digital, qui apporte la logique de mesure et de rentabilité. Là où la psychologie fournit les mécanismes, et le design l’interface, le marketing fixe les objectifs économiques. Chaque clic, chaque minute, chaque retour est comptabilisé. On parle ici de rétention (combien d’utilisateurs reviennent chaque jour), d’engagement (likes, partages, commentaires) ou encore de LTV – Lifetime Value (combien un utilisateur rapporte au cours de sa “vie” numérique). Le marketing digital transforme ainsi notre attention en ressource exploitable. C’est lui qui impose les outils de suivi et d’optimisation comme le « A/B testing » qui permet d’identifier la version la plus addictive d’une interface, les notifications personnalisées pour relancer ceux qui décrochent et bien évidemment la gamification (badges, scores, trophées) pour maintenir l’activité. Autrement dit, le marketing digital est la couche qui ferme la boucle : la psychologie explique pourquoi nous restons, le design fait en sorte que nous restions, et le marketing se charge de monétiser ce temps de présence en publicité ciblée, en abonnements prolongés, en achats intégrés. C’est l’art de transformer l’humain en chiffre et l’attention en revenu.

Les poids lourds de la captation

Enfin, l’hégémonie du numérique s’explique aussi par sa dimension d’économie mondialisée. En faisant un état des lieux à un moment T (nous sommes en septembre 2025 à l’écriture de ces ligne), je voulais voir un peu les challengers du moment. Prenons la métaphore de matchs de box, c’est parti :

🥇

META

Roi des infrastructures – le boxeur massif qui tient le ring par son poids – avec :

Avec un revenu de 2024 estimé à 164,5 milliards de dollars dont 97 % via la publicité, Meta reste l’infrastructure mondial du social avec un poids colossal, une omniprésence (multi-plateforme) et une rente publicitaire très importante.

🥈

TIKTOK

Roi de l’attention individuelle – le boxeur explosif qui met KO en quelques secondes – avec environ 1,2 milliard d’utilisateurs quotidiens, un temps moyen passés par jour de 95 minutes, soit un total (en millions de minutes) d’environ 114 000… En 2024, estimation, TikTok serait à environ 20 milliards de dollars. TikTok n’a pas le volume total de Meta, mais il est le roi de l’intensité, celui qui capte le plus d’attention par individu.

🥉

Google/YouTube

Roi de la longévité – le boxeur d’endurance, toujours debout, incontournable sur la vidéo longue et la recherche – avec :

Google/YouTube est le boxeur endurant : il ne met pas KO en une seconde comme TikTok, mais il reste indispensable et durable. Avec, fait notable, Google Search restant le moteur de recherche ultime avec une part de marché estimée encore aujourd’hui à plus de 90 %.

IV. Les outils de captation : L’invisible pouvoir qui gouverne notre attention

Vers l’infini et au-delà…

Le plus connu est sans doute le scroll infini, né sur les réseaux sociaux puis diffusé partout. Il combine ajustements techniques (chargement continu) et leviers psychologiques (récompense variable) pour masquer l’attente et maximiser l’engagement. Et je m’interroge : quand mettre fin à ce qui n’a pas de fin ? Au-delà d’un certain seuil de fatigue — une surcharge cognitive — notre cerveau décide plus difficilement entre continuer ou arrêter de scroller. L’attrait s’émousse, l’utilité perçue chute… jusqu’à ce qu’un stimulus externe (notification, message, quelqu’un qui nous parle) coupe le flux. Comme beaucoup d’outils de captation, le scroll infini m’épuise vite ; il laisse presque toujours une impression de vacuité.

Quand on vient vous chercher malgré vous…

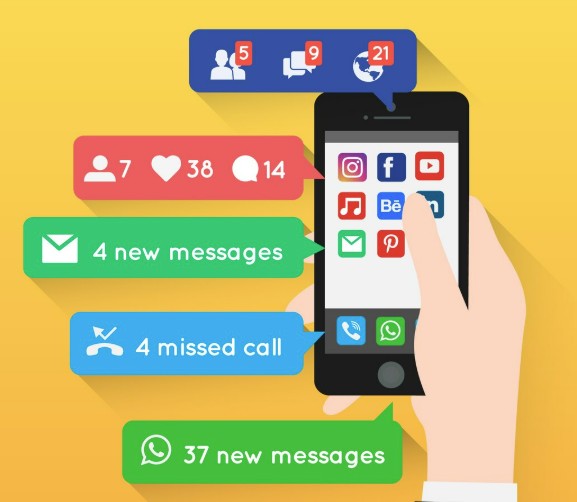

Autre diablerie : les notifications push. Le scroll vous fait avancer sur un tapis roulant ; la notification, elle, vient vous chercher où que vous soyez. Intrusion directe, conçue pour exploiter l’incertitude ou le manque, elle ne laisse jamais vraiment respirer. De la simple vibration au son strident, tout nourrit un FOMO insatiable. Comme je le disais, j’ai travaillé ce point en réduisant au minimum ce qui m’interrompt : mails, SMS, deux ou trois messageries. Rien de plus. Le reste est hors champ et persona non grata. L’idée n’est pas d’ignorer, mais de ne pas subir leur rythme : décider quand je veux être dérangé, et non l’inverse. Petite victoire, vraie autonomie.

La quête de dopamine dans le monde numérique

Tout est là : générer cette fameuse molécule du plaisir qu’est la dopamine. Le scroll infini s’y inscrit tout à fait tout comme les notifications. Tout est question de gratification immédiate qui alimente des cycles de récompenses dans notre cerveau. Je vais essayer de faire un tour d’horizon des autres éléments omniprésents qui sont là pour nous garder le plus possible au même endroit. J’en parlais plus haut, les réseaux sociaux surfent sur ce besoin ancré de reconnaissance sociale. Un panel d’actions ont été développés et enrichis à ce effet, du like au partage en passant par le commentaire ou l’identification d’une personne. Et n’étant que sur Facebook, actif par intermittence et juste inscrit sur Twitter/X et Instagram, il y a quelques outils que j’ignorais jusqu’ici. J’ai appris que l’on retrouve le même principe de gamification – qui donne une forme ludique – que dans certains jeux mobiles, où des récompenses sont accordées pour une utilisation continue et quotidienne. Par exemple, ouvrir l’application chaque jour peut débloquer des points, des badges, des streaks – ou « série », utilisée sur Snapchat, un compteur avec symbole associé valorise l’accomplissement – ou des niveaux supplémentaires, renforçant ainsi la motivation à revenir régulièrement et transformant l’usage quotidien en une routine gratifiante et addictive. On retrouve ce principe aussi sur certains applicatifs d’apprentissage comme Duolingo pour apprendre des langues.

On peut également évoquer les chiffres rouges qui apparaissent à côté de l’icône d’une application sur l’écran d’accueil. Au niveau des mécanismes psychologiques, la couleur n’est pas anodine : le rouge attire naturellement l’attention, donne un côté urgent et le chiffre qui s’y affiche alimente le syndrome du FOMO. On peut aussi parler de cette pratique désormais courante mais parfois agaçante qu’est l’autoplay, la lecture automatique des contenus vidéo. Sur Facebook, par exemple, le flux vidéo est quasi interminable, certaines vidéos pouvant être à la fois hypnotisantes et insupportables. Parmi celles-ci, on retrouve les fameuses vidéos “satisfaisantes”, où l’on observe des actions ou des processus parfaitement organisés, réguliers ou symétriques. Cela peut s’ajouter à celles d’animaux trop mignons aux astuces de bricolage qui – c’est la promesse – changent la vie. Ces contenus exploitent notre cerveau en quête d’ordre, de fluidité, d’esthétique ou générant un sentiment d’optimisation pratique, générant un plaisir visuel immédiat et maintenant l’attention sur la plateforme. Je clos ce passage par un mécanisme presque aussi caractéristique que symbolique : c’est ce que l’on appelle, en français, et c’est très disgracieux, le « putaclic » (en anglais, on dit « clickbait« , appât à clics). Toutes une série de titrage pour attirer notre regard et pousser à cliquer. Cela va de la question provocatrice (« Saviez-vous que vous faites cette erreur tous les jours ?« ), l’implicite social/FOMO (“Tout le monde parle de cette astuce, et vous ?”) ou encore la curiosité extrême (« Vous ne devinerez jamais ce qui s’est passé ensuite !”). Encore une fois, et on se rend compte de la récurrence : le contenu de ces articles ou sujets-appâts est généralement une déception absolue. Et c’est là le revers pervers de cette économie de l’attention : l’infrastructure et l’obsession de retenir l’attention priment presque toujours sur la qualité ou la valeur du contenu.

V. La culture sous le joug de l’attention

Ailleurs que sur les réseaux sociaux, le même principe prévaut : maximiser l’engagement pour convertir l’attention en revenu. Les plateformes de streaming (Netflix, Disney+, Prime Video) réactivent un ressort narratif ancien — le cliffhanger, hérité du feuilleton du XIXᵉ siècle puis de la télévision — et l’intègrent à la mécanique de l’économie de l’attention. Ce dispositif, qui suspend l’intrigue au point de tension maximale, visait jadis à fidéliser le public ; aujourd’hui, il alimente le binge-watching, l’enchaînement compulsif d’épisodes jusqu’à la saturation, au point de déconnecter du réel. L’autoplay, la lecture automatique, accentue ce vertige, étouffe le temps de décision, et certains accélèrent même la lecture — ×2 ou ×3 — comme si la culture n’était plus qu’un flux à ingérer le plus vite possible.

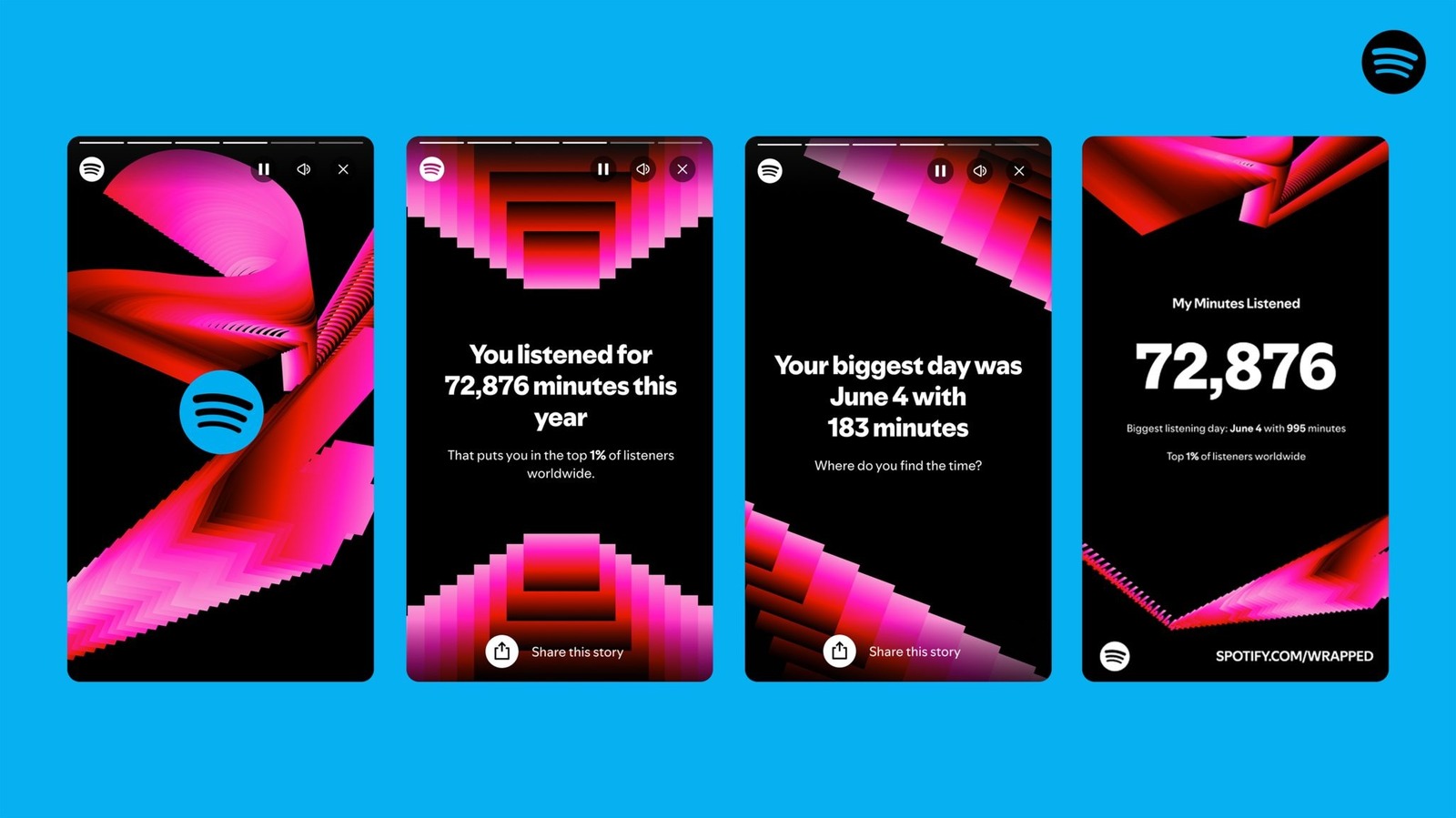

La même logique s’étend à l’écoute : binge-listening de podcasts, livres audio, musique… Les playlists infinies enchaînent automatiquement des morceaux proches et suppriment le moment du choix. J’avoue être partagé : c’est d’une praticité redoutable (surtout en fond sonore), mais c’est aussi une captation subtile qui nous retient sans qu’on s’en aperçoive. Toutes les plateformes n’adoptent pas la même philosophie : Spotify, YouTube Music ou Deezer misent sur la continuité ; Bandcamp ou Qobuz défendent encore l’album comme œuvre finie, qu’on choisit et qu’on arrête. Deux visions de la culture : flux sans fin vs expérience délimitée. Et puis il y a la récapitulation annuelle initiée par Spotify dès 2015, le « Spotify Wrapped » ou comment afficher votre temps de captation noir sur blanc :

🔎 Focus : Spotify Wrapped, la gamification de l’écoute

Lancé en 2015 par Spotify, le fameux Wrapped a inauguré une nouvelle manière de mettre en récit notre attention. Je me rappelle d’ailleurs de mon premier récap’ comme si c’était hier. Chaque fin d’année, la plateforme propose à ses utilisateurs un récapitulatif personnalisé de leur activité : nombre de minutes écoutées, artistes préférés (en 2015, pour moi, c’était David Bowie), genres dominants, titres les plus joués.

Derrière son habillage festif et coloré, ce bilan n’est rien d’autre qu’un palmarès de captation sur douze mois. Toute l’attention investie se trouve mesurée, quantifiée, transformée en trophée personnel.

Le dispositif est doublement efficace : il flatte l’individu en lui donnant l’impression de mieux se connaître, et il alimente une dynamique sociale en incitant au partage sur les réseaux. L’attention n’est pas seulement captée : elle est célébrée, gamifiée, et réinjectée dans le cycle de captation pour l’année suivante.

Les univers narratifs et l’effet de collection

En restant dans le domaine de la culture — ici clairement de masse —, la sérialisation et les univers étendus constituent un autre ressort majeur de captation. L’économie de l’attention pousse à créer des récits sans fin, de véritables mondes tentaculaires qui deviennent autant de prisons culturelles. On pense naturellement — et j’en suis un client de premier ordre — à Star Wars, Harry Potter, Marvel et consorts. Ce modèle, souvent désigné par le terme de narrative universes, repose sur une déclinaison infinie d’un univers à émotions fortes : chaque film, série, roman ou spin-off se présente comme une pièce d’un puzzle plus vaste. L’attention n’est plus mobilisée seulement par le plaisir de l’œuvre isolée, mais par l’effet de collection : le besoin de compléter, de tout voir, tout lire, pour ne rien “rater” – d’avoir la fierté de dire « je suis à jour !« . À cela s’ajoute une dimension sociale redoutable : le FOMO (Fear of Missing Out), la peur du spoil/divulgâchage et, plus largement, la peur de ne pas être dans la tendance. Une fois happé, on n’est plus simple spectateur, mais consommateur captif d’un univers sans fin, où chaque nouvelle sortie est à la fois une promesse et une injonction implicite à rester dans la boucle.

Et le plus troublant, c’est que je ne parle pas d’un piège abstrait. J’y suis moi-même englué jusqu’au cou. Je le sais, je le vois, et pourtant je continue à attendre avec une fébrilité intacte la prochaine sortie Marvel ou la nouvelle série Star Wars. Reconnaître la mécanique ne suffit pas toujours à s’en libérer : la captation culturelle agit comme une force gravitationnelle, invisible mais implacable. Et c’est peut-être là sa plus grande puissance : plus que jamais, elle touche à l’affect pur. Ces univers prolongent des émotions fondatrices — émerveillement, nostalgie, héroïsme — et les réactivent à chaque nouvel opus. Ce n’est pas seulement de l’attention qu’on retient, c’est une part intime de soi que l’on convoque, celle qui a vibré devant un sabre laser ou qui a grandi avec un héros de papier.

Le temps happé par le jeu

Le jeu vidéo est sans nul doute le médium le plus puissant en matière de captation de l’attention. Mais cela va plus loin : tout ce qui est ludique s’inscrit désormais dans cette logique, en intégrant une guirlande de mécanismes addictifs — points, récompenses, classements, défis, progression. Ces mécaniques exploitent notre tendance naturelle à chercher le gain, la complétion, le sentiment d’accomplissement. Elles fonctionnent comme des boucles de gratification, petites victoires qui relancent sans cesse l’envie de continuer. L’un des modèles économiques du jeu vidéo, le fameux free-to-play et toutes ses variantes, est conçu dans sa globalité pour conserver l’attention, et à terme les finances, du joueur.

À titre personnel, je joue beaucoup. Mais uniquement en solo, dans des jeux essentiellement narratifs, parfois avec une dimension contemplative. Jusqu’ici, je n’avais jamais vraiment creusé la raison pour laquelle le jeu vidéo avait un tel impact à la fois sur l’attention et sur la perception du temps. Les deux sont finalement étroitement liés. On peut évoquer ici le concept de flow de Mihály Csíkszentmihályi (1934–2021), psychologue hongrois-américain et l’un des grands chercheurs en psychologie positive. Le flow, dans ce cas, désigne une expérience optimale où l’on est totalement absorbé par une activité. Il survient quand il existe un équilibre entre la difficulté de la tâche et nos compétences : assez difficile pour stimuler, pas trop pour décourager. Dans cet état, la perception du temps se modifie — on « perd » la notion des heures —, l’attention est entièrement mobilisée et l’on ressent une forme de plaisir intense et concentré. On retrouve cet état dans le jeu vidéo, quand une narration bien menée ou une mécanique de gameplay parfaitement calibrée nous aspire sans qu’on s’en rende compte. Il s’agit d’une captation totale, mais qui n’est pas forcément aliénante : c’est un état où l’on donne tout son esprit à une tâche choisie, et où l’on en retire une intensité qu’aucune distraction superficielle ne saurait égaler. A cet état de flow vient s’ajouter l’interaction dans la narration, ce sentiment d’être l’acteur de l’histoire, ce que j’aime d’ailleurs le plus dans la pratique. On peut dire ainsi que le jeu vidéo est un sacré moteur cognitif, qui ne repose pas forcément ni uniquement sur la manipulation commerciale, mais avant tout sur des dynamiques psychologiques profondes.

🧐 Point de vue: La culture, entre libération et capture ?

Je nourris une véritable ambivalence vis-à-vis de la place attentionnelle que réclament aujourd’hui les propositions culturelles. J’adore la culture dans sa pluralité et son aspect polymorphe, avec sa capacité à décupler les émotions, à nous faire grandir et à révéler ce que l’humain a de plus beau. Mais la profusion actuelle m’interpelle. J’ai parfois la crainte qu’elle ne soit pas uniquement là pour nous émouvoir ou nous permettre de nous sentir vivants, mais aussi pour occuper l’espace mental, détourner, discipliner.

Cette inquiétude n’est pas nouvelle. Dès les années 1940, Max Horkheimer et Theodor W. Adorno, dans « La Dialectique de la raison », forgent la notion d’industrie culturelle » pour désigner la production de masse des biens culturels dans les sociétés capitalistes avancées. Ils y voient déjà un mécanisme qui, au lieu d’émanciper, diffuse un imaginaire stabilisant l’ordre social, entretient la passivité et rend les individus adaptables au système. Leur intuition semble presque prophétique : la culture du XXIᵉ siècle a poussé le curseur aussi loin que possible, avec des flux permanents, dans chaque poche, et des algorithmes calibrés pour capter notre attention. Certes, il subsiste des niches créatives et autonomes, mais elles paraissent de plus en plus marginales face à cette infrastructure culturelle devenue quasi totale.

À côté de cette vision d’une culture qui endort et aligne les esprits, on retrouve évidemment la métaphore du panem et circenses — le «pain et les jeux» — par laquelle, déjà à l’époque de la Rome antique, on offrait des spectacles à la population pour éviter les révoltes. Depuis toujours, culture et divertissement servent à capter l’attention et à contenir les tensions sociales. Bien sûr, loin de moi l’idée de fustiger la culture ; sans elle je ne serais qu’une coquille vide… mais on peut aussi penser qu’une heure consacrée à des contenus culturels est une heure où l’on ne réfléchit pas activement, où l’on ne cherche pas à remettre en doute ou en cause le système établi.

Cette tension a été analysée par de nombreux penseurs. J’ai déjà évoqué plus haut dans ce texte Guy Debord et sa « Société du spectacle », qui montre comment tout devient représentation et comment l’événement réel se dissout dans son image. Neil Postman, spécialisé dans les sciences de l’éducation et la communication, dans « Se distraire à en mourir », critique une société qui transforme tout — y compris l’information politique — en divertissement. Le linguiste et philosophe Noam Chomsky et l’économiste et analyste des médias américains Edward Herman, dans « La fabrication du consentement », décrivent le rôle des médias dans l’orientation de l’opinion et la fabrication du consentement. Et, enfin, Edward Bernays, considéré comme le « père des relations publiques » et accessoirement neveu de Freud, dans « Propaganda », dévoile comment culture et communication peuvent servir d’ingénierie du consentement.

Le chapitre suivant va prolonger le fil rouge de ma propre perplexité oscillant entre le plaisir (présume) de l’attention captée et les limite que cela représentent sur le plan philosophique et politique.

VI. Les enjeux philosophiques et politiques

Un pas de côté permet d’élargir encore la question de l’économie de l’attention. La sociologue américaine Shoshana Zuboff, dans son ouvrage « L’Âge du capitalisme de surveillance« , montre que l’attention n’est plus seulement un bien capté mais une ressource pleinement exploitée à l’échelle industrielle pour produire des prédictions et orienter nos comportements (ce que nous allons acheter, pour qui nous allons voter, ce que nous allons regarder ou lire…). Ce n’est plus seulement une question d’hygiène personnelle, mais un enjeu démocratique majeur. L’attention passe ainsi du bien individuel au bien commun, avec ses enjeux de régulation, de droits et de contre-pouvoirs. Cela rejoint ce que je disais dans mon précédent encart sur le risque d’un siphonage de l’attention, avec des flux calibrés pour l’émotion et la distraction, au détriment d’un débat public qui se fragilise et où les citoyens deviennent plus manipulables.

Je peux aussi revenir au travail d’Yves Citton, évoqué plus haut, via son livre « Pour une écologie de l’attention« . Jusque là, le mot « écologie » a pu vous faire tiquer. Et c’est bien d’écologie qu’il s’agit puisqu’il évoque dans son livre tout un vocabulaire associé comme « extraction« , « protection » ou « régénération« . Pour lui, il est impossible de gérer seul son attention si tout l’environnement est toxique. L’attention prend les apparences d’une réelle vertu et, à son tour, et sur ce point, il rejoint donc Zuboff, devient politique avec la même crainte. Citton va jusqu’à formuler le vœux d’un nouveau contrat social : une écologie de l’attention où nos esprits seraient protégés comme nous avons appris à protéger l’air que nous respirons et l’air que nous buvons. Ce vœu est loin d’être pieux : il a ouvert un champ critique et inspiré nombre d’initiatives pédagogiques, associatives ou législatives. Mais il reste encore largement à traduire en décisions concrètes et contraignantes pour que l’attention devienne réellement un bien commun protégé.

Si Zuboff évoque un système qui capte et modèle l’attention et si Citton appelle à une écologie de l’attention, Byung-Chul Han, philosophe et essayiste germano-coréen, lui, a diagnostiqué les effets subjectifs de cette captation. Dans son livre « La Société de la fatigue » il explique que nous intériorisons la captation et devenons notre propre tyran attentionnel, en établissant comme norme l’hyperstimulation. Cette norme serait la norme de l’hyperconnexion, du multitâche, des notifications… nous devenons, dit-il, nos propres surveillants. Plus besoin de maître extérieur, nous nous épuisons nous-mêmes en cherchant à optimiser et à profiter de chaque instant. Il introduit l’idée d’un burn-out attentionnel.

VII. Vers une éthique de l’attention ?

Comme toujours après un état des lieux de ce genre, il ne suffit pas de décréter qu’il faut s’en dépêtrer coûte que coûte. La question de l’attention ne se résout pas par injonction : elle demande une lucidité et une pratique quotidiennes. De tous les sujets que j’ai déjà évoqués sur ce blog, celui de la captation attentionnelle est sans doute celui que j’analyse le plus simultanément de l’intérieur et de l’extérieur : de l’intérieur, avec mon moi prisonnier, enchevêtré, assoiffé d’expériences sensorielles, de vies par procuration, accro à la dopamine ; de l’extérieur, où je nous vois tous, collectivement, presque anesthésiés, le regard orienté dans une direction presque imposée — un état dont se satisfont volontiers les grandes entreprises et les puissances économiques, trop heureuses de nous savoir ainsi captés et détournés des décisions réellement importantes. Entre ces deux pôles — subjectif et collectif — se joue la possibilité d’une véritable éthique de l’attention : non pas une ascèse triste (c’est, à mon avis, voué à l’échec), mais une manière plus consciente, plus souveraine, d’habiter la profusion culturelle et numérique sans se laisser entièrement absorber par elle. Si vous avez parcouru ce texte, vous avez peut-être découvert cette perspective de l’attention comme ressource finie. Il est primordial de reconnaître que l’attention a toujours une valeur politique et économique : chaque clic ou vue devient une donnée. Je suis loin d’être un modèle.

Comme je l’ai expliqué, j’ai décidé de reprendre un peu la main et cela s’est traduit par un paramétrage strict des notifications. C’est déjà un gros pan des mécanismes modernes de captation, mais ce n’est sans doute pas suffisant. Mais à vrai dire, je me retrouve globalement dans l’idée de Byung-Chul Hal et l’hyperstimulation : je n’aime pas m’ennuyer. Peut-être (sûrement !) le système m’a-t-il façonné ainsi — à remplir chaque interstice, à occuper chaque silence -, toujours est-il que j’ai donc tendance à les saturer de musique, de podcasts, de lectures, comme pour conjurer le vide et l’impression de perdre du temps. Et cela se marque davantage sur les temps de voyage que j’ai du mal à supporter l’âge aidant. Cette stratégie m’offre certes des découvertes et des émotions, mais elle me rappelle aussi à quel point l’ennui est devenu rare, et combien il pourrait être, paradoxalement, une ressource à réhabiliter dans une éthique de l’attention. Je vous propose de terminer ce texte avec une mise en avant de ce à quoi ou à qui j’ai accepté d’offrir mon attention avec le temps :

🎯 À qui je choisis de donner mon attention

Plus j’avance, plus je mesure que mon attention est une ressource finie et précieuse. Je l’ai longtemps dispersée sans y penser ; aujourd’hui, je tente d’en faire moi aussi une écologie personnelle. Cela ne veut pas dire me couper du monde, mais choisir à qui et à quoi j’ouvre mes oreilles et mes yeux.

Côté réseaux sociaux, mon usage est volontairement minimal : Facebook reste mon seul point de contact (et Messenger pour la famille et les amis) — un flux réduit pour maintenir le lien humain sans m’enliser dans l’infini scroll.

À l’inverse, je privilégie ce qui nourrit et m’élève : France Culture en priorité (et parfois France Musique) pour ses programmes sans publicité, exigeants et souvent inattendus ; Arte pour son exigence éditoriale ; et l’IA, que je préfère mille fois aux réseaux sociaux, car elle catalyse mes recherches et nourrit mes projets d’écriture plutôt que de me disperser. Mon blog me sert de boussole : il m’aide à cadrer mes questions et à éviter le papillonnage.

Je me demande toujours ce que ça me fait : suis-je en train de « consommer » ce qui capte mon attention en mode zombie ou est-ce que ce contenu me touche, me retourne, m’éclaire ? C’est mon critère décisif : je ne veux pas simplement remplir du temps, mais vivre une expérience qui en vaut la peine.

Cela ne m’empêche pas d’aimer les jeux vidéo ou l’animation japonaise, qui m’offrent un autre type de présence et d’émotion, et surtout d’accès à la beauté et à l’esthétique créative. Mais là aussi, j’essaie de rester lucide : chaque heure investie est une heure que je ne passerai pas ailleurs. Choisir, c’est renoncer, dit-on, mais c’est aussi se respecter.

Je reste conscient que mon blog lui-même attire l’attention d’autrui. Même si je cherche à proposer des contenus exigeants et sincères, il n’échappe pas aux dynamiques de captation propres au web : titres, visuels, mises en avant. Cette réflexivité fait partie de mon éthique de l’attention : assumer que chaque création, même bien intentionnée, capte du temps et de l’énergie chez l’autre.

Cette vigilance n’a rien d’ascétique. Elle vise simplement à garder la main, à investir mon attention plutôt qu’à la laisser siphonner. C’est ma manière concrète d’appliquer, à ma petite échelle, l’idée d’une éthique de l’attention.

VIII. Sources et ressources pour aller plus loin

📝 Ouvrages et articles académiques

- Herbert Simon – « Designing Organizations for an Information-Rich World » (1971)

- Mihály Csíkszentmihályi – Concept de flow (1975)

📢 Déclarations de dirigeants / acteurs de l’attention

- Patrick Le Lay (PDG de TF1, 2004) – « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible » issus du livre « Les dirigeants face au changement » (2004)

- Eric Schmidt (PDG de Google, 2010) – « Nous savons où vous êtes, où vous avez été… »

- Sean Parker (ex-président de Facebook, 2017) – « Nous exploitons une vulnérabilité de la psychologie humaine » (The Guardian)

- Reed Hastings (PDG de Netflix, 2017) – « Notre concurrent, c’est le sommeil »

🧠 Figures clés du conditionnement et de la persuasion

- Ivan Pavlov – Travaux sur le réflexe conditionné

- Burrhus Frederic Skinner – Travaux sur le conditionnement opérant

- B. J. Fogg – Travaux sur la « captologie » (design persuasif)

📊 Données et statistiques

- Étude : « Chaque personne regarde son smartphone en moyenne 221 fois par jour » du site « developpez.com » (parue en 2014)

- Nombre d’heures de vidéo chargées chaque minute sur YouTube

- Nombre d’utilisateurs Facebook / WhatsApp / Instagram / Threads / TikTok / Meta AI

- Temps moyen passé sur TikTok et YouTube

- Revenus de Meta (2024)

- Revenus publicitaires Google (2024)

- Parts de marché de Google Search

🌱 Ressources

- Marshall McLuhan – Pour comprendre les médias (1964)

- Guy Debord – La Société du spectacle (1967)

- Jonathan Crary – 24/7 : Le capitalisme à l’assaut du sommeil (2016)

- Yves Citton – Pour une écologie de l’attention (2014)

- Bruno Patino – La civilisation du poisson rouge (2019)

- Bruno Patino – Tempête dans le bocal (2022)

- Max Horkheimer & Theodor W. Adorno – La Dialectique de la raison (1974)

- Neil Postman – Se distraire à en mourir (2011)

- Noam Chomsky & Edward S. Herman – La fabrication du consentement (2008)

- Edward Bernays – Propaganda (2007)

- Shoshana Zuboff – L’Âge du capitalisme de surveillance (2020)

- Byung-Chul Han – La Société de la fatigue (2014)

Charte de transparence IA

🧠 Idée : 100 % humaine

📁 Structure : comme d’habitude, je cherche à me questionner sur mon propre rapport avec le sujet. Ici, l’économie de l’attention raisonne en moi depuis des années. J’ai voulu dérouler cette thématique sur le plan conceptuel, creuser ses origines, comprendre les ressorts psychologiques et m’interroger sur ma propre façon de l’appréhender.

✍️ Rédaction : à mi-chemin entre écriture humaine et assistance IA. La plupart des passages sont issus de mon écriture personnelle, mais certains ont été enrichis ou reformulés grâce à l’IA pour clarifier, structurer ou fluidifier le propos, tout en conservant mon style et mes idées de départ.

🎨 Illustrations : image à la une générée par IA + illustrations d’ouvrages divers.

Intervention globale de l’IA estimée : 40 %

Laisser un commentaire