Peut-on encore lire un roman si son auteur s’est rendu coupable d’actes graves ? Faut-il boycotter une invention utile si son créateur était un salaud ? Et que faire des figures historiques célébrées, mais entachées de violences ou de crimes ? Ce débat sur la séparation entre l’œuvre et son auteur, vieux comme le monde, n’a jamais été aussi brûlant. Il engage notre morale, notre culture, notre rapport au passé… mais surtout, il parle de nous. De nos contradictions, de nos attachements irrationnels, de nos seuils de tolérance. J’ai voulu explorer ce sujet à ma « sauce« , en profondeur, au croisement de l’art, de la technique, de l’histoire et de l’éthique. Un texte long, documenté, parfois inconfortable — mais nécessaire, à mes yeux, pour mieux comprendre ce que nous admirons… et pourquoi.

- I. Le débat initial : l’œuvre et l’auteur, une séparation tenable ?

- II. Inventions, innovations, découvertes : même combat ?

- III. Et si tout dépendait du contexte culturel ?

- IV. Et l’Histoire dans tout ça ? Les hauts faits et les zones d’ombre

- V. Pourquoi avons-nous besoin d’admirer ?

- VI. Conclusion

- VII. Pour aller plus loin

- 📖 Sources

J’enfonce des portes grandes ouvertes si je vous dis que l’être humain est capable du pire comme du meilleur. Pourtant, l’analyse de cette ambivalence — le fait de pouvoir pardonner l’impossible et condamner un léger écart — est assez passionnante. Comme souvent, quand on observe l’humanité, on bute sur des incohérences multiples. Et celle qui oppose les émotions générées par la création (au sens large) à la rationalité qui juge les comportements problématiques est assez symptomatique de ce que nous sommes. Je vais donc essayer de m’approprier ce vieux débat séculaire : doit-on ou non dissocier l’œuvre d’une personnalité dont la culpabilité ne fait plus de doute ?

Généralement cantonnée au monde de la culture, cette tension s’étend pourtant bien au-delà du monde de l’art : elle concerne aussi les figures historiques, les génies techniques, les responsables de grandes révolutions culturelles ou scientifiques. Peut-on ainsi continuer à louer une invention si son créateur est contestable ? Un haut fait historique mérite-t-il d’être célébré s’il a été obtenu au prix de l’horreur ? À travers ces interrogations, c’est notre besoin de cohérence morale qui vacille. Nous voulons admirer sans cautionner. Aimer sans être complice. Nous oscillons entre exigence éthique et attachement esthétique, entre lucidité et indulgence. Et selon le domaine, la culture, ou l’époque, nos seuils de tolérance varient du tout au tout.

I. Le débat initial : l’œuvre et l’auteur, une séparation tenable ?

Le débat sur la séparation entre l’œuvre et l’auteur refait régulièrement surface, alimenté par quelques exemples devenus presque rituels. On convoque systématiquement Hitler et Mein Kampf, Céline et ses pamphlets antisémites, Tintin au Congo et sa vision coloniale naïve. Dans ce florilège d’exemples, je dois dire que je suis surtout concerné par Tintin : je continue à lire Hergé sans ignorer les angles morts de ses premiers albums. Et j’ai même commencé Voyage au bout de la nuit de Céline, malgré ses pamphlets détestables. Je vous dirais même que je ne suis pas contre un jour de feuilleter ce fameux livre hitlérien… car je veux savoir et comprendre tout simplement. Suis-je condamnable moralement si je vous dis que je lis tout cela en connaissance de cause ? Que mon but n’est pas d’absoudre, mais de comprendre, à travers les œuvres, les comportements réels de leurs auteurs ? Nous verrons plus bas que les deux tendances ont leurs arguments propres.

J’aimerais néanmoins rappeler que si la liste des œuvres compromettantes est souvent la même, on oublie que cette question ne concerne pas que les cas les plus extrêmes ou les plus choquants. Elle traverse notre culture bien plus largement avec souvent des œuvres/des auteurs pour lesquel(les) nous faisons preuve d’une d’une indulgence toute particulière : On continue de lire les romans d’écrivains toxiques, d’admirer des tableaux peints par des mains violentes, de chanter sur des mélodies composées par des personnalités abjectes — souvent même sans le savoir. On rit aux blagues d’un humoriste douteux, on regarde un film dont le réalisateur a commis l’irréparable, et l’on se dit, presque machinalement : « ce n’est que du divertissement« .

Pourtant… ce n’est jamais “que” de l’art. Ce que l’on consomme, ce que l’on partage, ce que l’on transmet à travers une œuvre, ce sont aussi des visions du monde, des valeurs implicites, des systèmes de pensée. Même lorsque l’intention semble innocente ou purement esthétique, il est difficile de faire totalement abstraction de son origine — ne serait-ce que pour la simple raison que l’auteur existe encore dans notre imaginaire, attaché à son œuvre comme une ombre portée. Et l’on se retrouve alors face à une tension presque insoluble : pour analyser la toxicité d’un auteur, faut-il lire son œuvre ? Ou bien, au contraire, faut-il la taire pour ne pas contribuer à sa propagation ? Certains soutiennent qu’il est impossible de condamner une pensée sans l’avoir comprise ; d’autres estiment que lire, c’est déjà légitimer, faire circuler, participer à la contamination. Pour ma part, comme je le disais plus haut, je pense que c’est possible… mais à condition d’adopter un recul lucide et une vigilance critique décuplée. Lire ne doit jamais être un acte passif : c’est une enquête, un décryptage, parfois même une confrontation. On ne lit pas seulement pour admirer, mais pour comprendre, analyser et remettre en question. C’est donc une posture particulière, intellectuelle.

Mais alors, comme il y un courant d’air à cause de mes portes grandes ouvertes, d’autres avant moi ont naturellement réfléchi à la question. Peut-on — ou doit-on — séparer l’œuvre de l’auteur ? Certains plaident pour une dissociation nette, estimant que l’œuvre a sa propre vie, indépendante de celui ou celle qui l’a produite. D’autres, à l’inverse, estiment qu’il est moralement irresponsable de faire comme si la création pouvait être détachée de la personne qui l’a rendue possible.

A. La dissociation comme posture de protection de l’art

Pour certains, dissocier l’œuvre de l’auteur n’est pas une manière de fuir le réel, mais au contraire de sauvegarder l’accès à la beauté, à la pensée, à l’émotion — indépendamment des fautes ou des zones d’ombre de son créateur. Derrière cette position, il y a une conviction forte : une œuvre peut dépasser celui qui l’a produite. Elle peut toucher, bouleverser, faire réfléchir, sans qu’il soit nécessaire d’adhérer à la personne qui l’a signée. On peut aimer un roman, un film ou une chanson sans se sentir complice d’une biographie, d’une idéologie, ou d’un comportement. Ce point de vue repose sur une idée désormais classique en théorie littéraire : celle de « La mort de l’auteur« , formulée par Roland Barthes dans les années 60. L’interprétation devient alors un terrain mouvant, personnel, affranchi de la biographie de celui qui a écrit. Lire, ce n’est plus chercher ce que l’auteur voulait dire, mais ce que le texte produit en nous.

📚 Focus : La « mort de l’auteur » de Roland Barthes

Le concept de la « mort de l’auteur », proposé par Roland Barthes en 1967, soutient que le sens d’une œuvre n’appartient pas à son créateur. Une fois publiée, l’œuvre cesse d’être contrôlée par son auteur : elle devient autonome et chaque lecteur y projette sa propre interprétation.

Cette idée libère le public de la tyrannie biographique. Peu importe qui a écrit, peint ou composé : seule compte l’expérience vécue par celui qui reçoit l’œuvre. Cela permet notamment de continuer à lire ou apprécier une création sans être prisonnier des erreurs ou des fautes de son créateur.

👉 Mais cette vision reste débattue. Certains estiment qu’on ne peut jamais totalement gommer l’auteur, car son vécu, ses idées et ses intentions imprègnent forcément la création.

Cette approche (trop facile ?) a l’avantage de libérer la réception artistique de toute forme de tyrannie biographique. Elle protège l’œuvre d’un effondrement immédiat si l’on découvre que son auteur est problématique. Elle permet aussi de préserver un patrimoine : car si chaque scandale devait entraîner l’effacement des œuvres concernées, c’est une part immense de notre culture qui pourrait disparaître. De nombreux artistes du passé, aujourd’hui jugés inacceptables au regard de nos critères moraux actuels, deviendraient illisibles, inaudibles, invisibles. Faut-il alors brûler les livres, gommer les toiles, censurer les partitions ? Je trouve l’approche de Barthes philosophiquement intéressante car je reconnais que l’on dit parfois que l’auteur rentre en transe quand il crée… de telle sorte à ce que l’œuvre semble animée d’une vie propre et autonome dès sa création.

Pour les défenseurs de la dissociation, le risque d’un appauvrissement culturel est réel. Ils ne nient pas la gravité de certains actes, mais refusent d’adopter une logique d’effacement systématique. Mieux vaudrait, selon eux, apprendre à lire en conscience, comme je le proposais plus haut, en sachant d’où vient l’œuvre, mais sans réduire cette œuvre à son point d’origine. Mais beaucoup partagent aussi cette posture, non par adhésion intellectuelle à Barthes, mais par fatigue morale, par désir de continuer à aimer, ou simplement parce que tout interroger devient trop lourd à porter. À force de devoir juger les artistes, les œuvres, les créateurs d’hier et d’aujourd’hui, certains finissent par jeter l’éponge. Ils préfèrent ne plus chercher à savoir. L’ignorance devient un confort, un bouclier contre la dissonance cognitive : « Si je ne sais pas, je peux continuer à aimer tranquillement. » Ce n’est pas toujours une position construite, mais souvent un compromis de survie affective, discret, presque instinctif.

B. Mais l’œuvre porte souvent les traces de l’auteur

Derrière l’idée séduisante d’une œuvre autonome, affranchie de son créateur, se cache une réalité plus rugueuse : l’auteur laisse des empreintes, qu’on le veuille ou non. Ses obsessions, ses blessures, sa vision du monde, parfois ses dérives… tout cela s’insinue dans la création, subtilement ou frontalement. Ce n’est pas toujours une intention délibérée, encore moins une confession, mais il est rare qu’une œuvre n’ait aucune résonance avec la personnalité de celui ou celle qui l’a produite.

Lire, regarder, écouter une œuvre, c’est donc souvent faire face, même indirectement, à l’auteur lui-même. Quand on découvre les lettres privées de certains écrivains ou les prises de parole publiques d’un cinéaste, on perçoit parfois des échos troublants avec leur production. La misogynie d’un roman n’est plus seulement un effet de style ; elle devient une piste d’enquête. La récurrence d’un regard racialisé, d’une forme de domination symbolique, ou d’un humour douteux, prend une autre couleur quand elle entre en résonance avec des faits bien réels. En ce sens, il est difficile de séparer totalement l’œuvre de son auteur parce que l’œuvre n’est pas neutre. Elle est porteuse de sens, certes, mais aussi de systèmes de représentation, parfois problématiques. Et ces systèmes, s’ils ne sont pas interrogés, peuvent continuer à se diffuser, à banaliser certaines visions du monde, voire à leur donner une forme d’aura artistique qui les protège de toute remise en question.

C’est là que les défenseurs de la vigilance morale s’inquiètent : lire ou célébrer une œuvre sans tenir compte de son auteur, ce n’est pas seulement faire preuve d’indulgence — c’est parfois offrir une tribune indirecte à des idées ou des comportements que l’on condamne par ailleurs. Et dans un monde hyperconnecté, où la notoriété se mesure en clics et en citations, la circulation d’une œuvre peut amplifier le pouvoir symbolique de son créateur, même en silence. Dès lors, séparer l’œuvre de l’auteur revient parfois à fermer les yeux. À prétendre que l’esthétique peut flotter dans l’air, sans racines, sans contexte. Mais l’œuvre, comme toute création humaine, porte des intentions, même involontaires, et résiste difficilement à l’examen de son origine. Voici un résumé des deux tendances :

C. Le poids de l’affect, l’hypocrisie ordinaire… mais différenciée

Comme je le disais, ce qui rend ce débat si difficile à trancher, c’est peut-être qu’il ne demande pas une réponse, mais une lucidité permanente. Car les deux positions, aussi opposées soient-elles, se tiennent. D’un côté, l’idée que l’œuvre puisse vivre seule, affranchie, préservée — une manière de sauver la beauté, la pensée, la transmission. De l’autre, la certitude que toute création porte une empreinte, un message, une responsabilité — et que l’ignorer, c’est parfois contribuer à propager l’ombre sous couvert de lumière. Ce ne sont pas deux vérités qui s’annulent, mais plutôt deux lignes parallèles que l’on suit tour à tour, selon ce que l’on regarde, ce que l’on ressent, ce que l’on sait. Et dans cet espace mouvant, chacun fait ses propres compromis. Car à un moment ou un autre, on y revient : l’émotion entre en jeu. Et avec elle, ses compagnons fidèles : l’attachement, la nostalgie, l’hypocrisie douce…

Il est facile de se montrer intransigeant… jusqu’à ce que l’œuvre concernée soit celle que l’on aime profondément. Une chanson qui nous a accompagnés, un film vu cent fois, un livre qui nous a marqués à vie. Et soudain, le débat devient personnel. On sent monter en nous un étrange mélange de gêne et de justification, un petit discours intérieur qui dit : “Oui, bon, il/elle a fait ça, mais…” Et ce “mais”, on le connaît tous. Il est humain, banal, un peu lâche parfois, mais souvent sincère. Il est le reflet de notre capacité à tolérer des écarts quand l’attachement émotionnel est fort, et à être impitoyable quand il ne l’est pas. Cependant, tout cela ne représente nullement une science exacte, car si l’affectif est un facteur clé, il n’est exclusif. Il est modulé par l’époque, le climat social, la discipline, la posture adoptée par le créateur après le scandale ou encore le poids des mouvements sociaux qui s’emparent ou non du sujet. Jugez plutôt :

- D’un côté, le cas de Roman Polanski (reconnu coupable d’avoir eu des rapports sexuels illégaux avec une mineure de 13 ans dans les années 70) divise : ses films continuent d’être récompensés dans les festivals, malgré les accusations très graves dont il fait l’objet. Beaucoup disent admirer le cinéaste, pas l’homme. Pourquoi ? Peut-être parce que le cinéma est perçu comme un art « intellectuel », parfois élitiste : une partie du public et de l’industrie accepte plus facilement de « contextualiser » ou de théoriser le pardon (surtout en France). Il s’est également fait discret suite à cela.

- De l’autre, Bertrand Cantat, chanteur de Noir Désir, qui a peiné à revenir sur la scène publique suite à la mort de Marie Trintignant. Cela semble, pour une partie de l’opinion, rendre toute réhabilitation artistique impossible — et ce, malgré le talent reconnu du musicien. Et cela pourrait s’expliquer par le fait que le rock est davantage lié à une image de rébellion mais aussi de proximité émotionnelle. Par ailleurs, la violence conjugale est devenue un enjeu sociétal majeur depuis les années 2000, et Cantat personnifie cette problématique pour beaucoup.

Ce double standard se retrouve dans tous les arts. Par exemple, Michael Jackson reste l’un des artistes les plus écoutés au monde, malgré les témoignages d’abus. Certains évoquent l’absence de condamnation judiciaire, d’autres préfèrent ne pas trop y penser. Et puis… il y a les mélodies. Les souvenirs. Les pas de danse. Comment effacer tout cela ? À l’inverse, R. Kelly (condamné pour abus sexuels sur mineures multiples et séquestration, peine de 30 ans), dont les preuves sont accablantes et le style musical moins universellement célébré, a vu sa carrière s’effondrer. Encore une fois, l’attachement émotionnel module notre tolérance… Mais pas seulement.

🎭 Mon propre rapport à l’affect et à la dissonance

Je dois l’admettre : je suis un « mauvais client » pour la cancel culture émotionnelle.

Dans les trois exemples évoqués plus haut, Bertrand Cantat me laisse de marbre, je ne me rappelle d’aucun film de Polanski… mais je considère toujours Michael Jackson comme le roi incontesté de la pop. Malgré ce que je sais de lui, il m’arrive encore de replonger dans ses albums avec une nostalgie intacte. Il reste, à mes yeux, un artiste unique.

Au-delà de ces cas, je réalise qu’au fil de ma vie culturelle, je n’ai jamais vraiment pratiqué de boycott radical. Je ne lis pas systématiquement les biographies des artistes. Ce qui m’intéresse surtout, ce sont les méthodes de travail, les processus de création — l’envers du décor artistique — plus que la vie privée ou les opinions de ceux qui créent.

Comme je le disais plus haut, pour les œuvres ou écrits très controversés comme Mein Kampf, c’est avant tout ma volonté d’élargir ma culture générale qui prime.

Et pour prolonger, je reconnais une dissonance affective importante concernant les mangas, l’animation japonaise et le jeu vidéo, que je pratique avec régularité. Les deux premiers, mentalité japonaise aidant, comportent des angles morts terribles : conditions de travail précaires, horaires déraisonnables, salaires très bas, et parfois des créateurs poussés à l’épuisement, voire au suicide. Dans le jeu vidéo, sur les grosses productions, on retrouve le phénomène du crunch : des horaires fous pouvant atteindre 80 à 100 heures par semaine. Malgré des promesses répétées d’amélioration, plus le jeu est ambitieux, plus le « prix humain » de sa création est élevé.

Je suis donc forcé d’admettre que, même là où je pensais être protégé de la dissonance morale, elle refait surface : chaque œuvre que j’aime est aussi le produit d’un système où le talent est trop souvent exploité. Je ne boycotte pas pour autant, mais je choisis de ne pas fermer les yeux. Je reste un admirateur lucide. Pas un consommateur aveugle… mais qui consomme tout de même.

D. Et les victimes dans tout ça ?

Quand une figure publique est jugée « reprochable« , ce n’est pas simplement parce qu’elle a dévié d’un idéal moral abstrait. C’est parce que, quelque part, quelqu’un en a souffert. Derrière chaque scandale, il y a des victimes réelles, parfois connues, parfois oubliées, souvent réduites au silence par la célébrité de l’auteur ou le poids de son œuvre. Et dans le débat sur la séparation entre l’œuvre et l’auteur, ces victimes sont souvent reléguées au second plan, quand elles ne sont pas tout simplement oubliées. On parle surtout de liberté artistique, de beauté, de patrimoine… rarement de celles et ceux qui ont été brisés par ceux que nous continuons d’applaudir.

🎭 Victimes célèbres, souvent reléguées au second plan

Dans bien des affaires, les œuvres ont continué de vivre… tandis que les victimes sombraient dans l’oubli médiatique. Quelques exemples emblématiques :

- Marie Trintignant : actrice française, morte sous les coups de Bertrand Cantat. Son nom est encore évoqué, mais trop souvent réduit à un simple « fait divers » au lieu d’être pleinement reconnu dans le débat sur la dissociation artiste/victime.

- Andrea Constand : plaignante principale dans l’affaire Bill Cosby. Alors que la série The Cosby Show continue de circuler, ses combats judiciaires ont été relayés par des militants, mais sont restés discrets pour le grand public.

- Les victimes anonymes de R. Kelly : de nombreuses femmes mineures, dont les récits ont été essentiels pour que la justice agisse. Pourtant, même après sa condamnation, l’image culturelle de R. Kelly n’a pas totalement disparu.

- Les enfants présumés victimes de Michael Jackson : bien que certains témoignages aient été contestés ou nuancés, leur existence rappelle qu’aucun génie artistique ne devrait faire écran à la parole des plaignants.

- Dylan Farrow : fille adoptive de Woody Allen, qui l’accuse d’abus sexuels depuis l’enfance. Le débat reste très polarisé, et malgré l’absence de condamnation judiciaire, elle incarne la difficulté pour une victime de se faire entendre face à un grand nom du cinéma.

- Kesha : chanteuse pop ayant accusé son producteur Dr. Luke d’abus sexuels et psychologiques. Malgré un procès très médiatisé, Dr. Luke a poursuivi sa carrière auprès de grandes stars, alors que Kesha a vu la sienne freinée pendant des années.

👉 Ces noms nous rappellent que derrière chaque débat sur l’œuvre et l’auteur, il y a des personnes réelles, avec des blessures que ni le talent ni la célébrité ne devraient faire oublier.

Lire, chanter, projeter, acheter, enseigner une œuvre produite par une personne accusée de faits graves, ce n’est pas neutre pour tout le monde. Pour les victimes, cela peut raviver des blessures, entretenir l’impression d’impunité, ou envoyer un message de désintérêt déguisé en neutralité. Et quand on se réfugie dans l’argument du “génie”, on nie parfois jusqu’à l’existence de la douleur vécue. Comme si le talent annulait le mal. Bien sûr, il ne s’agit pas de construire un tribunal émotionnel permanent, ni d’interdire toute œuvre dont l’auteur aurait failli. Mais il s’agit, au minimum, de ne pas oublier que le débat ne concerne pas uniquement la postérité de l’artiste… mais aussi la dignité de celles et ceux qu’il a blessés. Et que dans certains cas, faire comme si de rien n’était, ce n’est pas faire preuve d’ouverture, mais de surdité morale. À l’heure où la justice peine encore trop souvent à faire entendre certaines voix, où les victimes doivent se battre pour être crues, il semble juste que notre regard sur les œuvres ne soit pas totalement aveugle à ce qu’elles impliquent pour les autres. Car si l’art peut transcender son auteur, il ne devrait jamais effacer ceux qu’il écrase.

II. Inventions, innovations, découvertes : même combat ?

Il est assez courant de s’interroger sur la relation entre une œuvre artistique et son auteur. Le débat fait rage, divise et passionne — et c’est une caractéristique qui sera forcément moins présente sur la suite, ce qui va peut-être rendre le jugement plus rationnel. Mais il me semble qu’on oublie souvent que la création humaine ne se limite pas à l’art. L’humain, en tant qu’espèce, est un animal créateur, imaginatif, innovant… et profondément perfectible. Il invente, transforme, découvre, améliore, simplifie, complexifie… et laisse derrière lui un héritage matériel aussi riche qu’ambigu.

Si l’on pousse la réflexion plus loin, pourquoi ne pas appliquer ce même questionnement aux grandes découvertes et aux avancées techniques ? À l’ampoule, au vaccin, à Internet, à la machine à vapeur, à la bombe nucléaire ? À ces “œuvres” qui ne sont pas artistiques, mais qui ont changé le monde bien plus radicalement que n’importe quel roman ou symphonie ? Cette réflexion n’est pas totalement neuve. Des penseurs comme Yuval Noah Harari, Bruno Latour ou encore Ivan Illich ont déjà interrogé les liens entre progrès, pouvoir, responsabilité et imagination humaine. Mais il me semble que ce prolongement du débat n’a pas encore trouvé sa place dans l’espace public avec la même intensité que celui qui concerne les artistes. Sans doute parce que l’invention technique, plus que l’œuvre artistique, se fond dans le quotidien : elle devient transparente, fonctionnelle, absorbée dans nos usages. On oublie qu’il y a un auteur — ou un groupe d’auteurs — derrière chaque geste que nous croyons neutre.

🧠 Trois penseurs pour repenser le progrès

Yuval Noah Harari — Historien et philosophe israélien, il explore l’évolution de l’humanité à travers ses livres à succès (« Sapiens », « Homo Deus », « 21 leçons pour le XXIe siècle » et « Nexus »). Harari insiste sur le rôle des récits collectifs, des technologies et des choix éthiques qui accompagnent chaque avancée technique. Je trouve ses livres vulgarisés très intéressants et pluridisciplinaires.

Bruno Latour — Sociologue et philosophe français, célèbre pour ses travaux en sociologie des sciences. Il a remis en question la séparation entre nature et société, et a montré comment les innovations technologiques sont toujours des constructions sociales porteuses de pouvoir et de controverses.

Ivan Illich — Penseur radical et critique social autrichien-mexicain. Il a dénoncé les effets pervers de nombreuses institutions modernes (éducation, médecine, transports) et a souligné comment le « progrès » pouvait parfois aliéner plutôt que libérer les individus.

Et là, une autre complexité apparaît : nous connaissons rarement les noms, les visages, les intentions de ceux qui ont ouvert ces brèches dans l’histoire. Difficile de dire, par exemple, si le découvreur du feu — s’il y en eut un seul — était un chic type. Était-ce un visionnaire altruiste ou un pyromane distrait ? Était-il courageux, cruel, drôle, insupportable ? Nous n’en saurons rien. Et pourtant, nous lui devons tout. Ce flou rend encore plus épineux le rapport entre œuvre utile et auteur contestable. Car dès que l’auteur a un nom — et un passé — la question revient, insistante : faut-il célébrer l’invention si le génie était abject ? Peut-on admirer un progrès s’il a été bâti dans la violence, la domination, ou la manipulation ? Et surtout : notre confort moderne doit-il être aveugle à ceux qui l’ont rendu possible ? C’est cette tension, moins médiatisée mais tout aussi centrale, que je voudrais maintenant explorer.

A. Le culte des génies

On le remarque souvent : le génie est rarement aimable. C’est peut-être même ce qui le définit. Dans l’imaginaire collectif, le génie est à part : inadapté, obsédé, asocial parfois. On l’imagine seul dans son atelier, enfermé dans une vision trop vaste pour les autres. Il est mal compris, souvent malheureux, toujours en friction avec le monde. Et parce qu’il crée — ou découvre — ce que personne d’autre ne peut faire, on lui pardonne presque tout. Cette image, largement construite par la culture romantique, s’est installée profondément dans nos récits. Du poète maudit à l’inventeur illuminé, du scientifique génial au PDG visionnaire, on célèbre autant l’œuvre que la singularité de son créateur — et parfois, on confond les deux.

Le mythe du génie

Ce mythe est ancien, et il a ses figures tutélaires : Van Gogh, Tesla, Newton, Jobs, Musk… Des hommes souvent brillants, toujours atypiques, parfois insupportables. Leur étrangeté devient presque une condition de leur génie. Comme si la capacité de créer, de transformer le monde, impliquait nécessairement une déconnexion sociale, une solitude essentielle. Et cela donne lieu à une forme d’admiration spécifique, à mi-chemin entre fascination et culte : le génie ne vit pas parmi les autres. Il plane au-dessus.

🧩 Figures de génie… et de controverse

Les grands inventeurs et créateurs qui peuplent notre imaginaire collectif ne sont pas toujours des modèles de vertu. Voici quelques exemples souvent cités :

- Vincent Van Gogh — Génie artistique incompris de son vivant, mais aussi marqué par des troubles mentaux graves. Sa souffrance est devenue, à tort ou à raison, partie intégrante de son mythe.

- Nikola Tesla — Inventeur visionnaire, souvent isolé, dont les comportements obsessionnels et les difficultés sociales ont nourri la légende du savant maudit.

- Isaac Newton — Considéré comme l’un des plus grands scientifiques de l’histoire, mais aussi décrit par ses contemporains comme misanthrope, secret et parfois cruel dans ses relations académiques.

- Steve Jobs — Célébré pour avoir révolutionné la technologie et le design, mais critiqué pour son autoritarisme, son manque d’empathie au travail et ses pratiques discutables en management.

- Elon Musk — Innovateur adulé pour ses projets spatiaux et automobiles, mais figure polémique pour ses déclarations publiques, sa gestion controversée de ses entreprises et son rapport complexe au travail et aux médias.

👉 Ces figures montrent que le « génie » n’est jamais neutre. Leur brillance s’accompagne presque toujours de zones d’ombre. Les admirer, c’est aussi — consciemment ou non — composer avec ces parts plus obscures.

L’excuse du génie

C’est ici que les choses deviennent plus ambivalentes. Car ce mythe du génie, s’il fascine, sert aussi d’excuse. On accepte les comportements violents, les colères, les humiliations, les abus de pouvoir, les relations toxiques… parce que “c’est un génie”. L’œuvre devient un alibi. Le mal qu’il cause devient un dégât collatéral, presque inévitable. Et dans certains cas, la souffrance qu’il inflige est même perçue comme la preuve de son intensité, de sa dévotion, de sa grandeur. C’est là que le culte devient aveuglement. Et parfois, complicité silencieuse. Mais un discernement à ce propos a son utilité ici : il est important de faire une distinction simple, mais essentielle : être décalé socialement n’est pas un problème… mais faire du mal autour de soi en est un. On peut être bizarre, obsessionnel, mutique, difficile à vivre — sans être destructeur. Il existe des génies étranges mais inoffensifs, et d’autres qui ont causé du tort, consciemment ou non, à celles et ceux qui les entouraient. Le génie ne doit pas être un passe-droit moral. Il peut être une intensité, un feu, une singularité, mais il ne doit pas masquer les abus ni justifier l’impunité.

🧠 Mon rapport aux figures publiques

Je n’ai jamais éprouvé le besoin de rencontrer ceux dont j’admire le travail.

Il y a en moi une sorte de prudence instinctive. J’ai toujours craint d’être déçu : croiser un créateur un jour sombre, découvrir qu’il n’est qu’un humain ordinaire ou, pire, qu’il incarne des traits qui pourraient ternir ce que j’aime dans son œuvre. Je préfère garder cette distance. Elle protège la beauté que je perçois, sans la soumettre à l’épreuve du réel.

Ce n’est pas la personne qui me touche. C’est ce qu’elle a réussi à produire. Ce qu’elle a offert au monde — à moi. J’éprouve un respect sincère pour celles et ceux qui ont osé changer les mentalités, déplacer des montagnes, inverser des paradigmes. Passer du géocentrisme à l’héliocentrisme, par exemple, exigeait plus que du talent : il fallait une force mentale que j’admire sans envie.

Mais plus l’apport est colossal, plus l’humain derrière me semble secondaire. Sa vie, ses fautes, ses qualités : tout cela s’efface devant la trace qu’il a laissée. Je ne cherche pas le héros. Je cherche le legs.

B. La légitimation par l’utilité

À partir de quand décide-t-on qu’une œuvre, une invention ou une découverte est “acceptable” malgré ce qu’elle implique ? La réponse implicite que notre époque semble souvent donner, c’est : quand elle est utile. L’utilité devient le grand pardonneur. Elle lave les mains sales, justifie l’injustifiable, permet de tourner la page plus vite. Et ce phénomène ne concerne plus seulement l’art, mais aussi — et peut-être surtout — les progrès techniques, scientifiques, industriels, militaires.

L’exemple le plus emblématique de cette tension, c’est sans doute la bombe atomique. D’un point de vue purement scientifique, c’est un exploit vertigineux. La maîtrise de la fission nucléaire, la coordination du projet Manhattan, les avancées en physique fondamentale… tout cela constitue une prouesse inégalée. Et pourtant, c’est aussi une horreur absolue, qui a rayé deux villes entières, ouvert la voie à la dissuasion, à la paranoïa géopolitique, à une possible fin du monde en quelques secondes. Ce paradoxe, on l’a longtemps gommé derrière un argument : “Elle a abrégé la guerre.” L’argument utilitariste suprême : sacrifier pour sauver. Détruire maintenant pour éviter plus tard. Dans cette équation, les créateurs de la bombe ont été d’abord perçus comme des héros du progrès, puis comme des figures ambivalentes, et enfin comme des génies torturés — mais rarement comme des coupables.

⚙️ Focus : Quand l’utilité justifie (ou tente de justifier) l’injustifiable

À plusieurs reprises dans l’histoire, des pratiques ou des créations discutables ont été « rachetées » par leur utilité sociale, technologique ou politique :

- Expérimentations médicales immorales : des données issues d’expériences non éthiques (comme l’étude de Tuskegee) ont été utilisées dans la recherche médicale ultérieure, malgré leur origine problématique.

- Wernher von Braun et la conquête spatiale : ancien concepteur de missiles pour l’Allemagne nazie, il est devenu un pilier de la NASA et du programme Apollo.

- Les grands barrages hydroélectriques : bien qu’ils aient déplacé des millions de personnes et détruit des écosystèmes (Trois Gorges, Assouan), ils ont été légitimés par leur production énergétique et le contrôle des crues.

- Surveillance numérique : souvent critiquée pour ses atteintes à la vie privée, elle est défendue au nom de la sécurité publique ou de la lutte contre le terrorisme.

- Réseaux sociaux : accusés d’alimenter l’addiction, la polarisation et la désinformation, mais perçus aussi comme des outils d’expression, de mobilisation et de lien social.

Ces cas montrent que l’utilité perçue devient parfois un bouclier moral, même quand le coût humain ou éthique est lourd.

C. Le poids de l’histoire et des dominations

La question de la dissociation entre l’œuvre/la création/la découverte et son origine ne peut être tranchée sans tenir compte de ce que l’histoire a effacé. Ce que nous admirons aujourd’hui est souvent le fruit d’un tri, d’un récit, d’un oubli stratégique. On ne célèbre pas seulement des créateurs : on perpétue des systèmes de visibilité, des hiérarchies symboliques, des récits gagnants. On pourrait dire que c’est une part des victimes des apports humains.

On abordera plus loin certains hauts faits historiques glorifiés malgré leurs zones d’ombre. Ici, il s’agit surtout de s’arrêter sur les dominations silencieuses, les voix ignorées, les laissés-pour-compte du progrès. On pense à Clara Schumann, pianiste et compositrice éclipsée derrière le nom de son mari. Aux “Hidden Figures” de la NASA, ces femmes afro-américaines dont les calculs ont permis la conquête spatiale. À Henrietta Lacks, dont les cellules ont changé la médecine moderne, sans qu’elle ne le sache jamais.

Ces figures ne sont pas des exceptions : elles révèlent une structure. Une structure où les puissants accaparent les récits, tandis que les autres — femmes, personnes racisées, pauvres, colonisés — sont relégués au bas de page. Revenir sur ces récits, ce n’est pas les détruire : c’est les rendre complets, leur donner du relief, du poids, une densité morale. Derrière chaque nom célèbre, il y a des ombres. Parfois des victimes. Parfois des alliés oubliés. Parfois les deux. On peut moralement continuer à lire, à admirer, à utiliser. Mais à condition de le faire en connaissance de cause, sans naïveté ni sacralisation. Car ce que l’on choisit d’oublier aujourd’hui, on l’emporte dans le futur. Et dans un monde où la technologie, la culture, les récits et les algorithmes façonnent nos vies, il devient urgent de ne plus confondre ce qui est admirable avec ce qui est impuni.

III. Et si tout dépendait du contexte culturel ?

Pour avoir une vision transversale cohérente et pertinente du sujet, une autre dimension vient mettre son grain de sel : le contexte culturel. Nous n’avons pas tous la même façon d’appréhender le rapport entre une œuvre et son géniteur. Ce qui est admis ici peut être jugé impardonnable ailleurs. Le monde latin et le monde anglo-saxon, par exemple, illustrent deux attitudes presque opposées — portées par des systèmes juridiques et moraux profondément différents. Mais se limiter à cette dualité serait réducteur. D’autres cultures, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient ou en Amérique latine, réagissent à leur manière face aux scandales, aux fautes, à la mémoire des figures publiques. Chacune a ses propres seuils de tolérance, ses codes sociaux, ses lignes rouges — et cela façonne la manière dont on dissocie, ou non, l’œuvre de son auteur. Ce tour d’horizon n’a pas vocation à tout dire, mais à montrer que le regard que l’on porte sur la faute et la création est toujours situé, et qu’il mérite d’être envisagé dans toute sa diversité.

A. Monde anglo-saxon : culture de la faute et de la responsabilité individuelle

Aux États-Unis, une faute peut rapidement tourner à l’exécution médiatique. Le pays de la “cancel culture” n’est pas réputé pour sa tendresse. Je pense par exemple à l’acteur Kevin Spacey qui, suite à de nombreuses accusations d’inconduites sexuelles entre les années 1980 et 2010, et niant pourtant la plupart, a été annulé de la plupart de ses derniers projets dont la très bonne version américaine de House of Cards. Ainsi, du jour au lendemain, il a été blacklisté, effacé, remplacé, comme si sa présence seule était devenue insoutenable. Cette mise à mort express s’explique, en partie, par le système juridique américain, où l’on part souvent du principe que l’accusé est coupable par défaut — à lui de prouver le contraire. En attendant, la personnalité publique devient un fantôme. Un nom qu’on ne prononce plus, une œuvre qu’on efface des plateformes, un souvenir qu’on réécrit.

🔎 La “cancel culture” en bref

La “cancel culture” (ou culture de l’annulation) désigne une pratique sociale où des personnalités publiques, des artistes ou des entreprises sont boycottés ou mis à l’écart à la suite de propos ou d’actes jugés inacceptables.

Elle s’est développée principalement sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Tumblr au début des années 2010. Le terme « cancel » vient à l’origine du langage afro-américain et de la pop culture des années 90, avant de devenir un outil de contestation, puis un phénomène global, amplifié par des mouvements comme #MeToo.

Le principe : rendre les personnes ou les œuvres responsables de leurs paroles ou comportements. Mais il soulève aussi des débats sur la liberté d’expression, le pardon, la présomption d’innocence et le droit à l’erreur.

Ses défenseurs y voient un levier de justice sociale face à l’impunité des puissants.

Ses détracteurs dénoncent une forme de tribunal populaire, expéditif, sans nuances ni possibilité de réhabilitation.

La “cancel culture” serait-elle alors la panacée ? Une arme de purification sociale ? Un moyen radical mais efficace d’éliminer ceux qui troublent l’ordre moral du moment ? Si l’on appliquait ses critères de manière rétroactive, combien d’artistes, de penseurs, de créateurs — que nous admirons encore aujourd’hui — auraient été immédiatement effacés, bannis, oubliés ? Faut-il imaginer un monde où Céline aurait été effacé à la première rumeur, Picasso réduit au silence pour ses comportements abusifs, ou Hitchcock banni des écrans pour ses manœuvres toxiques envers ses actrices ? Cette projection révèle une chose troublante : ceux que la mémoire collective a choisis de garder n’ont pas toujours été les plus irréprochables — simplement ceux que personne n’a “cancel” à temps.

Et aujourd’hui encore, la “cancel culture” n’opère pas avec la même rigueur pour tout le monde. Kevin Spacey a disparu. Louis C.K (humoriste accusé de manifestations sexuelles exhibitionniste) s’est retiré, puis est revenu avec difficulté. En revanche, J.K. Rowling, régulièrement accusée de transphobie, continue d’exister médiatiquement, économiquement, culturellement. Pourquoi ? Parce qu’elle vend ? Parce que son œuvre est trop puissante pour être effacée ? Parce qu’elle ne s’est pas excusée, et que cette forme de défi confère paradoxalement un pouvoir ? Il semble que l’annulation ne frappe que ceux dont l’influence peut être renversée sans trop de pertes. Les autres, on les débat, on les relativise, on les replace dans leur complexité — ce qui revient parfois, en creux, à les protéger.

Lorsqu’une personnalité controversée ne disparaît pas d’elle-même, et que le système productif continue à la soutenir, alors le poids de la “justice” retombe sur le public. C’est à lui que revient, implicitement, la mission de faire ce que les institutions refusent : boycotter, dénoncer, ne plus acheter, ne plus regarder, ne plus applaudir. Ce transfert de responsabilité produit une tension nouvelle : la morale devient un acte de consommation, et la culture, un champ de bataille éthique. Regarder un film, lire un roman, citer un auteur devient une prise de position — même involontaire. Or tout le monde ne souhaite pas être transformé en tribunal portatif à chaque interaction culturelle. D’où les crispations, les contre-feux, les accusations de censure excessive ou de dérive puritaine.

B. Monde francophone : culte de la complexité… ou complaisance ?

Par chez nous, ce n’est pas la même sauce. Et cela s’explique en grande partie par une différence juridique fondamentale : la présomption d’innocence. Contrairement au système anglo-saxon où l’on est souvent “coupable jusqu’à preuve du contraire”, ici, l’accusé est protégé par défaut — et il faut démontrer sa culpabilité pour qu’un jugement public puisse s’installer. C’est plus protecteur en théorie, plus “juste” sur le plan légal… mais cela crée parfois des injustices inversées. Des affaires n’aboutissent pas. Des accusations sont enterrées faute de preuves “suffisantes”. Et la lenteur du processus judiciaire transforme certaines victimes en militantes malgré elles. Dans ce contexte, les vendettas émergent souvent trop tardivement, lorsqu’une parole collective finit par briser l’omerta. On pense à des cas où plusieurs femmes, séparément, puis collectivement, ont pris la parole pour raconter des abus — parfois des décennies après les faits.

On l’a vu avec Gabriel Matzneff, longtemps protégé par les cercles littéraires malgré ses écrits pédophiles publiés sans détour. Ou encore dans l’affaire PPDA, où des dizaines de témoignages — pour agressions sexuelles et comportements inappropriés — n’ont pas encore suffi à faire basculer l’opinion — ni la justice. Ce phénomène révèle une autre spécificité du monde francophone : le culte de la complexité. Ici, on aime les figures maudites, tourmentées, brillantes mais sulfureuses. On théorise, on contextualise, on dissèque. On justifie parfois l’injustifiable au nom du génie ou de la profondeur. La faute devient “ambiguïté”. L’agression devient “zone d’ombre”. Et dans cette valorisation du paradoxe, la complaisance peut se faufiler sans bruit. On ne “cancel” pas : on débat. On attend. On doute. On laisse le temps faire le tri. Mais pendant ce temps, l’œuvre continue de circuler, l’auteur reste célébré, et ceux qui dénoncent se retrouvent souvent en porte-à-faux — jugés trop radicaux, trop pressés, ou trop gênants. Voici un condensé de ces deux opposés :

C. Ailleurs dans le monde : d’autres logiques, d’autres silences

Comparer le monde anglo-saxon et francophone donne déjà un aperçu de deux visions très différentes de la faute et de la dissociation. Mais ce serait une erreur de croire que le débat se limite à ces deux pôles. Ailleurs dans le monde, d’autres logiques se déploient. Moins visibles médiatiquement, mais tout aussi structurantes. Dans certaines cultures, on ne parle pas de “cancel culture”, mais on pratique l’effacement silencieux. Ailleurs encore, c’est le collectif qui prime sur l’individu, ou la norme religieuse qui l’emporte sur la mémoire critique. Ce détour planétaire ne cherche pas à établir une hiérarchie morale entre les cultures, mais à montrer que notre rapport à la faute n’est jamais neutre. Il est façonné par l’histoire, la religion, les valeurs, la peur, la honte — et parfois, par un pouvoir qui décide pour tous.

Japon : la honte et le retrait

Au Japon, le scandale n’entraîne pas forcément une condamnation publique immédiate, mais un retrait volontaire presque rituel. Lorsqu’une célébrité est impliquée dans une affaire, elle disparaît temporairement de la scène médiatique — souvent avant tout jugement. Ce retrait vise à préserver l’harmonie sociale et éviter d’éclabousser les autres. C’est une culture de la honte plus que de la faute : l’exposition publique est une souillure collective.

On l’a vu avec Pierre Taki (usage de cocaïne en 2019) et Erika Sawajiri (possession de drogues). Leurs œuvres ont été effacées ou suspendues. Ils se sont excusés publiquement, adoptant une posture de contrition et de dignité silencieuse. Cette « annulation » n’est pas dictée par la loi ni par une foule militante, mais par la pression sociale. Le fautif s’efface lui-même, souvent poussé par ses agents ou employeurs pour protéger sponsors et collaborateurs. Mais cet effacement peut être temporaire : certains reviennent discrètement après un « pèlerinage de purification » marqué par le silence et le temps. Au Japon, dissocier l’œuvre et l’auteur passe moins par le débat public que par la gestion de l’apparence et le respect de la décence sociale.

Chine : l’effacement politique

En Chine, comme on peut s’en douter : la dissociation œuvre-auteur est moins morale que politique. Lorsqu’un artiste ou une célébrité devient gênant, il peut être effacé des plateformes sans procès ni explication. Ce n’est pas une “cancel culture” à l’occidentale, mais un contrôle vertical : la loyauté au Parti prime sur l’éthique individuelle. La faute peut être floue : comportement personnel, critique implicite du régime, vie privée déplacée ou influence occidentale. On observe donc ici une différence notable et le premier exemple d’une logique autoritaire où la faute dépasse l’individu pour devenir une déviation politique.

L’exemple marquant est Zhao Wei, star du cinéma, dont les œuvres et le nom ont disparu d’Internet en 2021 sans justification officielle. On efface donc sans avoir à justifier. L’ambiguïté est choisie. Il y a aussi le cas de la joueuse de tennis Peng Shuai, brièvement effacée après avoir accusé un haut responsable, illustre aussi cette méthode opaque. Ici, l’effacement ne laisse pas le choix au public. Lorsqu’un artiste dévie, ce n’est pas seulement son œuvre qu’on écarte, c’est son existence culturelle. La censure est rapide et systémique. L’autocensure devient la norme : pour continuer à créer, il faut rester dans les clous ou feindre de ne pas les voir. Ce n’est pas une question de morale collective, mais de préservation d’un récit politique unique.

Corée du Sud : la pression sociale totale

En Corée du Sud, la pression sociale sur les célébrités est immense. Le moindre scandale — infidélité, drogue, propos déplacés ou simple écart aux normes — peut entraîner des excuses publiques immédiates, un retrait ou un arrêt de carrière. Cette pression vient des médias, des institutions, mais surtout des fans, très organisés et exigeants.

Les artistes de la K-pop illustrent cette réalité. Jonghyun (SHINee) s’est suicidé en 2017 après avoir exprimé son mal-être face aux attentes écrasantes. Sulli (f(x)) a mis fin à ses jours en 2019 après un harcèlement en ligne lié à sa vie privée. Ces drames révèlent un système où l’idole doit incarner la perfection morale et artistique. Ici, la « cancel culture » n’est pas institutionnalisée mais sociale. Le jugement vient des réseaux sociaux et des fans. Une rumeur peut suffire, et même les accusations démenties laissent une ombre durable. Les excuses publiques, les larmes à la télévision et les retraits prolongés sont devenus des rituels pour espérer un retour. Mais cette mécanique laisse peu de place à la nuance ou au pardon. Elle crée un climat de peur et de contrôle permanent, où la santé mentale est souvent sacrifiée. La Corée du Sud connaît un taux de suicide très élevé parmi les célébrités — un coût humain immense derrière la quête de perfection.

Afrique subsaharienne : mémoire collective et réparation

Dans plusieurs sociétés africaines, la création est perçue comme collective. L’œuvre ne se dissocie pas de l’auteur car elle n’est jamais totalement individuelle. Le chant, le conte ou l’artisanat relèvent d’un héritage familial et communautaire. L’auteur est un maillon d’une chaîne de transmission. En cas de scandale, la réaction privilégie souvent la réparation et la réintégration plutôt que l’effacement. Le fautif peut présenter des excuses publiques ou participer à des cérémonies de pardon. La cohésion sociale prime sur la vengeance symbolique.

Le musicien ivoirien DJ Arafat, malgré ses controverses (essentiellement de la transgression des normes sociales et des comportement perçus comme irresponsables), n’a jamais été véritablement mis à l’écart. Sa popularité et son rôle symbolique ont surpassé ses écarts, jusqu’à ses funérailles nationales en 2019. De même, en Afrique du Sud, le rappeur Anatii a suscité des débats publics plutôt qu’une exclusion, même après des prises de position controversées. L’artiste peut être critiqué, mais il reste légitime. Cependant, il existe aussi des zones d’ombre : violences sexuelles ou abus de pouvoir sont parfois tus ou réglés à huis clos, par peur du scandale ou pour préserver l’honneur familial. Ici, l’opprobre publique n’est pas toujours le moyen de restaurer l’équilibre ; c’est la préservation du groupe qui prime, parfois au détriment de la justice individuelle.

Russie / Europe de l’Est : le double masque

On trouve ici un deuxième cas de système autoritaire, où la dissociation œuvre-auteur devient moins un choix moral qu’une stratégie de survie face à la censure politique. Dans l’espace post-soviétique et en Europe de l’Est, l’artiste est à la fois célébré comme “voix du peuple” et surveillé comme dissident potentiel. Cette tension historique oppose l’admiration du génie individuel à la soumission aux récits officiels.

Sous l’URSS, des auteurs comme Soljenitsyne — écrivain dissident russe connu pour son œuvre L’Archipel du Goulag qui critique le système soviétique — ou Akhmatova — poétesse russe militante — ont été censurés ou réduits au silence non pour des fautes morales, mais pour avoir dérangé l’ordre idéologique. Mais d’autres, proches du régime, ont été glorifiés malgré des comportements toxiques, cela montrant le sens de la priorité morale. Une habitude culturelle s’est installée : on sépare l’œuvre du comportement, tant que l’artiste ne menace pas le pouvoir. Cette logique persiste après l’URSS. Des figures comme Pussy Riot ou le rappeur Oxxxymiron sont poursuivies non pour des scandales personnels, mais pour avoir critiqué le régime. Ici, la dissociation œuvre/auteur devient une stratégie de survie culturelle. Le public peut admirer un artiste tout en oubliant ses abus ou voir une œuvre censurée pour des raisons purement politiques.

Ce contexte crée une ambivalence collective : apprendre à lire entre les lignes, aimer en silence ou dénoncer sans espoir. La liberté d’expression existe parfois, mais reste fragile. Résultat : une tolérance aux paradoxes et un certain cynisme face aux scandales. On ne pardonne pas tout… mais on compose avec les silences.

Monde arabe : entre sacré, honneur et contrôle étatique

Dans de nombreux pays arabes, la faute publique et la figure de l’auteur s’inscrivent dans un triangle complexe : religion, honneur et pouvoir politique. L’artiste peut être célébré comme symbole national mais reste surveillé pour tout propos jugé blasphématoire ou subversif. La dissociation œuvre-auteur est rare, car l’auteur incarne des valeurs collectives. Toute faute — réelle ou perçue — peut mener à la censure, l’interdiction ou l’arrestation.

L’exemple de Nawal El Saadawi, écrivaine égyptienne féministe, illustre cette tension : reconnue à l’international, elle a été censurée chez elle non pour des fautes morales, mais pour avoir défié l’ordre social et religieux. D’autres artistes — chanteurs, humoristes — ont connu l’exil ou l’autocensure face à des sujets politiques sensibles. Ici, le débat sur la dissociation serait déjà perçu comme une dissidence. La sanction est institutionnelle plus que communautaire.

Le monde hispanique : entre débat public et possibilité de rédemption

Dans le monde hispanique, la réaction face à la faute publique oscille entre débat démocratique et héritages culturels marqués par l’honneur et la religion. En Espagne, la dissociation œuvre-auteur est courante : les scandales donnent lieu à des controverses publiques mais rarement à des effacements définitifs. La satire, même polémique, reste protégée. En Amérique latine, la diversité politique et culturelle crée des réponses variées. Certains artistes sont critiqués ou temporairement mis à l’écart, mais la possibilité de rédemption est forte, souvent fondée sur la reconnaissance de la faute et le pardon public. L’influence catholique valorise la confession et la réintégration plus que l’exclusion permanente. Ainsi, la faute est discutée collectivement, laissant une place importante au dialogue et à la réhabilitation.

Ce tour d’horizon montre que la séparation œuvre-auteur varie selon les cultures, les rapports à la honte, à la morale et au pouvoir. Certains privilégient le silence, d’autres l’effacement, d’autres encore la réparation. Chaque réaction reflète un imaginaire collectif et des héritages profonds. Entre ces approches, on observe cependant deux pôles récurrents : l’effacement radical et l’indulgence systématique. Chaque société trace sa propre ligne rouge, mouvante et sujette à débat. Le débat sur cette séparation ne peut être universel : il doit rester nuancé, situé et toujours à l’écoute des voix que chaque culture choisit d’entendre… ou de faire taire.

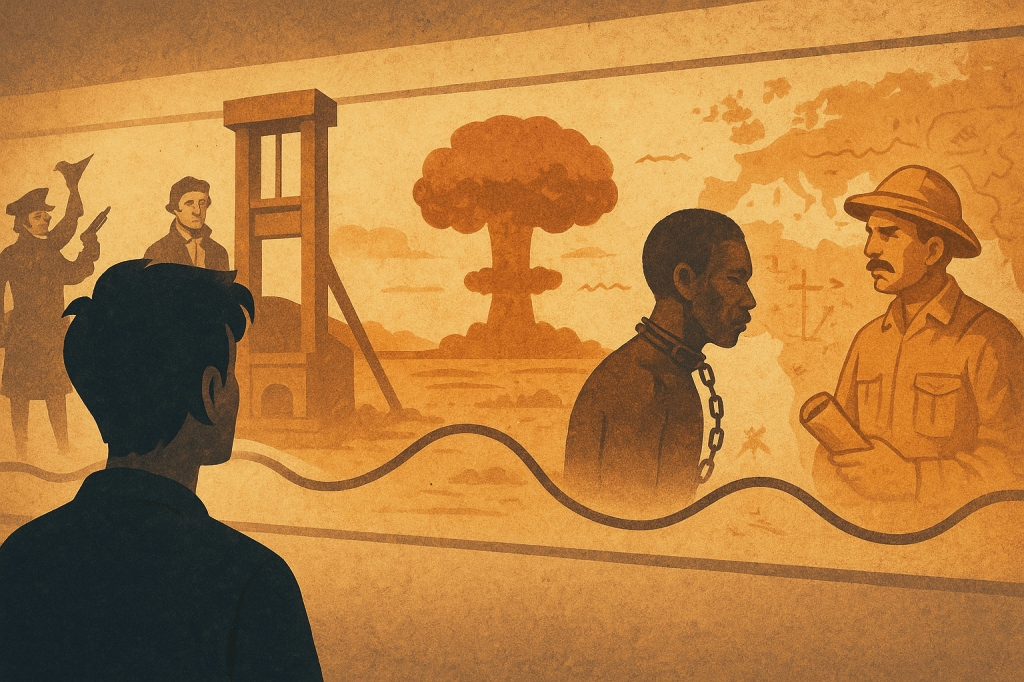

IV. Et l’Histoire dans tout ça ? Les hauts faits et les zones d’ombre

A. L’histoire écrite par les vainqueurs

Je ressens toujours une gêne face à la science historique : elle est profondément marquée par un biais structurel. Ceux qui racontent l’histoire sont presque toujours les vainqueurs — qu’ils aient été moralement justes ou non. Les faits historiques sont souvent transmis selon une logique du « quoi qu’il en coûte », enjolivant ou nettoyant l’image de personnalités perçues comme des figures du changement. On critique souvent les biopics hollywoodiens pour leur tendance à romancer l’histoire, mais l’histoire telle qu’on l’apprend n’est parfois guère plus fidèle.

Pourtant, la discipline historique fait preuve aujourd’hui d’une introspection salutaire. De nombreux historiens s’efforcent de déconstruire ces récits partiaux et de redonner une voix aux vaincus et aux oubliés. Ce travail critique permet de remettre en question le récit historique utilisé trop souvent comme un outil de légitimation du pouvoir ou de certains idéaux, même au prix du silence sur les zones d’ombre. C’est une évolution particulièrement encourageante. Voici une série de dossiers révisés… ainsi qu’une autre avec des cas « en cours » :

🔎 Cas d’école et révisions en cours : quand l’histoire corrige ses angles morts

La science historique ne se contente plus de transmettre des récits figés. Depuis plusieurs décennies, elle s’efforce de nuancer, corriger, et enrichir notre compréhension du passé en révélant les zones d’ombre et les voix oubliées.

Révisions reconnues ou déjà intégrées :

- Colonisation et esclavage : autrefois décrits comme des « missions civilisatrices », ils sont aujourd’hui reconnus pour leurs violences systémiques et les résistances qu’ils ont engendrées.

- La Shoah : longtemps minimisée ou tue dans certaines sociétés, elle a donné lieu à des procès tardifs (Eichmann, Barbie) et à des reconnaissances officielles (régime de Vichy, responsabilités d’État).

- Révolution française : les récits glorifiant les idéaux républicains sont aujourd’hui nuancés par la prise en compte des violences politiques et des populations marginalisées (Vendée, colonies).

- Napoléon : longtemps célébré pour ses réformes, il est aussi critiqué pour le rétablissement de l’esclavage et le coût humain de ses guerres.

- Histoire sociale et micro-histoire : depuis les années 1970, les historiens redonnent une voix aux femmes, aux classes populaires, aux colonisés, longtemps absents des récits officiels.

Révisions en cours, encore débattues :

- Colonisation française et guerre d’Algérie : Le rapport Stora (2021) formule 22 recommandations pour apaiser les mémoires entre la France et l’Algérie. (source)

- Abus sexuels dans l’Église catholique : Le rapport de la Commission Sauvé (2021) estime à 216 000 le nombre de victimes depuis 1950. (source)

- Pensionnats autochtones au Canada : plus de 150 000 enfants autochtones arrachés à leurs familles entre 1831 et 1996. (source)

- Générations volées en Australie : des milliers d’enfants aborigènes retirés de leurs familles entre 1910 et 1970 dans une politique d’assimilation forcée. (source)

- Complicités industrielles sous le nazisme : des recherches ont documenté le rôle de certaines entreprises comme IBM dans l’organisation de la persécution des Juifs. (source)

- Effacement des femmes scientifiques : Rosalind Franklin, cruciale dans la découverte de la structure de l’ADN, a longtemps été éclipsée dans les récits officiels. (source)

- Traitement des migrants contemporains : Lampedusa, Mayotte ou les centres de rétention font émerger une mémoire critique des politiques migratoires actuelles. (source)

Ces révisions ne visent pas à effacer ou à « cancel » le passé, mais à l’enrichir, à contextualiser les faits et à reconnaître les récits longtemps marginalisés. Elles incarnent une forme de lucidité collective et de dissociation historique constructive, sans laquelle toute admiration risque de devenir aveuglement.

B. Les « grands hommes » à la moralité douteuse

On parle ici d’hommes qui ne sont pas admirés pour leur vertu personnelle, mais parce qu’ils ont servi des récits collectifs. Et c’est quand même curieux car, pour beaucoup, du moins ceux que je « connais« , jusque là, j’en avais un avis assez neutre – leur récurrence sur les plaques de rues me rappelle à chaque fois qu’ils ont marqué l’histoire des lieux que je traverse au quotidien – voire quelque peu admiratif (sans être démesuré) car j’en retiens, et c’est voulu, que l’apport admis comme bénéfique est l’unique information à retenir. Ces personnes sont devenus ce que l’on appelle des « légendes nationales ». Elles sont utilisées comme symbole pour unifier, mobiliser ou, malheureusement, simplifier. Plus que jamais, on retrouve ici encore notre légitimation par l’utilité… leur grandeur est donc très relative et n’est que rarement synonyme de bonté ou de moralité exemplaire. Voici quelques exemples de personnes très connues (et moins connues pour d’autres cultures) avec leur ambivalence :

🔎 Grands hommes, zones d’ombre : ce que l’admiration oublie parfois

Napoléon Bonaparte (France) : perçu comme génie militaire et réformateur mais a rétabli l’esclavage et provoqué des guerres massives.

Winston Churchill (Royaume-Uni) : perçu comme défenseur de la liberté en Europe mais colonialiste convaincu, tenu pour responsable d’avoir aggravé la famine du Bengale (1943) par son indifférence, ses choix politiques et ses propos racistes.

Charles de Gaulle (France) : perçu comme résistant et refondateur mais marqué par un conservatisme social et des zones d’ombre sur la guerre d’Algérie.

Léopold II (Belgique) : perçu comme modernisateur mais responsable de crimes coloniaux de masse au Congo.

Catherine II (Russie) : perçue comme modernisatrice mais renforça la servitude des paysans.

Giuseppe Garibaldi (Italie) : perçu comme héros de l’unification italienne mais tint des propos racistes sur certaines populations.

George Washington (USA) : perçu comme père fondateur de la démocratie américaine mais possédait des esclaves.

Thomas Jefferson (USA) : perçu comme auteur des idéaux d’égalité dans la Déclaration d’indépendance mais propriétaire d’esclaves et opposé à l’abolition immédiate.

Theodore Roosevelt (USA) : perçu comme réformateur progressiste mais impérialiste fervent et racialiste assumé.

Simón Bolívar (Amérique du Sud) : perçu comme libérateur du joug colonial mais dérives autoritaires et exécutions de masse dans certains contextes.

Haïlé Sélassié (Éthiopie) : perçu comme modernisateur et figure messianique mais régime autoritaire et répression des opposants.

Gamal Abdel Nasser (Égypte) : perçu comme figure du panarabisme et de la libération nationale mais mise en place d’un régime autoritaire, censure et purges politiques.

Robert Mugabe (Zimbabwe) : perçu comme libérateur de la domination blanche mais transformation en dictateur répressif.

Mao Zedong (Chine) : perçu comme unificateur révolutionnaire mais responsable de famines massives et de purges meurtrières (Grand Bond en avant, Révolution culturelle).

Gandhi (Inde) : perçu comme symbole mondial de non-violence mais tint des propos racistes envers les Noirs sud-africains dans sa jeunesse.

Hirohito (Japon) : perçu comme figure de la reconstruction et de la stabilité mais caution implicite du militarisme impérial durant la Seconde Guerre mondiale.

Mustafa Kemal Atatürk (Turquie) : perçu comme fondateur d’un État laïc et moderne mais répression des Kurdes et élimination des opposants politiques.

David Ben Gourion (Israël) : perçu comme fondateur de l’État d’Israël mais responsable d’expulsions massives et de politiques dures envers les Palestiniens.

📌 Note de méthode – Attention à l’anachronisme

Il ne s’agit pas ici de juger les personnages historiques avec les seuls critères moraux d’aujourd’hui, mais de rappeler que la grandeur n’efface pas la complexité. L’admiration critique commence par la reconnaissance des zones d’ombre. Certains propos, choix politiques ou systèmes oppressifs auxquels ces figures ont participé étaient déjà contestés à leur époque — par des voix que l’histoire dominante a souvent éclipsées.

Ainsi, ce tableau ne vise ni à « annuler » ni à moraliser a posteriori, mais à déconstruire les récits glorifiants, afin d’y réintroduire la pluralité des expériences, des victimes, et des contradictions.

Terminons ce point avec un cas tristement révélateur de cancel à la française : celui de l’Abbé Pierre, longtemps célébré comme une figure morale incontournable, fondateur du mouvement Emmaüs, et modèle d’engagement altruiste. Depuis 2023, il est au cœur d’un scandale majeur, à la suite de témoignages concordants d’agressions sexuelles, parfois sur mineures, recueillis par un cabinet indépendant à la demande d’Emmaüs France. Face à l’ampleur des faits rapportés, la Fondation a annoncé qu’elle changerait de nom, et plusieurs lieux portant son nom ont été débaptisés ou fermés. Ce cas montre à quel point une figure autrefois sacrée peut, à la lumière de révélations tardives, basculer dans une forme de disparition mémorielle. Non pas pour réécrire l’histoire, mais parce que l’admiration publique n’est plus compatible avec des actes aussi graves.

C. Peut-on célébrer une victoire obtenue au prix de l’horreur ?

Contrairement aux autres types d’œuvres dont il a été question jusqu’ici, les faits historiques constituent un cas particulier. Pourquoi ? Parce qu’ils ont façonné ce que nous sommes aujourd’hui. Nous pouvons — et devons — remettre en question certains héritages, refuser le déterminisme, interroger la mémoire collective. Mais il faut aussi reconnaître une vérité essentielle : nous sommes entremêlés à des faits répréhensibles. Nos sociétés, nos droits, nos cadres de vie sont le fruit de réussites… mais aussi d’échecs, de violences et de compromis souvent passés sous silence. On ne peut pas « annuler » ces faits, ni vraiment dissocier l’héritage collectif de ses parts d’ombre. La seule voie possible est de les comprendre, de les contextualiser et, si nécessaire, d’envisager comment faire évoluer la mémoire sans effacer l’histoire.

La fin justifie-t-elle vraiment les moyens ?

Cette terrible question suppose qu’il suffirait de poser les choses dans une balance morale pour valider des sacrifices. Comme si certaines horreurs pouvaient être compensées par leurs effets bénéfiques supposés. On pourrait dire que ce qui est fait est fait, car — qu’on le veuille ou non — nous vivons dans un monde aux fondations entachées. Mais si l’on regarde les grandes justifications historiques, on constate combien elles ont souvent servi d’alibis, et combien elles ont vieilli :

🔪 La Terreur, au nom de la Révolution

Entre 1793 et 1794, la Révolution française sombre dans la Terreur. Des milliers de personnes sont exécutées, souvent sans procès équitable. Robespierre et ses partisans justifient cette violence par la nécessité de sauver la République naissante d’ennemis intérieurs et extérieurs. La logique est simple : pas de liberté sans purge. Mais avec le recul, on constate que les idéaux révolutionnaires ont été trahis par les moyens employés. La guillotine, censée défendre la liberté, devient son propre symbole de terreur. C’est un cas classique où l’utopie est sacrifiée sur l’autel de l’urgence et de la paranoïa.

☢️ La bombe atomique, au nom de la paix

Hiroshima et Nagasaki. Deux bombes, des centaines de milliers de morts, des générations marquées par les radiations. Les États-Unis ont justifié ces frappes par la nécessité d’accélérer la fin de la Seconde Guerre mondiale et d’épargner, selon eux, des millions de vies alliées. C’était l’horreur pour en finir avec l’horreur. Mais cette justification utilitariste est contestée : certains historiens estiment que le Japon était déjà proche de la reddition. Et surtout, comment parler de paix quand la paix commence par un massacre inédit dans l’histoire humaine ?

⛓️ L’esclavage, au nom de l’économie et de la civilisation

Des millions d’hommes, de femmes et d’enfants réduits à l’état de marchandise, pendant des siècles. L’esclavage transatlantique a été justifié par l’argument économique : il fallait des bras pour faire tourner les colonies. Mais aussi par une prétendue supériorité civilisationnelle : les esclavagistes pensaient “élever” des peuples jugés inférieurs. Avec la rentabilité et le paternalisme comme idéologie du crime. Aujourd’hui, cette rhétorique paraît abjecte. Pourtant, elle a dominé le discours politique et religieux pendant des siècles, et continue de nourrir des inégalités structurelles profondes.

🌍 La colonisation, au nom du progrès

De l’Afrique à l’Asie, l’Europe a conquis, dominé, exploité. Les colonisateurs prétendaient “apporter la lumière” à des peuples supposément “arriérés”. Éducation, médecine, routes : voilà ce qu’on mettait en avant pour légitimer la dépossession, les massacres, les pillages. Si certaines infrastructures ont été laissées derrière, elles ne sauraient compenser les millions de vies brisées, les cultures étouffées, les traumatismes persistants. Le progrès invoqué a surtout servi à masquer une entreprise d’accaparement et de domination.

D. Une histoire plus juste est-elle possible ?

Je ne crois pas au pardon par l’oubli. Le passé ne doit pas être figé dans la résignation, ni sanctuarisé au nom du relativisme historique. Chaque époque a ses angles morts, ses impensés, ses justifications commodes. Et tant qu’on refuse de les interroger, on les prolonge. Repousser la question morale au nom du « contexte« , c’est parfois retarder volontairement un nécessaire aggiornamento collectif.

Heureusement, comme je le disais plus haut, il existe des moments de lucidité. Des historiens, des activistes, des institutions parfois, qui prennent la peine de rouvrir les dossiers, de redonner la parole aux silences, d’offrir des réparations — même symboliques. Mais ces gestes sont encore trop rares, trop tardifs, et souvent trop tièdes. Ce travail de révision ne devrait pas s’arrêter aux récits nationaux. Il devrait inclure tout ce que notre culture a refoulé : la voix des femmes, des peuples colonisés, des animaux, des vivants sans parole. C’est tout l’enjeu de mon texte sur le véganisme : repenser ce que nous avons normalisé, légitimé, ou simplement ignoré. L’histoire ne peut pas être neutre. Elle peut être rigoureuse, documentée, plurielle, oui — mais jamais neutre. Elle est toujours un choix, une focale, un cadrage. Alors, quitte à choisir, autant viser une histoire plus juste, même si elle dérange.

Contrairement au débat sur la dissociation dans le champ culturel — ou dans celui, plus technique, des inventions et découvertes — notre relation aux legs, parfois bien plus controversés qu’on ne l’admet, issus de l’histoire collective, est autrement plus complexe. On ne peut pas boycotter un fait historique. On ne peut pas « cancel » une réalité qui nous a structurés, même si elle est entachée. On doit vivre avec.

V. Pourquoi avons-nous besoin d’admirer ?

A. Le besoin humain de projection

J’essaie parfois d’imaginer une œuvre que j’aimerais sans rien connaître de son auteur. C’est rare. Très rare. Et c’est tant mieux. Car l’artisan derrière l’œuvre mérite, je crois, un minimum de lumière. Mais ce serait peut-être le meilleur test : que reste-t-il de notre admiration quand on ignore tout de l’origine ? Est-ce qu’on admire une forme… ou une intention ? À titre personnel, je suis convaincu que ce qui donne de la profondeur à un roman, par exemple, c’est la vision du monde de son auteur. Ses obsessions, ses valeurs, ses contradictions — tout cela innerve l’œuvre, même à son insu. C’est pourquoi je pense que l’œuvre et son créateur sont, au moins partiellement, indissociables. Du moins quand on cherche à comprendre.

On n’admire pas toutes les œuvres. Comme je le disais plus tôt, le culturel est le domaine le plus émotionnel de tous. Les inventions techniques nous facilitent la vie, les faits historiques structurent nos repères, mais ce sont les œuvres qui nous touchent directement. Elles activent en nous des résonances, des projections, des élans. L’admiration naît là où ça vibre. Admirer, c’est se laisser traverser, parfois se reconnaître, parfois se dépasser. Il y a bien sûr une différence entre une admiration lucide, qui enrichit, et une admiration aveugle, qui enferme. Le héros parfait ne nous intéresse pas. Il n’est pas crédible. Ce sont ses failles, ses limites, qui nous parlent. Du moment que la faille n’est pas un abîme moral. Et il m’est arrivé de me sentir nourri par des œuvres controversées. Non pas malgré leur ambiguïté, mais à cause d’elle. Parce que comprendre, même ce qui dérange, est un moyen de ne pas subir. De se prémunir. L’œuvre devient alors un avertissement, un terrain de vigilance, un miroir critique plutôt qu’un modèle à suivre.

B. La douleur de voir ses repères tomber

Comme je le disais plus haut, lorsqu’il s’agit de culture, si j’ai le choix, je préfère conserver une certaine distance entre l’œuvre et son auteur. Je m’accroche à ce que l’œuvre me fait vivre, indépendamment de son géniteur. Et tant que rien ne vient troubler cet équilibre, je peux l’entretenir. Mais parfois, une information surgit. Et si elle confirme la qualité humaine que j’imaginais, elle me rassure presque autant que l’œuvre elle-même. Je prends un exemple personnel : Haruki Murakami, mon auteur japonais préféré. Tout ce que j’ai découvert de lui m’a réconforté : un homme discret, cultivé, humble, sans scandale ni dérapage. L’image que je m’étais faite collait. Et ça m’a fait du bien.

Mais que se serait-il passé si j’avais appris autre chose ? S’il avait été accusé d’agressions sexuelles, par exemple ? Je me suis posé cette question, et je me suis retrouvé face à un mur. Une forme de panique intérieure. Car ce genre de chute révèle quelque chose de plus profond : on peut être brillant, sensible, partager des affinités intellectuelles… et incarner ce qu’on condamne moralement. C’est une dissonance violente. Pas simplement une déception. Une forme de trahison. Comme si, sans m’en rendre compte, j’avais placé en lui plus d’attentes, plus d’espoir, plus de confiance que je ne voulais bien l’admettre. Et dans cette fissure, ce n’est pas seulement un auteur qui tombe — c’est un fragment de moi-même qui vacille avec lui.

C. Vers une admiration lucide

Je l’ai déjà évoqué : j’ai la chance d’avoir une position plutôt confortable sur cette question. Pour les œuvres considérées comme controversées, je les aborde avec l’équipement critique nécessaire. Je ne les consomme pas naïvement, je les explore. Et tant que je me sens “outillé”, je peux maintenir une certaine distance. Mais je ne sais pas comment je réagirais face à une œuvre chère, si l’auteur venait à tomber lourdement. Peut-être vivrai-je ce “drame” un jour.

Mais, j’y pense, il y a toutefois une exception — un cas d’autruche assumée : J. K. Rowling et l’univers d’Harry Potter. Je suis en désaccord profond avec certains de ses propos publics, que je juge datés, parfois franchement hostiles à l’esprit du XXIe siècle. Et pourtant, je continue à lire ses livres. Je continue à m’immerger dans cet univers. Je continue, même, à y contribuer. Alors, est-ce que je dissocie l’œuvre de l’autrice ? Oui, clairement. Mais est-ce pour autant une admiration lucide ? Je ne crois pas. C’est une dissociation de confort. Une forme de déni partiel, parce que l’univers en question m’est trop familier, trop structurant pour moi. Je me surprends parfois à penser, comme je le mentionnais au début de ce texte, que certaines œuvres, ou même certaines inventions, transcendent leur créateur. Qu’elles vivent indépendamment de lui. Mais au fond, je le sais : cette pensée est peut-être un biais en soi. Une stratégie mentale pour ne pas perdre l’objet aimé.

Enfin, il y a des comportements que je peux « relativiser » — des écarts personnels, des prises de position maladroites, voire certaines provocations intellectuelles. Mais il existe une ligne de fracture, un seuil que je ne pourrais franchir sans que l’admiration se brise. Et ce seuil, chacun le place différemment. Peut-être faudrait-il se demander honnêtement ce que nous tolérons… et pourquoi. Voici, pour l’exercice, une échelle personnelle de tolérance face à œuvre :

En bonus, voici quelques personnes qui ont théorisé ce concept de tolérance et de seuil de rupture :

📚 Une échelle de tolérance… théorisée ?

Si l’idée de noter ou cartographier notre seuil de tolérance morale face aux artistes ou figures controversées n’est pas toujours formalisée comme telle, plusieurs champs de recherche en ont exploré les bases.

- En littérature, Umberto Eco (Lector in fabula) ou Hans Robert Jauss (théorie de la réception) rappellent que le sens d’une œuvre n’est pas figé : il se co-construit avec le lecteur, ouvrant la voie à des lectures critiques ou distanciées.

- En sociologie morale, des penseurs comme Didier Fassin parlent de ligne de rupture éthique, au-delà de laquelle l’admiration ou l’indulgence deviennent moralement insoutenables.

- En psychologie, l’effet de halo inversé, la dissonance cognitive ou l’attachement affectif à des figures problématiques sont largement étudiés, notamment dans les réflexions autour de la « cancel culture ».

Mon tableau de tolérance ne prétend donc pas à l’objectivité. Il s’inscrit dans une tradition de réception subjective : un effort pour rendre visible un processus intérieur souvent implicite, fait de contradictions, de compromis, et de lignes mouvantes.

VI. Conclusion

Ce débat complexe, et étendu pour l’occasion, n’a donc pas de réponse unique ; parce qu’il parle moins des auteurs que de nous. Il révèle nos failles, nos incohérences, nos attachements irrationnels. Il interroge ce que nous sommes prêts à tolérer chez ceux que nous admirons, ce que nous exigeons des autres, et ce que nous nous autorisons à ignorer. Mais il ouvre une voie possible : celle de la lucidité, du discernement, et de l’honnêteté intellectuelle. Peut-être qu’au lieu de séparer l’œuvre de l’auteur, il faudrait surtout accepter que rien n’est jamais parfaitement uni — ni parfaitement dissociable.

D’autant, et je ne l’avais pas encore évoqué, que l’avenir pourrait bien bouleverser encore davantage notre rapport à la création. Que deviendra ce débat lorsque les œuvres seront générées par des intelligences artificielles, sans biographie, sans intentions, sans conscience morale ? Pourra-t-on encore s’interroger sur l’auteur d’un texte, d’un film, d’un tableau, si ce dernier n’est plus qu’un écho statistique d’innombrables fragments humains ? Faudra-t-il alors détourner notre regard des créateurs, pour nous concentrer sur les systèmes qui produisent, orientent et diffusent ces œuvres ? À défaut de savoir qui juger, il nous restera toujours la responsabilité de juger ce que nous faisons des œuvres, et ce qu’elles font de nous.

VII. Pour aller plus loin

Sur la séparation entre l’œuvre et l’auteur

- Caroline Julliot – Faut-il brûler les écrivains ?

Un petit essai dense et accessible, qui pose la question du « jugement moral des écrivains » à travers des cas concrets (Céline, Matzneff, etc.). Elle montre que la justice sociale et la réception littéraire ne fonctionnent pas selon les mêmes logiques. - Mona Chollet – Réinventer l’amour (chapitres sur les figures masculines dans l’art)

Bien que centré sur la question du patriarcat dans les représentations amoureuses, l’ouvrage aborde aussi comment certains artistes sont “pardonnés” pour leurs abus, au nom du talent. Elle critique la complaisance autour du génie torturé. - Tania de Montaigne – Noire n’est pas mon métier

Ouvrage collectif (et témoignage) qui n’aborde pas directement le débat sur l’œuvre et l’auteur, mais montre comment certaines œuvres — films, castings, discours — véhiculent inconsciemment des stéréotypes raciaux, parfois en décalage avec l’intention affichée. Ça illustre bien l’impossibilité parfois de séparer le contenu et son système de production. - Geoffrey C. Bowker & Susan Leigh Star – Sorting Things Out: Classification and Its Consequences

Un essai académique (plus technique) sur la manière dont les systèmes de classification, y compris culturels, produisent des effets sociaux, y compris dans la manière dont on catégorise une œuvre par rapport à son auteur. - Pierre Bayard – Peut-on parler des livres qu’on n’a pas lus ?

Paradoxalement utile ici : l’auteur y défend une idée audacieuse, presque barthésienne, selon laquelle l’essentiel dans une œuvre n’est pas son contenu exact, ni son auteur, mais la manière dont elle circule dans les esprits.

Sur la création, l’interprétation et la mort de l’auteur

- Roland Barthes – La mort de l’auteur

Essai fondateur et court, souvent cité, rarement lu. Il déconstruit l’idée que l’auteur est le garant du sens, et invite à une lecture libre, libérée du biographique. - Umberto Eco – L’œuvre ouverte

L’auteur n’a pas le monopole du sens : chaque lecteur co-construit l’œuvre. Accessible mais dense, c’est une pierre angulaire de la réflexion sur la réception.

Sur les découvertes et la responsabilité morale

- Yuval Noah Harari – Sapiens (et Homo Deus)

Une lecture panoramique, captivante et fluide, sur l’évolution des humains, leurs récits, leurs technologies, et leurs contradictions. Harari traite de la création humaine comme d’un tout culturel et moral. - Bruno Latour – Nous n’avons jamais été modernes

Une réflexion brillante (mais plus exigeante) sur les liens entre science, pouvoir, récit et société. Latour déconstruit la supposée neutralité des découvertes scientifiques.