Jadis, j’étais à mille lieues de toute préoccupation éthique sur l’alimentation. Puis, peu à peu, mon regard a changé. Ce manifeste retrace mon cheminement vers le véganisme, entre déconstruction personnelle, remise en cause sociale et affirmation d’un abolitionnisme que beaucoup jugent « radical », mais qui est devenu ma propre normalité.

- I. Mon point de départ : à des années-lumière du véganisme

- II. Le déclic : documentaires et lectures qui ouvrent les yeux

- III. Mon cheminement : du flexitarisme à un changement total

- IV. Ce que le véganisme a changé en moi

- V. Les débats internes : quel véganisme ?

- VI. La cécité volontaire : pourquoi le changement est si lent

- VII. Une éthique devenue socle

- 📖 Sources

I. Mon point de départ : à des années-lumière du véganisme

Il fut un temps où je me sentais à des millions de kilomètres de l’engagement végane. Mes premiers pas ont été un peu étranges. J’avais un copain un peu perché qui se disait végétalien mais était, dans les faits, plutôt végétarien… et encore : il ne mangeait que des pizzas surgelées, faisait la grimace dès qu’il me voyait consommer de la viande et menait une vie particulièrement sédentaire. Il m’offrait, bien malgré lui, la plus détestable image possible de ce choix alimentaire. À l’époque, il n’était même pas encore question de véganisme — du moins, je n’en avais jamais entendu parler. Plusieurs années plus tard, un autre copain s’est mis en couple avec une jeune femme végane. À l’époque, j’avais l’impression qu’il avait épousé cette cause avant tout pour lui plaire. Je pensais que, leur relation terminée, il reviendrait naturellement à ses anciennes habitudes alimentaires. Mais non. Il était resté végétalien — ou peut-être végétarien, je ne sais plus exactement, nous nous sommes perdus de vue — preuve que sa réflexion dépassait largement le simple calcul amoureux.

Je me rappelle qu’à la même époque était organisé un pique-nique végétal. Ouvert d’esprit, je voyais cela comme l’occasion de découvrir une sorte de « culture étrangère« . Des idées ont probablement germé à ce moment-là, sans que je le réalise encore. À cette époque, pourtant, j’étais à 200 % « viandard« . Non pas en amateur éclairé, non. Un « mauvais viandard » si je devais l’exprimer ainsi : peu m’importait la qualité, je mangeais de la viande, point. Ma moitié, elle, avait qui je vis cette aventure, avait à l’époque déjà une certaine distance avec la viande. Elle pouvait très bien s’en passer (autant dire que sa transition a été, d’apparence du moins, une simple formalité). Mais pour moi, remettre en question la consommation de produits animaux ne faisait tout simplement pas partie de mes horizons — comme pour des milliards de personnes à travers le monde.

II. Le déclic : documentaires et lectures qui ouvrent les yeux

Le véritable déclic a eu lieu bien plus tard, lorsque j’ai découvert le documentaire Cowspiracy (visible, là, tout de suite, sur Netflix, notamment). Le choc fut… brutal. Certaines séquences, difficiles à regarder, sont encore gravées dans ma mémoire. À un moment, si mon souvenir est exact, des carcasses de chiens sont jetées sous les yeux des spectateurs. Cette scène n’était pas là pour provoquer gratuitement, mais pour poser une question fondamentale : Pourquoi certains animaux mériteraient-ils notre protection, et d’autres, notre indifférence ? Ce documentaire a été le point de départ d’une remise en question profonde et nécessaire ainsi que de la découverte du spécisme… et donc de l’anti-spécisme.

🔎 Focus : Spécisme et antispécisme

Le spécisme désigne la discrimination fondée sur l’espèce. C’est le fait d’accorder plus de valeur morale à certains êtres vivants (souvent les humains et les animaux dits « de compagnie ») qu’à d’autres (comme les animaux dits « d’élevage » ou « nuisibles »), sans justification éthique cohérente.

Cette hiérarchie arbitraire est comparable, dans sa logique, à d’autres discriminations bien connues comme le racisme ou le sexisme.

L’antispécisme, à l’inverse, rejette cette discrimination. Il défend l’idée que tous les êtres sensibles — capables de ressentir plaisir, douleur et émotions — méritent une considération morale égale, indépendamment de leur espèce.

💬 « Si une créature souffre, il ne peut y avoir aucune justification morale pour refuser de prendre cette souffrance en compte. »

— Peter Singer, philosophe australien, auteur de *La Libération animale* (1975).

💬 « Ce n’est pas aimer les animaux que de leur ôter la vie par commodité ou tradition. C’est perpétuer une injustice devenue culturelle. »

— Aymeric Caron, journaliste et essayiste, auteur de *No Steak* (2013).

Une fois cette brèche ouverte, il n’y a pas eu de retour possible. J’ai enchaîné les lectures et les recherches. Je voulais comprendre jusqu’où allait cette dissonance morale que j’avais entretenue sans le savoir.

Un livre m’a particulièrement marqué : Dix mythes de l’industrie laitière, de la journaliste canadienne Élise Desaulniers. J’y ai découvert des réalités qui m’avaient toujours échappé — par exemple, que la plupart des fromages ne sont même pas végétariens, car leur fabrication implique de la présure, un coagulant issu de l’estomac des veaux. Je réalisais aussi que le monde du lait, souvent perçu comme plus « doux » ou « inoffensif », engendrait en réalité autant, voire plus, de victimes que l’industrie de la viande. Les vaches laitières subissent des cycles répétés de grossesses forcées, de séparations mère-veau et, une fois épuisées, elles terminent leur vie à l’abattoir. Ces animaux, qui pourraient vivre jusqu’à vingt ans, sont souvent envoyés à l’abattoir dès quatre à six ans. Dans les systèmes les plus intensifs, certaines ne dépassaient même pas deux ou trois ans — leur vie étant littéralement divisée par dix au nom de la productivité. Le mythe d’une production laitière indolore s’effondrait littéralement devant mes yeux. Voici un résumé de ces dix mythes :

📚 Focus : Les 10 mythes de l’industrie laitière

Dans son livre Vache à lait – Dix mythes de l’industrie laitière (Éditions La Plage, 2017), la journaliste canadienne Élise Desaulniers démonte dix idées reçues qui entretiennent la consommation de produits laitiers :

- 1. Le lait, c’est naturel : Boire le lait d’une autre espèce et à l’âge adulte n’a rien de « naturel » biologiquement. C’est une habitude culturelle propre à certaines sociétés humaines.

- 2. On a besoin de lait pour des os solides : De nombreuses études montrent que le calcium laitier n’est pas indispensable, et qu’une consommation excessive pourrait même fragiliser les os à cause de l’acidification de l’organisme.

- 3. Un verre, c’est bien ; deux, c’est mieux : L’industrie pousse à une surconsommation, mais augmenter les doses n’améliore pas la santé et peut avoir des effets négatifs.

- 4. On peut faire confiance aux spécialistes : Certains experts sont influencés, directement ou indirectement, par les financements de l’industrie laitière, biaisant ainsi leurs recommandations.

- 5. Il faut du lait dans les écoles : La présence de lait dans les écoles est surtout le résultat de stratégies de lobbying, pas d’un besoin nutritionnel prouvé chez les enfants.

- 6. Les vaches heureuses produisent du lait : La production laitière industrielle implique des pratiques difficiles : inséminations forcées, séparation mère/veau et épuisement prématuré des animaux.

- 7. Maltraiter les animaux est illégal : Si certaines violences sont interdites, beaucoup de pratiques cruelles sont légales et considérées comme « standards » par l’industrie.

- 8. Le fromage, c’est écolo : La production de fromage a une empreinte écologique élevée, notamment en émissions de gaz à effet de serre et en consommation d’eau.

- 9. C’est une industrie comme les autres : L’industrie laitière reçoit des subventions massives et dispose d’une influence politique disproportionnée sur les politiques alimentaires et agricoles.

- 10. Je ne pourrais pas me passer de fromage : Le fromage contient des casomorphines, des composés aux effets légèrement addictifs. Mais des alternatives végétales variées et savoureuses existent aujourd’hui.

À noter : Ce livre constitue une ressource précieuse pour comprendre les enjeux éthiques, environnementaux et sanitaires liés à l’industrie laitière. Une lecture qui aide à dépasser les idées reçues.

Ce que je considérais jadis comme de simples habitudes alimentaires devenait, sous mes yeux, un système de souffrance industrialisée. J’ai continué à lire. J’ai découvert Aymeric Caron, dont j’ai lu la majorité des essais. Son approche « radicale« , mais rigoureusement argumentée, a renforcé ma prise de conscience : derrière chaque produit d’origine animale se cachait un compromis moral que je ne pouvais plus accepter. Au fil de mes recherches, d’autres penseurs ont élargi mon horizon intellectuel. Je n’ai pas toujours lu leurs ouvrages dans leur intégralité, mais leurs idées ont résonné puissamment avec mes propres questionnements. Parmi eux, Peter Singer occupe naturellement une place devenue centrale. Philosophe australien, il est reconnu comme le pionnier de la réflexion éthique moderne sur la condition animale. Son ouvrage majeur, « Animal Liberation » (1975), a posé les fondements du débat contemporain sur le spécisme. Singer a formulé une idée simple mais révolutionnaire : le critère moral pertinent n’est pas l’espèce, mais la capacité à ressentir la souffrance et le plaisir. Son travail reste aujourd’hui une référence incontournable pour quiconque s’interroge sur le véganisme et la justice animale.

J’ai aussi été marqué par les concepts défendus par Tom Regan, que j’ai découvert en rédigeant ce manifeste, qui, à la différence de Singer, a posé l’existence de droits intrinsèques chez les animaux. Il défend une éthique déontologique en affirmant que certains êtres, notamment les animaux doués de conscience, ont des droits intrinsèques qu’on ne peut jamais violer, quels que soient les bénéfices possibles. Il y a aussi Melanie Joy, qui a mis en lumière le « carnisme », cette idéologie invisible qui nous pousse à aimer certains animaux tout en en consommant d’autres. Le carnisme, sous-ensemble du spécisme, agit comme un conditionnement culturel spécifique qui justifie et normalise la consommation de chair animale, tout en masquant les contradictions morales que cela implique. Ou encore Gary L. Francione, ardent défenseur de l’abolitionnisme pur (que je suis venu à partager), pour qui toute forme de compromis est un renoncement éthique. Enfin, j’ai suivi avec attention le travail de Pierre Rigaux. Naturaliste engagé, il s’est illustré par sa capacité à déconstruire avec rigueur les discours des lobbies de la chasse et de l’agro-industrie. S’il n’est pas un penseur du véganisme à proprement parler, ses enquêtes et ses prises de position ont contribué à dévoiler les stratégies de diversion employées pour justifier l’exploitation animale et minimiser la souffrance qu’elle engendre. Son ouvrage Pas de fusil dans la forêt (2020) offre une critique précise et argumentée de la chasse en tant que pratique de domination et de loisir meurtrier, tout en dénonçant les collusions entre intérêts cynégétiques et politiques agricoles. Voici un encart sur ces personnes qui m’ont ouvert les yeux :

🔎 Focus : Ceux qui ont éclairé mon cheminement éthique

- Aymeric Caron — Journaliste et essayiste français. Défenseur d’une éthique abolitionniste, il dénonce la violence systémique de l’exploitation animale et milite pour une société végane. Auteur notamment de No Steak et Antispéciste.

- Peter Singer — Philosophe australien. Pionnier de l’éthique animale moderne avec son ouvrage Animal Liberation (1975). Il défend une approche utilitariste : le critère moral central doit être la capacité à ressentir la souffrance et le plaisir, indépendamment de l’espèce.

- Tom Regan — Philosophe américain. Il a posé l’idée que les animaux sont des « sujets d’une vie » et possèdent des droits intrinsèques. Contrairement à Singer, il défend une approche déontologique où l’exploitation animale est moralement inadmissible quelles que soient les circonstances.

- Melanie Joy — Psychologue sociale américaine. Créatrice du concept de carnisme, elle analyse comment les conditionnements culturels nous poussent à aimer certains animaux et à en consommer d’autres, tout en niant cette contradiction morale.

- Gary L. Francione — Juriste et philosophe américain. Théoricien de l’abolitionnisme pur. Il rejette le « welfarisme » (amélioration des conditions de vie des animaux exploités) au profit d’une approche abolitionniste cohérente et non violente.

- Pierre Rigaux — Naturaliste français. Bien qu’il ne soit pas un philosophe du véganisme, ses enquêtes rigoureuses et ses ouvrages (notamment Pas de fusil dans la forêt, 2020) déconstruisent les discours des lobbies de la chasse et de l’agro-industrie, contribuant indirectement à la lutte contre la souffrance animale.

À noter : Ces penseurs — et cet allié naturaliste — offrent des perspectives complémentaires qui ont nourri, chacun à leur manière, les grands courants du véganisme éthique contemporain et de la défense des animaux.

Leurs réflexions et théories ont ainsi nourri ma propre vision. Elles m’ont permis de comprendre que le véganisme n’était pas qu’une pratique alimentaire, mais un positionnement éthique global. Une réponse cohérente et nécessaire face à un système de domination multiséculaire. Mais, je ne suis pas naïf, je sais que dans chaque mouvement de cette ampleur, il y a de l’opposition… pour ce sujet, j’ai essayé de creusé un peu, voici ce qui en ressort… Comme toute avancée éthique majeure, le véganisme s’est heurté à des résistances diverses. Ces résistances ne sont pas anecdotiques : elles révèlent à quel point notre rapport aux animaux est solidement ancré dans des intérêts économiques, des traditions et des conditionnements sociaux.

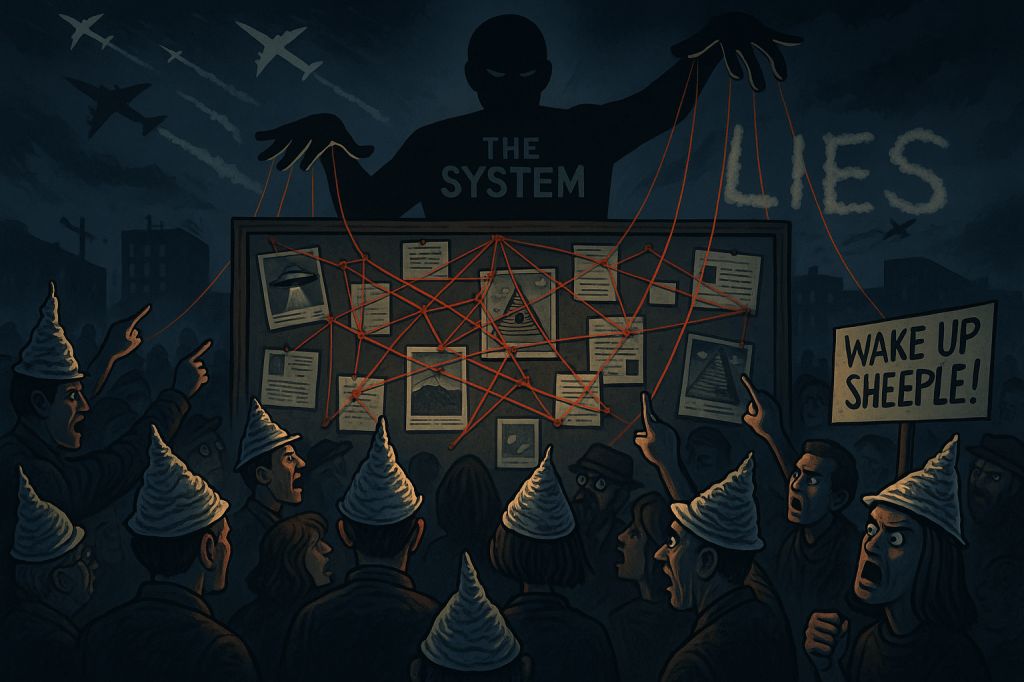

Les défenseurs de l’agriculture intensive sont parmi les opposants les plus virulents. Des syndicats agricoles majoritaires comme la FNSEA, en France, promeuvent un modèle productiviste, centré sur l’agriculture industrielle et l’élevage intensif. Leur discours mêle traditions rurales et impératifs économiques, tout en minimisant la souffrance animale mais aussi humaine et les impacts écologiques. Toute critique est rapidement disqualifiée sous le terme d’« agrobashing ». Ce mot, popularisé pour faire taire les voix dissidentes — en particulier les associations de défense des animaux comme L214, qui dénoncent les abus et les violences de l’élevage industriel — inverse la charge de la violence en présentant les critiques comme des attaques contre les agriculteurs eux-mêmes. Cette stratégie vise à détourner l’attention des responsabilités systémiques de l’agro-industrie. Dans cette logique, le dispositif Demeter a été mis en place. Officiellement conçu pour protéger les agriculteurs contre les intrusions illégales, il est accusé par de nombreuses ONG d’intimider les militants et de restreindre la liberté d’expression sur les pratiques agricoles.

🕊 Focus : L214, lanceurs d’alerte pour les animaux

Fondée en 2008, L214 est une association française de défense des animaux qui s’est fait connaître par ses enquêtes en caméra cachée révélant les conditions de vie et de mort des animaux d’élevage et d’abattage. Son nom fait référence à l’article L214 du Code rural, qui reconnaît aux animaux leur caractère d’êtres sensibles.

Loin des clichés sur le militantisme radical, L214 s’est imposée comme une force de sensibilisation pédagogique et méthodique. Ses vidéos, souvent difficiles à regarder mais nécessaires, ont mis en lumière des pratiques longtemps dissimulées par l’industrie agroalimentaire.

Leur travail a non seulement informé le grand public, mais aussi poussé certaines entreprises à modifier leurs pratiques et a suscité des débats au sein des instances politiques françaises et européennes.

Je considère aujourd’hui L214 comme de véritables lanceurs d’alerte, des héros modernes. Pourtant, je reconnais que, comme beaucoup de militants (et moi-même à mes débuts), leur approche était autrefois plus moralisatrice et parfois perçue comme agressive. Avec le temps, ils ont su évoluer vers une pédagogie plus stratégique et accessible, sans renoncer à la force de leurs convictions.

Certains intellectuels et philosophes opposés au véganisme ont également contribué à nourrir la critique. Dominique Lestel, philosophe français spécialisé dans l’éthologie et la cognition animale, en fait partie. Il considère le véganisme comme « anti-naturel » et affirme que la consommation de viande serait une part inévitable de l’évolution humaine. Selon lui, la relation entre humains et animaux ne devrait pas être pensée uniquement en termes d’exploitation ou de protection, mais aussi comme un rapport de prédation assumée, qu’il présente comme fondamental dans l’histoire de l’humanité. Mais si on veut rentrer dans le jeu du naturel, l’être humain ne joue pas franc-jeu. J’en parlais déjà dans mon sujet sur l’ »anomalie humaine« , l’Homme est un tricheur né. Et la plupart des pratiques modernes de consommation animale sont tout sauf naturelles : élevages industriels, insémination artificielle, sélection génétique extrême, abattage mécanisé. Même la chasse dite « traditionnelle » implique des outils (fusils, pièges, arcs) qui sont des artefacts technologiques. Personne ne pourra contredire le fait qu’aucun humain n’est biologiquement adapté pour chasser, tuer et dépecer un grand animal à mains nues (pas de crocs adaptés, pas de griffes, pas de vitesse suffisante).

À cela s’ajoutent des milieux médiatiques conservateurs, où chroniqueurs et polémistes caricaturent le véganisme comme un extrémisme ou une posture urbaine déconnectée des réalités rurales. Mais de qui parle-t-on exactement ? On peut penser à plusieurs profils :

- Chroniqueurs « grand public« : sur des chaînes comme CNews, RMC ou certaines émissions de débat (par exemple Pascal Praud, Éric Brunet par le passé, Philippe Bilger). Ces figures, majoritairement issues d’une génération attachée aux valeurs dites « traditionnelles« , souvent marquées par un imaginaire viriliste et conservateur, qualifient fréquemment le véganisme d’« extrémisme urbain » ou de « lubie de bobos citadins ». Leur discours défend implicitement un modèle social hérité du passé, où la domination sur les animaux — et sur la nature en général — reste une évidence incontestée.

- Certains éditorialistes de presse écrite : Valeurs Actuelles, Le Figaro (certains chroniqueurs, pas toute la rédaction).

- Polémistes récurrents : Onfray a parfois eu des propos méprisants sur le véganisme, même s’il n’est pas strictement conservateur au sens politique classique.

- Animateurs radio grand public : parfois sur RTL, Europe 1 ou France Inter dans certains éditos satiriques.

Cette critique médiatique récurrente reflète une peur plus profonde : celle de voir émerger de nouveaux paradigmes éthiques qui remettent en cause des normes établies depuis des siècles. Ce que ces chroniqueurs appellent « radicalité » n’est, bien souvent, que le refus de perpétuer des injustices devenues invisibles à force d’habitude.

🔎 Focus : La « radicalité« , un jugement relatif

On qualifie souvent le véganisme abolitionniste de « radical« . Mais qu’est-ce que la radicalité, sinon un écart par rapport à une norme arbitrairement établie ?

Pour moi, cette radicalité n’est qu’un point de vue social dominant. Mon propre paradigme s’est inversé : la violence omnivore, l’indifférence à la souffrance animale et la consommation non questionnée sont devenues les véritables postures radicales à mes yeux.

Ce que la société appelle « radicalité« , je le considère désormais comme ma normalité éthique.

Ces réactions ne font que confirmer une réalité historique : toute remise en cause d’une norme sociale profondément enracinée rencontre d’abord le déni, puis la résistance, avant d’être — peut-être un jour — acceptée. Ce que certains décrivent comme une fracture sociale n’est pas un défaut du véganisme : c’est sa fonction. Toute avancée morale majeure a toujours commencé par une rupture avec les normes établies. Pour terminer ce point, j’aimerais faire un point sur la « lubie du bobo citadin« . Si on découverte la chose me concernant :

🔎 Focus : La caricature du « bobo citadin végane »

Le véganisme est fréquemment caricaturé comme une « lubie de bobos citadins ». Cette formule, bien pratique, sert à disqualifier sans débat un choix éthique réfléchi. Pourtant, examinons cette caricature de plus près :

- Lubie : Certains végétaliens ont existé depuis l’Antiquité (Épicure, Pythagore…). C’est une « lubie » qui dure depuis plus de deux millénaires.

- Bobo : Je ne suis ni bourgeois ni bohème. Mon choix ne relève pas d’un style de vie branché mais d’une éthique mûrie et assumée.

- Citadin : Je n’ai jamais été pleinement citadin. Mon cheminement s’est fait entre ville moyenne, campagne et réflexion personnelle, loin des clichés urbains.

En somme : la caricature rassure ceux qui refusent d’interroger leurs habitudes. Elle évite de débattre sur le fond.

III. Mon cheminement : du flexitarisme à un changement total

Première étape naturelle et légitime : le flexitarisme

Changer son conditionnement alimentaire n’est pas une mince affaire. Une fois que l’on ait conscience du compromis, chaque bouchée offre une saveur assez différente. Mais la dissonance s’en mêle et freine naturellement la bascule. Chaque individu est différent mais face à cela… moi, j’ai naturellement emprunté la première marche, celle du flexitarisme.

🔎 Focus : D’où vient le flexitarisme ?

Le terme flexitarisme est un néologisme apparu dans les années 1990 aux États-Unis. Il a été popularisé par la nutritionniste américaine Mark Bittman, puis par la journaliste Linda Anthony, qui aurait utilisé le mot dès 1992 pour désigner les personnes réduisant volontairement leur consommation de viande sans l’éliminer totalement.

En 2003, le terme a été élu mot le plus utile de l’année par le American Dialect Society. Depuis, il s’est largement diffusé en Europe, notamment dans les discours médiatiques et les politiques de santé publique encourageant à « réduire » plutôt qu’abolir la consommation de viande.

À noter : Le flexitarisme est souvent perçu comme une étape de transition vers des régimes plus éthiques (végétarisme, véganisme), bien que certains véganes critiquent cette posture comme un compromis insuffisant face à l’urgence éthique et écologique.

J’ai aujourd’hui un regard ambivalent sur le flexitarisme. D’une part, je reconnais que c’est une étape intéressante, qui permet de minimiser le traumatisme du changement alimentaire et de sensibiliser progressivement. D’autre part, je considère qu’il s’agit d’un entre-deux trop confortable pour être maintenu sur la durée : il risque de devenir un refuge plutôt qu’un véritable cheminement vers la cohérence éthique. Le flexitarisme parait, à mes yeux, ainsi acceptable comme transition, mais fortement problématique comme destination finale. L’image que j’utilise souvent (et que j’applique aujourd’hui également au végétarisme, pour les mêmes raisons — il suffit de remonter plus haut dans cet article pour mesurer les ravages de l’industrie laitière…) est celle d’un marathonien qui s’arrête à quelques mètres de la ligne d’arrivée. Un petit effort supplémentaire, salutaire, permettrait pourtant de franchir le cap et de supprimer réellement toute la souffrance animale.

🔎 Focus : Pourquoi le végétarisme ne suffit pas

Beaucoup considèrent le végétarisme comme une étape éthique majeure. Pourtant, il laisse intactes plusieurs formes d’exploitation animale, souvent ignorées :

- L’industrie laitière : pour produire du lait, les vaches sont inséminées de force et séparées de leurs veaux, souvent abattus très jeunes. Les vaches « réformées » partent à l’abattoir après seulement 5 à 6 ans, contre une espérance de vie naturelle de 20 ans.

- La production d’œufs : même dans les élevages dits « éthiques », les poussins mâles (inutiles pour la ponte) sont broyés ou gazés à la naissance. Les poules pondeuses finissent également abattues après leur « vie productive ».

- Les fromages non végétariens : beaucoup sont fabriqués avec de la présure animale (un coagulant extrait de l’estomac des veaux abattus).

- Le miel : souvent oublié, le miel implique la sélection artificielle des reines, la destruction des colonies non productives et des méthodes d’extraction qui privent les abeilles de leur principale source de nourriture. Même l’apiculture dite « amateur », souvent perçue comme respectueuse, recourt à des pratiques qui perturbent l’équilibre naturel des colonies et les rendent dépendantes de substituts nutritifs moins adaptés.

Au-delà de l’alimentation, d’autres formes d’exploitation persistent :

- Le cuir : issu de l’abattage direct des animaux, souvent présenté à tort comme un « sous-produit » de l’industrie alimentaire.

- La laine : la tonte est parfois vue comme bénéfique pour les moutons, mais les races domestiques modernes (comme le Mérinos) ont été sélectionnées pour produire une quantité excessive de laine. Cette hyper-productivité empêche les animaux de perdre naturellement leur toison, rendant la tonte indispensable mais aussi exploitative.

- La soie : implique l’ébouillantage des vers à soie pour extraire les fils, entraînant leur mort systématique.

- Cosmétiques et produits pharmaceutiques : nombre d’entre eux contiennent des dérivés animaux ou sont testés sur des animaux, malgré l’existence d’alternatives éthiques.

Conclusion : le végétarisme réduit une partie de la souffrance animale, mais il reste une étape incomplète qui maintient l’exploitation et la mort des animaux. Le véganisme, en revanche, vise une cohérence globale en refusant ces formes d’exploitation, alimentaires et non alimentaires.

Mon moteur a toujours été le même : la souffrance animale…

Si beaucoup de personnes viennent au véganisme par des motivations diverses, mon propre cheminement s’est toujours articulé autour d’un pilier central : la souffrance animale. C’est la réalité crue de cette souffrance, systématisée, industrialisée et banalisée, qui a déclenché chez moi une remise en question radicale de mes habitudes et de mes croyances. Ce moteur éthique a été le point de départ — et reste aujourd’hui le cœur de mon engagement. Autour de cet axe principal gravitent d’autres raisons, que je reconnais pleinement même si elles n’ont jamais été mes déclencheurs initiaux :

🥦 1. La santé

Un pilier secondaire pour moi (autrement dit, un bénéficie collatéral bienvenu), mais il reste important dans le discours végane général.

- L’Academy of Nutrition and Dietetics (la plus grande organisation de nutritionnistes au monde) a déclaré dès 2009 que : « Une alimentation végétalienne bien planifiée est appropriée à tous les stades de la vie, y compris la grossesse, l’enfance et l’adolescence, et peut offrir des avantages pour la santé dans la prévention et le traitement de certaines maladies. »

- OMS : la viande transformée (charcuterie, saucisses, bacon…) a été classée cancérogène de groupe 1 (au même niveau que l’amiante ou le tabac), et la viande rouge probablement cancérogène.

- Étude EPIC-Oxford (2019) : les végétariens et végétaliens ont un risque plus faible de maladies cardiaques ischémiques (jusqu’à -25 % pour certains groupes), même si d’autres études montrent un léger risque accru d’AVC (lié à la B12 et aux oméga-3 si mal équilibrés).

- Nutrition sportive : des athlètes de haut niveau végans ont montré que le mythe du manque de protéines végétales est dépassé.

🥩 Focus : L’illusion de la suprématie des protéines animales

On nous a longtemps répété que seules les protéines animales étaient « complètes » ou « supérieures ». Ce mythe remonte à des décennies de lobbying agroalimentaire et à des études anciennes dépassées.

La science nutritionnelle moderne est pourtant claire : une alimentation végétale variée (légumineuses, céréales complètes, fruits secs, graines) fournit tous les acides aminés essentiels. Il n’est même plus nécessaire de combiner parfaitement à chaque repas : la diversité sur la journée suffit (Academy of Nutrition and Dietetics, 2016 ; Harvard T.H. Chan School of Public Health).

👉 De nombreux athlètes de haut niveau véganes (Patrik Baboumian, Venus Williams, Lewis Hamilton…) montrent qu’une alimentation végétale n’est pas un frein, même pour des performances extrêmes.

👉 La peur du « manque de protéines » est devenue moins une réalité nutritionnelle qu’un conditionnement culturel persistant.

🌍 2. L’écologie

Là aussi, le bénéfice collatéral est colossal. Voici l’occasion de mentionner l’impact écologique de l’alimentation carnée :

- Production de viande et émissions de gaz à effet de serre :

- L’élevage est responsable de 14,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (FAO, 2013). C’est plus que tout le secteur mondial du transport combiné.

- Le bœuf produit 60 kg de CO2 par kilo de viande contre 2 kg pour les protéines végétales (lentilles, pois).

- Consommation d’eau :

- 1 kg de bœuf = 15 000 litres d’eau (Water Footprint Network).

- 1 kg de blé = environ 1 600 litres.

- Occupation des terres :

- 83 % des terres agricoles mondiales sont utilisées pour l’élevage ou la production de nourriture animale, mais elles ne fournissent que 18 % des calories mondiales (étude Science, 2018).

- Effet démultiplicateur :

- Si toute l’humanité adoptait un régime végétal, on libérerait 75 % des terres agricoles actuelles (étude Science, 2018), réduisant la déforestation et préservant la biodiversité. Et ce point est souvent occulté des discours dominants !

🍞 3. Et la justice alimentaire (inégalités alimentaires)

- Effet « gaspillage indirect« :

- Pour produire 1 kg de bœuf, il faut environ 7 à 10 kg de céréales/soja (selon le type d’élevage). Ces céréales pourraient nourrir directement des humains.

- FAO : 33 % de la production céréalière mondiale est consacrée à l’alimentation animale.

- Calories gaspillées :

- À l’échelle mondiale, plus de 820 millions de personnes souffrent de sous-alimentation chronique, alors que la surproduction de produits animaux gaspille des ressources capables de nourrir 3,5 à 4 milliards de personnes.

- Concept du « feed versus food« :

- Chaque calorie végétale donnée à un animal est convertie en calories animales avec un rendement très faible (souvent inférieur à 15 %). Ce gaspillage énergétique est dénoncé par de nombreux économistes de l’alimentation.

Ces piliers secondaires confortent ainsi fortement mon choix, c’est ce qui me donne l’intime conviction de faire ce qui est le plus juste. Mais même s’ils disparaissaient demain (ce qui est impossible), l’éthique animale seule continuerait à me guider.

Pourquoi j’ai choisi d’aller au jusqu’au bout

Parce que chaque centimètre parcouru me confortait dans l’idée que revenir en arrière aurait non pas été perçu comme un échec (quoique) mais surtout comme une impossibilité absolue. J’avais ouvert mon cœur au vivant sensible dans son sens large. Chaque nouvelle étape de réflexion, chaque lecture, chaque image d’exploitation animale renforçait cette évidence : renoncer à avancer, c’était accepter de redevenir aveugle volontairement. Je ne pouvais plus « désapprendre » ce que j’avais découvert. Ce n’était plus un régime alimentaire, ni même un simple choix de consommation. C’était devenu un socle éthique structurant, une cohérence globale qui débordait largement la sphère alimentaire. Refuser la souffrance animale, refuser l’exploitation sous toutes ses formes, c’était affirmer une vision du monde où la domination ne pouvait plus être considérée comme une norme. Et je vais terminer ce passage en pointant cette zone floue dans mon respect du vivant : pour être clair, mon engagement épouse la ligne philosophique adoptée par Singer, Regan et la plupart des penseurs abolitionnistes actuels : la sentience est le critère moral pertinent, pas le simple fait d’être vivant. J’aimerais pouvoir étendre mon respect du vivant dans sa globalité. Mais il faut reconnaître les limites de toute éthique appliquée : je dois me nourrir, me déplacer, interagir avec mon environnement. Chaque action, même la plus anodine, peut entraîner des conséquences involontaires sur d’autres formes de vie. Accepter cette imperfection n’est pas renoncer à l’éthique. C’est reconnaître qu’aucun être humain ne peut vivre sans impact, mais que nous pouvons choisir de minimiser cet impact en refusant les formes d’exploitation et de souffrance évitables.

🔎 Focus : La sentience, frontière éthique

Mon éthique repose sur la reconnaissance de la sentience : la capacité d’un être à ressentir la souffrance, le plaisir, la peur ou le bien-être. Ce critère, partagé par de nombreux penseurs de l’éthique animale, délimite le champ de mon engagement.

Les vertébrés (mammifères, oiseaux, poissons) sont reconnus sentients. Certains invertébrés avancés, comme les céphalopodes (pieuvres) et certains crustacés (crabes, homards), le sont également selon des études récentes. En revanche, la plupart des insectes, des plantes et des micro-organismes ne montrent pas de preuve de sentience au sens strict.

Je reconnais toutefois l’existence d’une zone grise. Par exemple, même si je m’efforce de respecter toutes les formes de vie, je ne peux pas, en toute logique, me laisser piquer par un moustique ou empêcher totalement d’écraser des insectes en me déplaçant. Le respect du vivant ne peut être absolu sans devenir incompatible avec le simple fait de vivre.

Refuser l’exploitation évitable n’est pas refuser toute interaction avec le vivant : c’est choisir de minimiser la souffrance tout en acceptant nos limites biologiques et sociales.

Les défis invisibles du véganisme au quotidien

Je terminerai ce chapitre sur les complications au quotidien (en 2025)… Contrairement à une idée reçue, le choix végane n’est pas toujours aisé en pratique, surtout lorsqu’on essaie d’éviter autant que possible les produits « ultra-transformés » du commerce (ce qui est une des critiques écologiques et économiques les plus courantes de ce mode de vie que j’entends complètement). Cet argument contient une part de vérité : une partie de l’offre végane industrielle repose sur des produits transformés (burgers végétaux, fromages végétaux, desserts à base de soja, etc.). Ces produits comportent souvent des additifs, des texturants et des agents de goût, comme beaucoup d’aliments modernes. Notons que :

- Cette critique oublie que l’ultra-transformation est omniprésente dans le régime omnivore courant.

- Les charcuteries, les plats préparés, les nuggets, les sauces industrielles, les pizzas surgelées, les céréales de petit-déjeuner… sont ultra-transformés par définition.

- Même des produits considérés comme « simples » (pains de mie, yaourts aromatisés, viandes marinées prêtes à cuire) passent par des procédés industriels lourds.

Le problème n’est donc pas le véganisme. Le problème, c’est l’alimentation industrielle globale… ce qui est assurément un autre débat (passionnant, au demeurant). Enfin, les véganes informés n’ignorent pas cet écueil. Beaucoup privilégient les aliments bruts : légumes, céréales complètes, légumineuses, fruits, noix… Et utilisent les produits transformés comme des aides ponctuelles (parfois plus, parfois moins, le tout étant influencé par la fatigue du quotidien moderne), pour la transition alimentaire, la sociabilité ou la praticité. En fait, globalement, le végétalisme — la catégorie centrée sur l’alimentation du véganisme — réclame davantage de préparatifs que la cuisine omnivore. Le végétalisme réclame également… de très bons yeux : lire chaque étiquette devient une compétence essentielle, tant les ingrédients d’origine animale se cachent derrière des termes techniques ou des additifs aux noms obscurs. Une vigilance de chaque instant, qui fait partie intégrante de cette cohérence éthique.

🔎 Focus : Une offre végane encore très minoritaire

Malgré la médiatisation croissante du véganisme, l’offre réellement végane reste marginale dans les supermarchés classiques.

2 à 4 % des produits alimentaires en grande distribution sont spécifiquement véganes (NielsenIQ, 2023 ; Kantar, 2023). Ce chiffre peut atteindre 5 à 7 % dans les grandes surfaces urbaines engagées (Monoprix, Carrefour Bio, certains Leclerc ou Auchan citadins), mais descend à moins de 2 % en zone rurale ou périurbaine.

Cette faiblesse s’explique par une demande perçue comme faible par les distributeurs hors des centres urbains, par la confusion fréquente entre options végétariennes et véganes, et par la prédominance de produits ultra-transformés dans l’offre végétale disponible.

Dans les magasins bio spécialisés (Naturalia, Biocoop, La Vie Claire), l’offre végane peut atteindre 10 à 20 % des références, surtout en milieu urbain.

Sources : NielsenIQ, Marché des produits végétaux, France, 2023 ; Kantar Worldpanel, Transition alimentaire, 2023 ; Rapport Veganuary / ProVeg France, 2023-2024 ; Observations terrain : L214, Vegan Impact, UFC Que Choisir, 2022-2024.

Cela dit, le tableau ne serait pas complet sans reconnaître les progrès accomplis. Si l’offre végane reste encore minoritaire dans la grande distribution classique, elle ne cesse de s’élargir, et surtout, de gagner en qualité. Comme le soulignent de nombreux militants de longue date — le musicien Moby en tête — être végane aujourd’hui est bien plus simple qu’il y a vingt ans. Les produits s’améliorent, les alternatives savoureuses se multiplient, et la gastronomie suit le mouvement. De plus en plus de chefs reconnus relèvent le défi de la cuisine végétale. Créer « par la contrainte » — sans produits animaux — devient un moteur d’innovation culinaire. Certains plats véganes rivalisent désormais en raffinement et en complexité avec leurs homologues traditionnels. Des restaurants gastronomiques, parfois étoilés, proposent aujourd’hui des menus végétaux complets qui enchantent même les palais omnivores. Bref, les mentalités semblent s’ouvrir…

IV. Ce que le véganisme a changé en moi

Cet engagement a clairement mis de la distance entre mes contemporains et moi. Je parle désormais une langue étrangère, absconse. Je suis devenu une curiosité, un « original« . Certains font preuve d’une curiosité sincère, d’autres d’une curiosité teintée d’inquiétude ou d’ironie. La plupart oscillent entre deux réactions : se justifier ou lâcher un « ah mais chacun fait comme il l’entend, hein ! » — comme si ce mantra suffisait à clore le débat éthique. D’ailleurs, sur ce dernier point, je suis en désaccord complet : imaginez un monde où chacun ferait véritablement comme il l’entendait, sans cadre moral, sans réflexion collective. L’idée que l’alimentation serait un pur choix individuel occulte le fait que chaque consommation a des conséquences : pour les animaux, pour l’environnement, pour les autres humains. Mon engagement végane est un choix, mais c’est plus que cela. C’est une prise de position face à des systèmes de domination normalisés. Je me rends compte que tout cela me dépasse en réalité. Ce n’est plus uniquement « mon » choix. C’est une manifestation de valeurs universelles : refuser la souffrance évitable, défendre les êtres vulnérables et agir pour une cohérence entre mes principes et mes actes.

Parfois, je bascule sans crier gare à mon propre procès où je dois déconstruire, avec légèreté et pédagogie, les constructions sociales dont certains sont prisonniers sans le savoir. Mais justifier prend du temps, de l’énergie, et je n’ai pas toujours ni l’un ni l’autre. Je dois arbitrer en permanence entre le silence et la parole. Me taire, c’est laisser croire que j’acquiesce à des pratiques que je réprouve. Parler, c’est m’exposer à l’incompréhension, à la dérision ou à l’accusation de radicalité. Ce dilemme constant est devenu une sorte de toile de fond de mes relations sociales. Et voir tout ce monde — cet ancien monde, ai-je envie de crier — consommer de la viande, un grand sourire sur le visage, sans sourciller, sans jamais faire le moindre rapprochement avec le terrible compromis que cela implique (les industriels modernes de la viande poussant d’ailleurs le curseur au maximum pour créer cette dissociation), me brise continuellement le cœur. Je vis donc continuellement avec une douleur sourde et persistante, mêlée à une lucidité absolue. J’ai l’intime conviction d’avoir pris la meilleure décision de ma vie — mais cette cohérence a un coût. Un coût social, émotionnel, parfois même relationnel. Et pourtant, je ne pourrais jamais revenir en arrière.

V. Les débats internes : quel véganisme ?

Pourquoi je me sens abolitionniste

Je suis pleinement abolitionniste (je rappelle qu’il s’agit de mon curseur de normalité et non de radicalité). Et avant de continuer, voici un rappel des deux courants majeurs du véganisme :

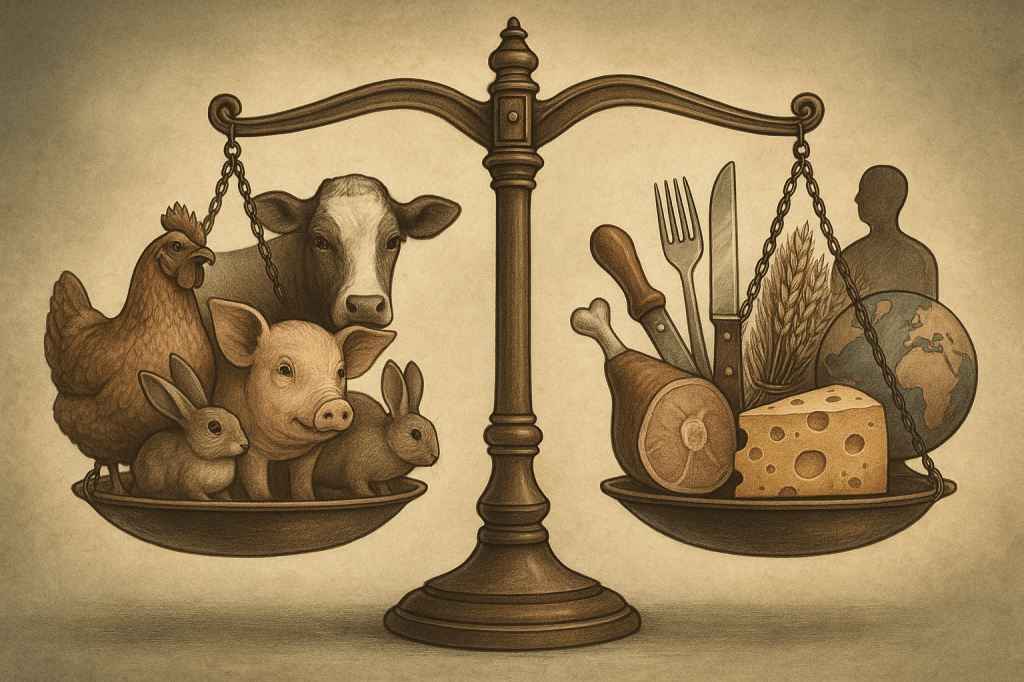

🔎 Focus : Welfarisme et abolitionnisme

Le véganisme éthique moderne se divise principalement en deux approches :

- 🐄 Welfarisme (bien-être animal)

Cherche à améliorer les conditions de vie et de mort des animaux exploités (élevage extensif, meilleures conditions d’abattage, labels éthiques). Il considère que l’exploitation animale est acceptable si elle est « humaine ». C’est une position réformiste. - 🚫 Abolitionnisme

Vise à supprimer toute forme d’exploitation animale, quelle que soit sa prétendue « humanité ». L’exploitation est jugée moralement inadmissible. Cette approche, plus radicale, prône le véganisme comme seule position cohérente à long terme.

Ma position : je me reconnais pleinement dans l’abolitionnisme, qui refuse tout compromis avec un système fondé sur la souffrance et la domination.

Je me sens abolitionniste parce qu’il n’existe pas de situation réellement enviable pour des animaux exploités, même à petite échelle. Vivre une courte vie avant d’être tué, sans jamais profiter pleinement de ce qu’elle pourrait offrir, reste une injustice morale, quelle que soit la taille de l’exploitation. Les petites productions ne changent rien aux grandes lignes de la souffrance animale :

- Une vache à viande sera toujours abattue après 2 ou 3 ans, bien en deçà de son espérance de vie naturelle (environ 20 ans).

- Les poules resteront sélectionnées pour pondre à l’excès, condamnant leurs journées à une fonction unique qui épuise leur organisme.

- Les veaux mâles, considérés comme « sous-produits » de l’industrie laitière, continueront d’être écartés ou tués précocement.

Changer d’échelle ne supprime pas les souffrances de fond. Il peut les rendre moins visibles, plus « acceptables » aux yeux des consommateurs soucieux de bien-être animal, mais l’exploitation et la mise à mort demeurent les piliers du système. Je reconnais toutefois qu’un ralentissement de la production, avec des cadences moindres et des pratiques comme l’abattage à la ferme (qui existe à titre expérimental), pourrait réduire certains stress extrêmes associés aux abattoirs industriels. Mais à mes yeux, il s’agit de solutions de façade. Elles limitent la souffrance aiguë sans remettre en cause l’injustice fondamentale de l’exploitation animale.

Je suis conscient que le welfarisme est plus réaliste. Je débattais encore il y a peu avec ma femme sur l’un et l’autre… Pour moi, on peut viser l’abolitionnisme tout en partant du principe qu’atteindre le welfarisme serait une sacrée avancée à tout niveau… nous sommes loin de tout cela. Et cela en partie à cause de certaines préoccupations qui n’en sont pas vraiment. Une objection fréquente surgit souvent dans les débats sur le véganisme : « Si tout le monde devenait végane, que deviendraient les animaux d’élevage ? » Cette préoccupation peut sembler légitime, mais elle est paradoxale : elle émane le plus souvent de personnes qui soutiennent (ou participent) à un système qui fait naître, exploite et abat ces animaux à grande échelle sans s’en soucier au quotidien. La réponse est pourtant simple : la transition serait progressive. Il n’y aurait pas d’arrêt brutal de l’élevage, mais une diminution progressive de la demande, réduisant d’autant le nombre d’animaux élevés et abattus. Ce qui nous ferait irrémédiablement passer par le case « welfarisme« … Les animaux existants seraient pris en charge par des refuges ou bénéficieraient d’une fin de vie digne lorsque cela serait possible. À long terme, les espèces domestiquées uniquement pour la production industrielle (hybrides génétiquement modifiés pour pondre à l’excès, produire du lait ou de la viande en quantité anormale) disparaîtraient naturellement. Ce scénario, perçu comme problématique par certains, représente en réalité un progrès éthique majeur. Cesser de faire naître des êtres uniquement pour les exploiter ou les tuer n’est pas une tragédie, mais la fin d’un cycle de souffrance industrialisée.

Un autre argument fréquemment avancé est celui de l’impact économique : « Arrêter l’exploitation animale entraînerait la perte de millions d’emplois. » C’est un argument que l’on retrouve à chaque grande transition historique. On l’a entendu pour le travail des enfants, pour l’esclavage, pour l’industrie du charbon, ou encore face à l’automatisation : « Et les travailleurs, que vont-ils devenir ? » Ces inquiétudes sont compréhensibles, mais elles ne doivent pas servir de prétexte à maintenir des systèmes injustes. Les sociétés modernes ont toujours su (ou dû) accompagner les reconversions professionnelles. Un monde libéré de l’exploitation animale ne serait pas un monde sans emploi. Ce serait un monde où les ressources, l’innovation et les compétences seraient réorientées vers des secteurs plus éthiques et durables : agriculture végétale, alternatives protéiques, reforestation, énergies renouvelables, recherche et développement. Refuser le progrès éthique sous prétexte de préserver des emplois, c’est condamner l’avenir au profit du passé.

🔎 Focus : L’emploi — une objection classique à toutes les révolutions sociales

À chaque grande avancée éthique ou technologique, l’argument de la perte d’emplois a été avancé pour défendre le statu quo :

- Abolition de l’esclavage : des économistes prédisaient l’effondrement complet de l’économie sudiste. Elle s’est transformée malgré d’énormes résistances sociales.

- Fin du travail des enfants : en Europe et en Amérique du Nord, on affirmait que l’industrie textile occidentale s’effondrerait sans main-d’œuvre bon marché. L’interdiction a entraîné des adaptations (mécanisation, évolution des métiers), même si le travail des enfants persiste aujourd’hui dans certaines régions du monde.

- Révolution industrielle : la mécanisation devait soi-disant mettre fin au travail humain. Elle a déplacé les emplois et créé de nouveaux secteurs.

- Transition énergétique : la sortie du charbon et la réduction des énergies fossiles suscitent encore aujourd’hui des inquiétudes similaires.

- Émergence des intelligences artificielles (IA) : aujourd’hui, l’automatisation cognitive et l’IA suscitent des craintes semblables. De nombreux métiers (rédaction, traduction, graphisme, comptabilité, support client…) pourraient être transformés ou remplacés. Pourtant, l’histoire montre que l’innovation déplace et reconfigure les emplois plus qu’elle ne les supprime purement et simplement.

Concernant l’élevage et l’exploitation animale :

- La transition serait progressive. Les fermes pourraient être accompagnées vers des cultures végétales, la permaculture ou d’autres activités agricoles durables.

- De nouveaux secteurs sont déjà en plein essor : agriculture végétale innovante, production d’alternatives protéiques, écotourisme, reboisement, protection animale.

- Les emplois dans la santé publique pourraient diminuer (moins de maladies liées à l’alimentation carnée), libérant des ressources pour d’autres domaines.

Conclusion : refuser de changer au nom de l’emploi, c’est oublier que les emplois évoluent toujours avec les valeurs sociales. Défendre l’exploitation animale pour préserver des métiers qui dépendent de cette exploitation, c’est confondre activité économique et progrès humain.

Mon regard sur le flexitarisme et les stratégies progressives

En dehors de mon regard ambivalent sur le flexitarisme, il existe une série d’options et de stratégies pour diminuer son impact « carné« . Je les ai observées, parfois expérimentées, et je reconnais leurs mérites tout en étant conscient de leurs limites.

- Le végétarisme (ovo-lacto) : supprimer la viande et le poisson, mais continuer à consommer des œufs et des produits laitiers. C’est souvent une étape transitoire pour beaucoup de véganes actuels.

👉 Avantage : réduit significativement la souffrance animale.

👉 Limite : laisse persister des systèmes industriels très cruels (industrie laitière et ovicole).

- Le réductionnisme ciblé (ex. : Lundi sans viande, Veganuary) : adopter des habitudes végétales à certaines périodes ou certains jours. Cette approche est souvent proposée par des campagnes de sensibilisation (y compris des ONG).

👉 Avantage : rend le changement accessible et non intimidant.

👉 Limite : peu d’impact si la réduction reste très ponctuelle ou symbolique.

- L’achat éthique (labels de bien-être animal) : privilégier les produits certifiés « bien-être animal » ou issus d’élevages dits « éthiques ». Certains pensent que consommer « mieux » permettrait de concilier plaisir et éthique.

👉 Avantage : peut améliorer ponctuellement certains aspects des conditions de vie (moins de confinement, accès à l’extérieur dans certains cas).

👉 Limite : perpétue l’exploitation animale et maintient la dissociation morale. De plus, ces labels donnent souvent une illusion de vertu (moral licensing) qui freine l’évolution vers des choix réellement éthiques. Beaucoup sont financés ou validés par les acteurs mêmes de l’industrie agroalimentaire, avec des critères minimalistes et un marketing trompeur. Ils créent un faux sentiment de progrès qui retarde le questionnement éthique fondamental : l’exploitation elle-même.

🔎 Focus : Le moral licensing — un frein psychologique au changement profond

Le moral licensing (ou « permis moral ») est un mécanisme psychologique qui pousse une personne à se sentir autorisée à adopter un comportement discutable après avoir accompli une bonne action.

Exemples :

- « J’ai acheté de la viande labellisée bien-être animal, donc je peux consommer sans culpabilité. »

- « Je trie mes déchets, donc je peux prendre l’avion pour mes vacances. »

- « Je mange végétarien la semaine, alors je peux me faire plaisir avec de la viande le week-end. »

Dans le cas des produits d’origine animale, cette stratégie psychologique permet de perpétuer des pratiques moralement discutables tout en réduisant le malaise éthique. Elle freine ainsi la remise en cause profonde de l’exploitation animale.

À noter : le moral licensing ne signifie pas que les petits efforts sont inutiles. Mais ils peuvent devenir des freins au changement radical s’ils servent de justification à l’inaction sur le long terme.

- Et, enfin le plaidoyer politique progressif : faire évoluer les lois pour interdire d’abord les pires pratiques (cages, gavage, broyage des poussins, exportations de bétail vivant).

👉 Avantage : change concrètement le sort de millions d’animaux à court terme.

👉 Limite : n’aborde pas la racine du problème (l’exploitation en soi).

VI. La cécité volontaire : pourquoi le changement est si lent

L’alimentation, toute culture confondue, a un poids considérable. C’est un besoin biologique, certes, mais c’est aussi un :

👉 Un héritage culturel.

👉 Un marqueur identitaire.

👉 Une source de plaisir émotionnel.

👉 Un rituel familial et social.

La remise en cause du mode alimentaire remet en cause tout le fondement de l’identité personnelle et collective. Ainsi, les traditions culinaires sont souvent les dernières résistances au changement (plus que la mode, le transport et même la religion parfois). Le changement alimentaire est donc perçu comme une trahison culturelle et parfois comme une « violence » symbolique pour les proches. Cette cécité volontaire est renforcée à la fois par le plaisir immédiat (comme l’acte sexuel ou le fait de dormir), mais aussi par le fait que ces plaisirs touchent à des mécanismes cérébraux archaïques. Manger, dormir et se reproduire forment ce que l’on pourrait appeler le trio biologique du plaisir : trois fonctions essentielles à la survie et à la reproduction, façonnées par l’évolution pour être irrésistibles. Changer ses habitudes alimentaires, c’est donc bien plus que modifier un comportement : c’est entrer en conflit avec des besoins biologiques primaires, des héritages culturels et des dynamiques sociales puissantes. Cela explique pourquoi tant de personnes, même informées, préfèrent détourner le regard plutôt que de remettre en cause un pan aussi fondamental de leur identité et de leur mode de vie. En dehors ce point capital, d’autres paramètres rentrent en jeu, les voici :

1️⃣ La dissociation cognitive : les gens aiment les animaux tout en consommant des animaux. Cette contradiction provoque un malaise psychologique, souvent évité en niant ou en minimisant la souffrance animale.

2️⃣ Le poids des normes sociales : manger « comme tout le monde » est un acte d’intégration sociale. Changer ses habitudes expose à la marginalisation et à des tensions familiales, amicales ou professionnelles. Résister demande une forte confiance en soi et l’acceptation de la minorité.

3️⃣ La peur de la complexité et du changement : changer son alimentation impose d’apprendre de nouvelles pratiques, de modifier ses achats, ses recettes et ses rituels sociaux. Beaucoup préfèrent l’habitude, même imparfaite, au changement perçu comme complexe.

4️⃣ Les intérêts économiques et politiques : les lobbies de la viande, du lait et des œufs dépensent massivement pour maintenir le statu quo : publicités omniprésentes, subventions agricoles, influence sur l’éducation et les médias.

5️⃣ Le « moral licensing » (déjà abordé plus haut) : la stratégie psychologique qui consiste à compenser ses contradictions par des gestes éthiques ponctuels (acheter des œufs plein air, réduire sa consommation, etc.), freinant le changement profond.

6️⃣ Le tabou de la mort et de la violence : la société moderne éloigne volontairement la réalité de l’abattage des consommateurs. Peu souhaitent penser à la mort des animaux qu’ils mangent. Ce déni est facilité par la standardisation industrielle de la viande. Et, en évoquant ce sujet, impossible d’ignorer la lucidité de Paul McCartney qui disait très justement que « si les abattoirs avaient des murs en verre, tout le monde serait végétarien. »

Et je profite d’évoquer ce bon vieux McCartney pour faire un éloge de toutes ces célébrités qui, de tout temps, ont pris sans doute, et à mon sens, la meilleure décision de leur vie :

VII. Une éthique devenue socle

Je l’ai dit et je le pense profondément : pour moi, une société majoritairement végane serait l’évolution éthique et morale du 21ème siècle de l’humanité. L’humanité est confrontée à des défis majeurs — écologiques, sociaux, sanitaires — et elle a trop longtemps ignoré l’impact de ses actions. Adopter un mode de vie végane me paraît être une étape primordiale pour diminuer non seulement la souffrance animale, mais aussi pour amorcer une transformation plus large de nos relations avec le vivant, la planète et entre nous.

Le végétalisme, qui ne concerne que l’alimentation, n’est qu’une composante du véganisme. Épouser pleinement cette cause, c’est s’engager dans une éthique globale qui rejette non seulement la consommation de produits d’origine animale, mais aussi une série de comportements et de choix de consommation qui génèrent, de près ou de loin, l’exploitation du vivant. Cela inclut le vêtement (cuir, laine, soie), les cosmétiques testés sur les animaux, le divertissement fondé sur l’exploitation animale (et là, j’ai envie de vous dire : depuis des années, qu’est-ce que j’aimerais retourner dans un zoo ou un aquarium…), et même certaines pratiques de consommation courante souvent invisibilisées.

🦁 Focus : Zoos et aquariums — conservation réelle ou illusion ?

Les zoos et aquariums défendent souvent leur existence avec deux arguments principaux :

- Éducation : permettre au public de voir des animaux pour sensibiliser à la biodiversité.

- Conservation : participer à la reproduction et, parfois, à la réintroduction d’espèces menacées.

Ce qui est vrai :

- Quelques établissements participent à des programmes réels de conservation pour des espèces gravement menacées.

- Certains zoos ont contribué à la sauvegarde de rares espèces (par exemple, l’oryx d’Arabie ou le condor de Californie).

Mais ce qui est illusoire (dans la grande majorité des cas) :

- La majorité des animaux captifs ne sont pas menacés et sont reproduits pour renouveler les collections destinées au public.

- Les conditions de captivité, même modernisées, ne peuvent recréer la complexité de l’environnement naturel ni les stimulations comportementales essentielles.

- Les arguments éducatifs sont contestés : observer des animaux dans des environnements artificiels transmet une vision faussée de la nature.

- Les véritables programmes de conservation investissent plutôt dans la préservation des habitats naturels, bien plus efficace pour la biodiversité globale.

À noter : Certains sanctuaires et centres de réhabilitation authentiques se distinguent fondamentalement des zoos commerciaux. Leur objectif est le soin et, si possible, la réintégration, sans recherche de profit ni d’exposition publique.

Je pense que vous l’aurez compris: choisir le véganisme n’a pas été pour moi une lubie ou une mode. C’est devenu le prolongement naturel d’une prise de conscience plus vaste, une cohérence intérieure qui irrigue tous mes choix de vie. Je ne prétends pas détenir la vérité universelle. Je témoigne simplement d’un cheminement qui m’a rendu plus lucide, plus responsable, et qui, malgré les difficultés sociales qu’il engendre, demeure pour moi la décision la plus juste et la plus digne. Et en cela je suis heureux de pouvoir le partager avec la personne qui partage ma vie aujourd’hui.

Sources

- Aymeric Caron : No Steak (2013), Antispéciste (2016), Vivant (2020).

- Peter Singer : Animal Liberation (1975, plusieurs rééditions), Practical Ethics (1979) (Note : il existe de nombreuses interviews et conférences TED disponibles en ligne.)

- Tom Regan : The Case for Animal Rights (1983).

- Melanie Joy : Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows: An Introduction to Carnism (2010) (disponible en français : Pourquoi nous aimons les chiens, mangeons les cochons et portons des vaches.)

- Gary L. Francione : Rain Without Thunder: The Ideology of the Animal Rights Movement (1996), Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal Exploitation (2008).

- Élise Desaulniers : Dix mythes sur l’industrie laitière (2016, éditions La Plage).

- Pierre Rigaux : Pas de fusil dans la forêt (2020) (et de nombreuses prises de position publiques sur la chasse et la faune sauvage.)

- Documentaire : Cowspiracy: The Sustainability Secret (2014), réalisé par Kip Andersen et Keegan Kuhn.

Charte de transparence IA

🧠 Idée : 2000 % humaine

📁 Structure : j’ai demandé à l’IA de me poser toute une série de questions qui ont permis de développer tout mon cheminement (qui dure depuis presque 10 ans maintenant) et mes questionnements. J’ai appris énormément de choses sur cette période et j’espère que vous aurez les idées plus claires sur le sujet.

✍️ Rédaction : avant tout humaine avec reformulations et compléments de l’IA.

🎨 Illustrations : générées à 90 % par IA

Intervention globale de l’IA estimée : 40 %

Cette série regroupe des textes où je reviens sur mes choix de vie, mes engagements éthiques et mes positions personnelles. Des réflexions ancrées dans le vécu, où l’intime croise le politique et le philosophique.

On y retrouve des thématiques qui structurent mon quotidien : le véganisme, le choix de ne pas avoir d’enfant, ou encore la relation au vivant. Des sujets sensibles, parfois clivants, mais que je considère essentiels à explorer.

Autrement dit : mes lignes de fracture, mais aussi mes lignes de force.

Laisser un commentaire